食事や歯磨きの際にしみて痛くなる口内炎。食事のたびにピリピリ痛みが出てくると、食事も進まなくなり日常生活に支障が出てきますよね。

「たかが口内炎」と思っていると、思わぬ病気につながる可能性も。今回は今回は口内炎の原因や早く治るための治し方、口内炎予防のための食べ物などについて解説していきます。

Table of Contents

口内炎とは?

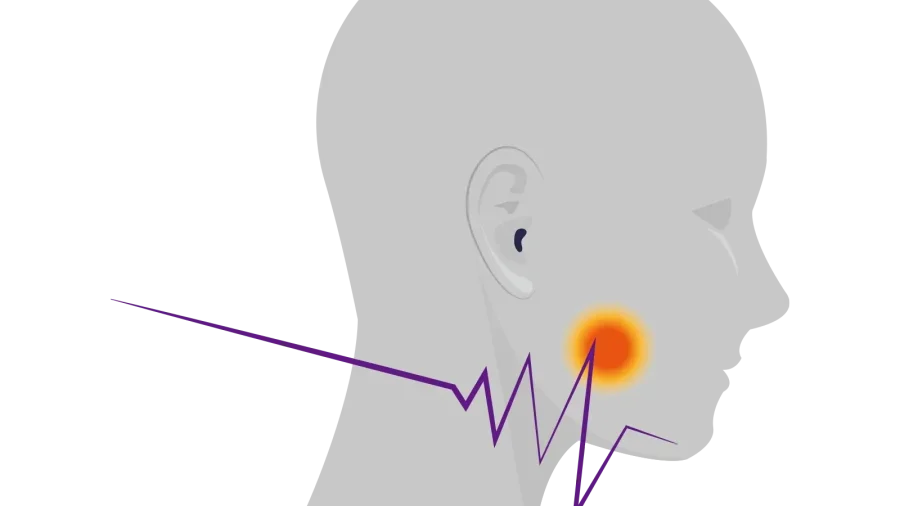

口内炎とは、文字通り「口の中の粘膜に起こる炎症」のことです。口内炎は、頬の内側や舌、唇など口の中ならどこでもできる可能性があり、炎症のために痛みを伴い、食事や睡眠などにも影響が出てきてしまいます。

WHOによるイランの研究によると、最も多いアフタ性の口内炎の有病率は25.2%と報告されています。また、スウェーデンの報告でも有病率は17.7%と報告されることから、およそ4人~6人に1人は口内炎と考えられます。

ストレスや疲れがたまって、体の抵抗力が低下した時に起こりやすくなります。

通常、数日~10日ほどで自然に治ることがほとんどですが、適切にケアをしないと長引いてしまう場合があります。

また「若い方」や「女性の方」が口内炎になりやすく、注意が必要です。

口内炎の種類と原因は?

口内炎は、白い「アフタ性口内炎」、赤い「カタル性口内炎」のほか、ヘルペス性口内炎、カンジダ性口内炎などがあります。このうち最も多くみられるのが「アフタ性口内炎」です。

① アフタ性口内炎の原因

アフタ性口内炎は「円形や楕円形の白っぽい潰瘍」になるのが特徴の口内炎です。口内炎の中では一番数が多い疾患です。

アフタ性口内炎の直接的な原因は、粘膜局所の環境の乱れと考えられています。

口は様々な食べ物が入ってくる場所なので、口の中の常在菌がたくさんいます。それに対抗するために、粘膜を防御する因子が働き、そのバランスで口の粘膜は保たれています。しかし、

- 普段から偏った食事をしている

- 感情的なストレスや生活リズムの乱れによる免疫力の低下

- 加齢やドライマウスによる唾液の減少

- 月経中のホルモンバランスの乱れ

などをきっかけとして、そのバランスが崩れてしまい、粘膜局所の環境が乱れた結果、潰瘍のようにえぐれてしまう…これが「アフタ性口内炎」です。多発する場合はベーチェット病やクローン病、天疱瘡などの全身に関わる疾患が原因になっている場合もありますね。

アフタ性口内炎を治すためには、口内炎周囲の環境を整えることと、普段の生活を見直すことの両面から考える必要があります。

② カタル性口内炎(外傷性口内炎)の原因

カタル性口内炎とは「口の中の粘膜に赤い炎症や斑点や水ぶくれができる口内炎」の1種。

カタルとは一般的に粘膜で起こる「ジクジクした炎症」のことです。アフタ性口内炎は「白い口内炎」、カタル性口内炎は「赤い口内炎」と呼称することもあります。

刺激の強い食べ物にしみたり、ヒリヒリとした痛みを感じやすくなるのも特徴で、ひどい方になると全体的に赤くはれて熱を持ち、口の中が荒れた状態になります。

カタル性口内炎の主な原因は物理的な刺激です。例えば

皆さんがよく経験するアフタ性口内炎の場合、例えば次のような原因が考えられます。

- 頬や舌・くちびるを噛んでいる

- 入れ歯や虫歯・形の悪い歯がある

- 温かい食べ物や飲み物によるやけどをした

などを繰り返し行った結果、カタル性口内炎として発症します。また直接的な原因ではありませんが、

- 疲れやストレスなどによる免疫力の低下

- 過度の喫煙やビタミン不足などの乱れた生活

- 虫歯や歯周病・口腔内感染症や消化管の感染がある(特にヘリコバクターピロリ)

も大きく関わってきます。

他にはヘルペス感染により口の中に水ぶくれが複数できる「ヘルペス性口内炎」、口の中でカンジダというカビが過剰に増えて白い苔がでてくる「カンジダ性口内炎」などがあります。

また一部の疾患は、口内炎を繰り返しやすい原因になることがあります。例えば以下の場合です。

- 鉄欠乏性貧血や亜鉛不足など: 特定の栄養素が足りず、粘膜の再生が十分できない場合があります。詳しくは【鉄欠乏性貧血について】【亜鉛不足について】を参照してください

- クローン病や潰瘍性大腸炎などの炎症性腸疾患

- ベーチェット病・シェーグレン症候群などの口の粘膜に影響を与える自己免疫疾患

- 化学療法や関節リウマチに使用される薬・抗てんかん薬などを飲まれている方

- HIV/AIDSなどの免疫が低下する疾患の場合

- セリアック病のような穀物に含まれる「グルテン」に過敏に反応する場合

他にも口内炎に似ているけど異なる疾患(口腔内ヘルペス・口腔扁平苔癬・類天疱瘡・白板症など)も多数あります。そのため当院でも口内炎の原因をさぐりながら、適宜採血や粘膜面の検査を行ったり、歯科口腔外科と連携させていただきます。

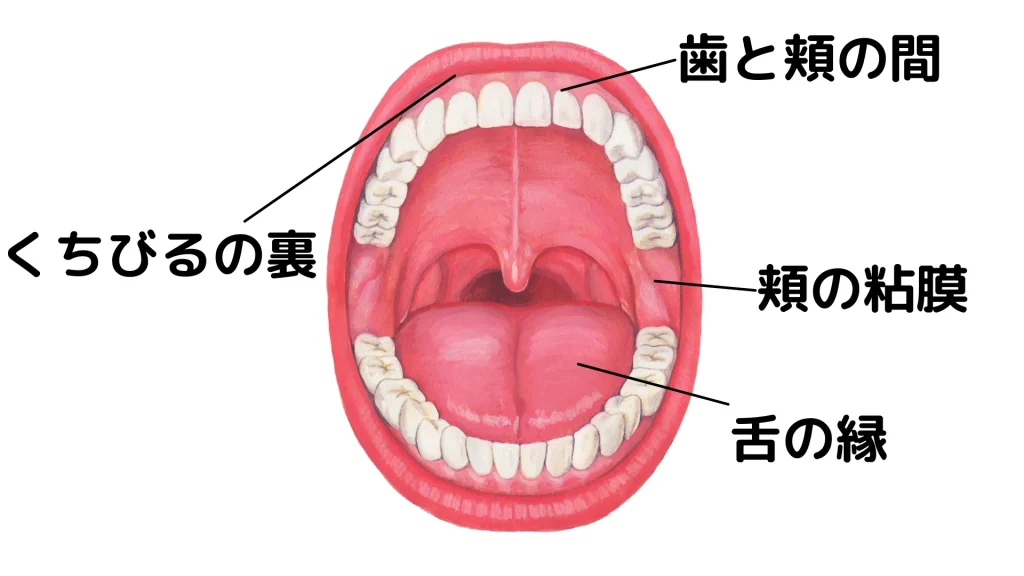

口内炎のできやすい場所は?

口内炎の最も多い「アフタ性口内炎」の場合、

- くちびるの裏

- 頬の粘膜面

- 舌の縁(ふち)の部分

- 歯と頬の間(虫歯で掻けている部分や入れ歯の縁が当たっている所など)

など、歯や食べ物などの刺激を受けやすい場所にできやすいのが特徴です。「アフタ」とは「口にできるえぐれた潰瘍」のこと。通常、直径数mmくらいの円形や楕円形の白い潰瘍で周りは赤くなった部分で取り囲まれています。(下図参照)

しかし、実際には原因によってできやすい場所は異なります。例えば、カビの一種である「カンジダ菌」が原因の場合は、白い「コケ」のようなものが舌の背に多く見られます。

また、いわゆる「口内炎」と似ている疾患があることにも注意が必要です。例えば、前がん病変(悪性腫瘍の前段階の状態)である「白板症」は白い膜のようなものが頬や歯茎の部分に見られます。

そのため「口内炎だから大丈夫だろう」と放置せず、クリニックに行って一度きちんと見てもらうことが大切です。

口内炎を早く治す治し方は?

口内炎を早く治す治し方は、「早く口内炎の原因を知り、適切に薬を使うこと」につきます。

例えば、アフタ性口内炎の場合は口内炎周囲の環境を整えてあげることが一番なので、「周囲の粘膜を保護しながら炎症を抑え、全身の状態も整える」といった感じですね。

具体的な口内炎を早く治すための薬や治し方については以下の通りです。

① 炎症を抑える塗り薬や貼り薬

口内炎は「口の中の炎症」なので、炎症を抑える治療が基本になります。

炎症を抑えるのにステロイドの塗り薬を使うことが一般的ですが、普通のステロイドの塗り薬を塗っても口の中でなめとられてしまいます。

そのため、口の中で粘膜を張るような塗り薬や、貼るタイプでなめとられないようにする薬などが使用されます。

② うがい液

うがい液と聞くと茶色い「ヨード」のうがい液を思い浮かべると思いますが、口内炎で使われるのは炎症を抑える成分が含まれているうがい液です。

また、化学療法による口内炎の方などは、局所麻酔が含まれるようなうがい液を使用することもあります。カンジダ菌が原因の場合は、抗真菌薬のうがい薬が使用される場合があります。

③ 内服薬

鉄欠乏性貧血やビタミン・亜鉛不足により口内炎が繰り返す場合は、内服薬でコントロールする場合があります。また、口腔内ヘルペスの場合は抗ウイルス薬が必要になることもありますし、カンジダ性口内炎の場合には特殊な抗真菌薬をつかうこともあります。

④ 歯の治療や外科手術など

口内炎の原因によっては、歯の矯正や入れ歯の素材の入れ替えなど、歯の治療が必要になるケースがあります。また、前述のような口腔内の悪性疾患の場合も、外科手術などが必要になるケースも。その場合は、歯科・口腔外科と連携しながら治療を行っていきます。

口内炎の食べ物や生活のポイントは?

① 口の刺激が強いものは取らない

以下のようなものは、口の刺激が強く、口内炎を作りやすい原因になるので注意が必要です。

- 辛い食べ物:唐辛子やマスタード・ワサビなど

- 熱い食べ物:口の中をやけどさせている可能性があります

- 塩辛い食べ物: 味付けが普段濃い方は特に注意が必要です

- 酸性の強い食べ物:パイナップルやグレープフルーツ・オレンジ・いちごなど

- その他:チョコレートやコーヒー・ナッツ・チーズなどで口内炎を発症するケースも報告されています

個人によって過敏症になっている食べ物は異なります。金属アレルギーの方は特定の食べ物を避けた方がよいケースも。個人個人によって異なりますので、ぜひご相談ください。

② ビタミンB群や葉酸をとる

特に、ビタミンB2やB6・葉酸は粘膜の再生を促すビタミン群としても知られています。ビタミンB2やB6が含まれている食べ物としては以下の通りです。

- ビタミンB2が多く含まれている食べ物:レバー・青魚・干ししいたけ・アーモンド・海苔など

- ビタミンB6が多く含まれている食べ物:レバー・魚・にんにく・ドライバナナ・ごま・海苔・玄米など

- 葉酸が多く含まれている食べ物: レバー・ブロッコリー・えだまめ・ほうれん草・海苔・ごま・きなこなど

「口内炎ができやすい」と感じる方は、生活習慣の中で取り入れやすいものを入れていくとよいですね。

③ 鉄分や亜鉛などのミネラルも忘れずに

鉄欠乏性貧血の場合や亜鉛不足の場合も口内炎ができやすい原因になります。どちらも不足しやすい栄養素の1つなので、積極的にとっていきたいですね。代表的な食事の内容などは

を参照してください。過剰摂取も体に影響が出るので、サプリメントで補う場合は、定期的に血液検査でチェックするようにしましょう。

④ 口の中の衛生状態をキレイに保つ

- 虫歯がある

- 歯並びが悪い

- 接触が悪い入れ歯がある

など、歯と口内炎の関係はもちろん密接です。食後に定期的にブラッシングをし、1日1回デンタルフロスや歯間ブラシを使うようにしましょう。口内炎を繰り返す方は歯科口腔外科にもぜひ受診してみてください。

また、ラウリル硫酸ナトリウムを含む歯磨き粉やうがい薬は、過敏症による口内炎を誘発する可能性があります。口内炎を繰り返す方は控えるようにするとよいでしょう。

⑤ 生活リズムを整え、ストレスを減らす

口内炎の原因にも書きましたが、生活のリズムの乱れや睡眠状態・ストレスを普段から減らすことは、口内炎の予防に多いに役立ちます。

ストレスがない生活というのは困難ですが、安定したリズムを整えることはとても大切です。睡眠障害がある方は、不眠症・睡眠障害について解説【眠れないあなたへ】も参考にしてください。

あわせてこちらもオススメです

- 鉄分不足による貧血「鉄欠乏性貧血」の原因や食事・治療について解説

- 意外な症状も?亜鉛欠乏(亜鉛不足)について【症状・食べ物・治療】

- 再発しやすい「ヘルペス」について【原因・症状・薬】

- 新型コロナや風邪の予防とビタミンの関係について【ビタミンC・ビタミンD・ビタミンE】

- 冷え性と低体温は違いは?冷え性の原因と改善方法について

- 立ちくらみやふらつきで多い神経調節性失神・起立性低血圧について【原因・予防・治し方】

【この記事を書いた人】

一之江ひまわり医院院長の伊藤大介と申します。プロフィールはこちらを参照してください。

この記事へのコメントはありません。