料理に風味付けとして重宝されてきたニンニク。あの独特の香りが苦手な人もいる一方、やみつきになるくらい好きな人もいて、ニンニク専門店があるくらい人気な食材の1つです。(私も大好きでよく食べます)

実は、ニンニクは単なる香味野菜ではありません。普段何気なく食べているかもしれませんがニンニクには様々な健康効果が隠されています。例えば、

- 普段からがん予防をしていきたい

- 季節の変わり目にいつも風邪をひいてしまう

- 生活習慣予防に食べ物を意識していきたい

- 最近なんだか元気が出なくてメンタルが病んでいると思う

と感じているなら、もしかするとニンニクは効果的かもしれません。もちろんニンニクは万人受けする食べ物ではなく、デメリットがあることも事実。ニンニクの適切な食べ方を知らないと逆効果になってしまうこともあります。

今回は、そんなニンニクの効果とデメリットも解説するとともに、効果的な食べ方についても紹介していきます。

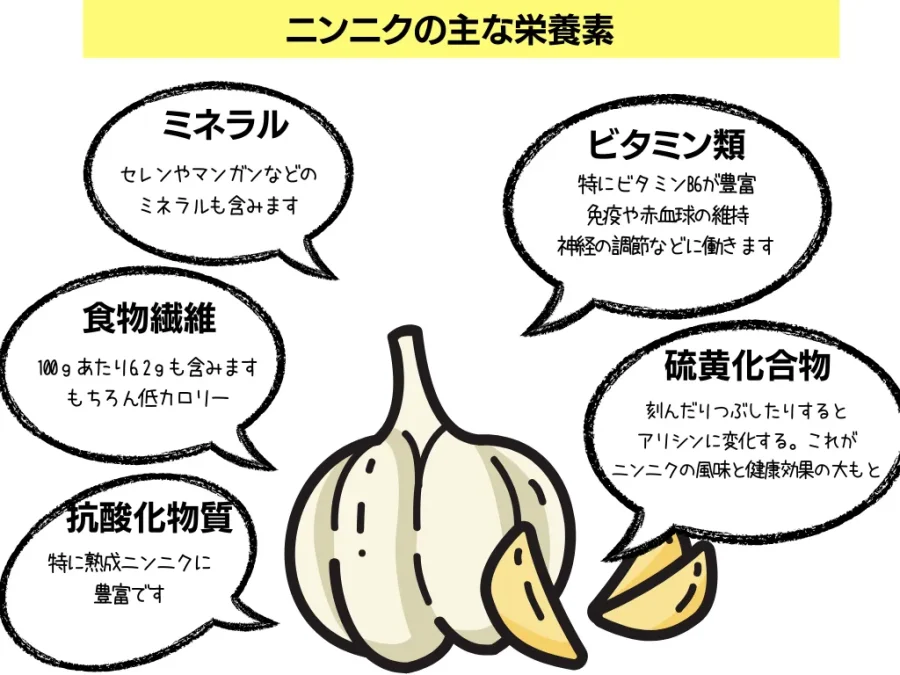

ニンニクの主な栄養は?

ニンニクは数ある野菜の中でも栄養豊富な食材の1つ。特に以下の栄養素を豊富に含んでいます。

- ビタミン類: ニンニクはビタミンB6やビタミンCを含み、特にビタミンB6が豊富です。(100gあたり1.53mg;1日の必要量が1.3mg)

- ミネラル類: セレン、マンガンなどのミネラルを含み、微量栄養素の供給源としても優秀ですね。

- 食物繊維: 食物繊維が含まれており、ニンニク自体は低カロリー食品です。(100gあたり6.2g)

- 有機硫黄化合物: ニンニクの特徴成分であるアリインは無臭の前駆体で、刻んだり潰したりするとアリシンに変化します。さらにジアリルジスルフィド、ジアリルトリスルフィド、アホエン、S-アリルシステイン(熟成ニンニクに多い)など多様な硫黄含有化合物を豊富に含みますこれらがニンニクの風味と健康効果の源ですともいわれています。

- 抗酸化物質: ニンニクにはポリフェノールやフラボノイド(例:ケルセチン)も含まれており、抗酸化成分も豊富に含まれています。

ビタミンB6は、酵素の働きを助ける「補酵素」としてアミノ酸の代謝などをサポートしている栄養素。免疫機能の維持やヘモグロビン、神経伝達物質の合成などにも関わっていますよね。

ニンニクの特徴的なにおいの元である「アリイン」や「アリシン」は、ビタミンB1の吸収を助ける働きがあります。ビタミンB1は代謝経路を活性化する働きがあるので、そこから疲労回復効果があるとされていますね。

ニンニクや玉ねぎに含まれているケルセチンは、抗炎症作用、抗酸化作用があり、赤血球が活性酸素によってダメージを受けるのを防ぎ赤血球の働きを活発にさせる効果があるとされています。そのため、血流を改善したり、動脈硬化を予防するのではないかといわれていますね。

このように、ニンニクは栄養学的にもすぐれた食材なのです。では、ニンニクは実際、どのような効果が臨床研究で実証されているのでしょうか。

(参照:日本食品標準成分表(八訂)増補2023年)

ニンニクの効果その①: 風邪の予防と免疫の向上効果

まず、ニンニクの効果としていわれているのが、風邪を予防したり免疫力を挙げたりする効果です。

ニンニクは古くから天然の抗菌剤として利用され、その有効成分には強力な抗微生物作用が認められています。2021年のインドの論文によると、ニンニク由来の有機硫黄化合物(アリシン、アホエン、各種アリルスルフィドなど)は多数の細菌に対し殺菌効果を示すことがいわれていますね。

特に、抗生剤を長期間使ったためにおこる「薬剤耐性菌」に対してもニンニク抽出物が有効といわれていたり、真菌(カンジダなど)やウイルスに対してもの効果も言われていたりしています。

実際、2016年にフロリダ大学で発表された研究では、健康な成人120名に90日間熟成ニンニク抽出物(Aged Garlic Extract, AGE)とプラセボを摂取してもらい、皮膚に風邪やインフルエンザにどれだけかかりやすいかを調べています。

結果、AGEを摂取した群ではプラセボ群に比べて風邪・インフルエンザの 症状の重症度 が明らかに軽減し、症状の出た日数や学校・職場を欠席した日数が有意に少なくなったことが報告されています。(プラセボ群、欠席日数トータル約120日 vs. AGE群 欠席日数トータル約60日)

実際、その血液を採ってみるとニンニク抽出物をとったグループではγδ-T細胞 や NK細胞(自然殺傷細胞)といった先天性免疫細胞の活性が向上することも確認されているので、ニンニクの補給で免疫細胞を活性化させたといわれていますね。

このように、ニンニクを定期的にとることは「風邪予防」としても有効です。

(参照:Aged Garlic Extract Modifies Human Immunity)

(参照:Antibacterial Properties of Organosulfur Compounds of Garlic (Allium sativum))

ニンニクの効果 その②:がん予防にもなる

ニンニクが免疫力の向上に良いのであれば、がん予防にもつながるはずですよね。実際、ニンニクのがん予防に対する効果も注目されています。

2022年の複数の論文を統合的に検証した論文によると、ニンニク摂取量と消化器がんリスクの関連を調査し、ニンニク摂取を普段から多く心がけていると、胃がんおよび大腸がんの発症リスクをおさえれうことが言われています。

具体的には、ニンニクをよく食べる人は食べない人に比べ、胃がんのリスクがおよそ35%減少(OR=0.65)、大腸がんのリスクがおよそ25%減少(OR=0.75)していたのです。

著者らは、ニンニク中の主要な硫黄化合物が発がん過程においてアポトーシス(細胞死)の誘導したり、がん細胞の増殖抑制や転移抑制したりなどいろいろな面に効果的に働いているのではないか、と論じています。

このように、ニンニクは特に消化器がんの発生抑制としても有効に働く可能性がありますね。

ニンニクの効果 その③: 生活習慣予防になる

ニンニクというと、免疫やがん予防など「殺菌効果」が注目されがちですが、実は、生活習慣予防にもよいということがわかっています。

例えば、高血圧予防。2020年に発表された論文では、高血圧患者553名を対象とする12のランダム化試験を分析し、ニンニク補助剤の摂取によって収縮期血圧が平均8.3 mmHg、拡張期血圧が5.5 mmHgそれぞれ低下することが確認されています。これは標準的な降圧薬に匹敵する効果であり、この血圧低下により心血管イベントリスクが16~40%減少すると推定されていますね。

同論文では、ニンニク中の有効成分「アリシン」が血圧上昇ホルモンのアンジオテンシンIIの産生を抑制し、血管拡張を促すことで血圧低下に寄与する可能性が指摘されています。

また、ニンニクは血中脂質の改善にも効果があるとされています。2024年の論文では、21件のランダム化比較試験(計1600名以上の高脂血症患者)を解析し、ニンニク摂取群で有意な脂質低下効果が確認されています。

具体的には、ニンニクを3~12週間継続摂取することで総コレステロールが平均0.64 mmol/L、LDLコレステロールが0.44 mmol/L低下し、HDLコレステロールはわずかに上昇しました。これはこれらはおよそ総コレステロールやLDLを10~20mg/dL程度下げる効果に相当します。

さらに、2017年の論文では、2型糖尿病患者768名を対象とした9つのランダム化比較試験を解析し、短期(1~4週)の介入でも血糖低下が認められ、12~24週の長期では糖化ヘモグロビン(HbA1c)もプラセボ群に比べて有意に改善しています。

このように、普段生活習慣が乱れやすい方にもニンニクはオススメです。

(参照:Effect of garlic supplement in the management of type 2 diabetes mellitus (T2DM): a meta-analysis of randomized controlled trials)

(参照:Garlic consumption can reduce the risk of dyslipidemia: a meta-analysis of randomized controlled trials)

(参照:Garlic lowers blood pressure in hypertensive subjects, improves arterial stiffness and gut microbiota: A review and meta-analysis)

ニンニクのメンタルに対する効果は?

このように、ニンニクは免疫力上昇や風邪予防・がん予防・生活習慣改善など様々な効果があります。

さらに、最近ニンニクのメンタルに対する効果も注目されています。

例えば、ストレスや不安の軽減効果。動物研究において、ニンニクはストレス反応を和らげ精神安定に作用することが言われています。マウスの急性ストレスモデルでは、低温熟成ニンニク抽出物の投与によってストレスホルモン(コルチコステロン、コルチゾール)の過剰分泌が有意に抑えられ、ストレスで減少した脳内モノアミン(セロトニン、ドーパミン等)も正常化しました。

実際、ここからうつ症状の症状の緩和にもつながるという研究が行われています。トを対象とした疫学研究から、日常的に生のニンニクを食べる習慣がうつ症状のリスク低減と関連するとの報告があります。中国で行われた前向きコホート研究では、週に2~3回以上のニンニク摂取習慣がある女性は、ほとんど摂取しない女性に比べて将来的な抑うつ症状のリスクが28%有意に低下しました。

さらに、ニンニクに含まれる成分が自律神経を調整し睡眠を改善する作用も注目されています。日本人の健常者を対象とした2025年のランダム化比較試験では、S-アリルシステインを強化したニンニク抽出物を12週間摂取することで、「寝つき・眠りの維持」がプラセボ群より有意に改善しました。特に就寝直後の入眠困難感が軽減され、朝の目覚め時の爽快感も向上していますね。

しかし、これらの研究は、上記の3つの効果よりはややエビデンスレベルは落ちるので、「メンタルにもいいのかな」くらいに思っておけばよいでしょう。少なくとも悪い効果にはならないと思います。

(参照:Aged garlic extract supplement helps relieve acute stress)

(参照:Exploring the health benefits of raw white garlic consumption in humans: a mini review)

(参照:Effects of consuming S-allyl-L-cysteine enriched garlic extract on sleep quality in Japanese adults: A randomized, double-blind, placebo-controlled, parallel-group comparative study)

ニンニクをとるデメリットは?

このようにたくさんの効果があるニンニクですが、食べ物とは言え医薬品同様に摂取上の注意点があります。例えば、次の通りです。

- 胃腸への刺激やにおい: 生のニンニクや高用量のニンニクサプリメントは、口臭・体臭の原因になるほか、胃のむかつき、胸やけ、腹痛、鼓腸など消化器症状を引き起こすことがあります。(皆さんの経験した通りです)特に生のニンニクでの「アリイン」が刺激になります。ニンニクで「おならがでてしょうがない」「お腹がはる」という人もいますね。

- 血液サラサラになりやすい:また、ニンニクは「血液サラサラ」になりやすいので、ニンニクサプリメントに関連する術後出血や自然出血が報告されています。

- 皮膚への刺激やかぶれ: ニンニクを生のまま皮膚に長時間当てると、刺激が強いためにかぶれや水疱(火傷様の症状)を生じることがあります。強力な殺菌作用がある分、正常な皮膚にも影響が出てくることがあるんですね。

- アレルギー反応:経口摂取でもごく稀に全身的なアレルギー症状(蕁麻疹、呼吸困難など)を起こす場合があります。また、乾燥ニンニク粉末を扱う職業での長期曝露により喘息様症状を呈する「職業性喘息」の例が報告されています。ニンニクそのものへの重篤なアレルギーは頻度こそ高くありませんが、過敏な方は注意が必要です。

- 薬剤との相互作用: ニンニクの成分が薬物代謝酵素や輸送タンパクに影響を与えることで、特定の薬剤の効果を弱めてしまう可能性があります。例えば、健康成人にニンニク含有サプリメント(アリシン換算7.2mg/日)を3週間服用させた試験では、HIV治療薬サキナビルの血中濃度が約50%も低下したという報告があります。

このように、ニンニクもいくつかデメリットがあります。特に「ニンニクでお腹がはる」という患者さんは当院でもよく経験します。どんな食材も「合う」「合わない」がありますので、ご自身にあった食材を選んでほしいですね。

(参照:Garlic and Organosulfur Compounds)

ニンニクの効果的な食べ方は?

生のニンニクは刺激も強く胃腸障害をきたすこともあります。では、ニンニクの有効成分を十分に享受するにはどのような食べ方・調理法がよいのでしょうか。

例えば、次のことが言われています。

① 刻んでから10分おく

ニンニクを切ったり潰したりすると、アリナーゼ酵素の働きでアリインからアリシン(抗菌・抗酸化作用を持つ成分)が生成されます。しかし、しかしアリナーゼは熱に弱く、切ってすぐ加熱するとアリシンが十分に生成されないまま失活してしまいます。

そのため、調理前に刻んだニンニクを約10分放置してから加熱することを推奨する論文がありますね。実際、このように調理することで、酵素反応が進み、加熱による有効成分の損失を最小限に抑えられます。

② 過度の加熱を避ける

ニンニクを長時間高温で加熱すると有効成分が分解されて効果が減弱します。例えば皮をむいていない、砕いていないニンニクを電子レンジで調理したところ、アリナーゼ酵素の活性が完全に破壊されたという報告があります。

茹でたり炒めたりする場合も、5~6分以上の加熱ではアリシン由来の作用が大幅に低下します。実験では、茹でニンニクは生のニンニクに比べアリシンのバイオアベイラビリティ(体内利用率)が約16%まで低下し、オーブンでローストした場合も30%程度に減少していますね。

このように、ニンニクは加熱しすぎないようにし、調理の仕上げに加えるなど短時間で香りが立つ程度の調理にとどめると有効成分を保ちやすくなります。

(とはいえ、私自身はあの「カリカリのニンニク」も大好きなので、栄養成分抜きに食べたりします)

③ 有効成分でニンニクを使い分ける

実は、ニンニクは熟成度合いや調理によっても成分が変わってきます。例えば、生のニンニク(加熱しないニンニク)はアリシンを豊富に含み、抗菌作用や血栓予防作用を得やすい一方で刺激が強く臭いもあります。

一方、黒ニンニクや熟成ニンニク(エキス)はアリシンはほとんど含みませんが、その代わりにポリフェノールや水溶性含硫アミノ酸(S-アリルシステインなど)が増加し抗酸化作用が高まっています。

実際、黒ニンニクは生ニンニクより総ポリフェノール含有量が数倍に増加し、抗酸化能も飛躍的に上昇することが報告されています。

そのため、動脈硬化予防やアンチエイジング目的には黒ニンニク・熟成ニンニクを、抗菌・免疫強化目的には生ニンニクを軽く調理して摂取するなど目的に応じて使い分けるのも1つの手でしょう。

(参照:Allicin Bioavailability and Bioequivalence from Garlic Supplements and Garlic Foods)

(参照:Garlic and Organosulfur Compounds)

(参照:Physicochemical and Antioxidant Properties of Black Garlic)

あわせてこちらもオススメです

- 腎臓にいい食べ物と悪い食べ物について【玉ねぎ・にんにく・コーヒー】

- 寿命を延ばす食べ物は?長寿の秘訣を医学論文から検証します!

- 地中海食は認知症やダイエットに効果がある?地中海食の論文によるエビデンスを紹介!

- 胃腸の調子が悪い時の食事について【おすすめな食べ物・避けるべき食べ物】

- 脂肪肝におすすめの食事改善法について解説【減量・コーヒー・アルコール】

【この記事を書いた人】

一之江駅前ひまわり医院院長の伊藤大介と申します。プロフィールはこちらを参照してください。

静岡脳科学研究会は、静岡県藤枝市で活動する市民ボランティア団体です。ニンニクの栄養について、勉強会のテーマにしたいと考えています。ネット上に掲載されている貴医院のイラスト「ニンニクの主な栄養素」が素晴らしいので、講演会などのスライドに出典を明記して、無料で利用させていただきたく、お願い申し上げます。講演会などは、すべて無料で開催しています。

神谷様

承知いたしました。出典を明記していただき、リンクを貼っていただけますと幸いです。

よろしくお願いいたします。