- 痰(たん)が絡んでなかなか出しづらい。

- 急に声がれするようになった。

- 咳の症状が急に出てきた。

という方はいませんか?コロナの流行時期に咳が痰が出てくると、「もしかしてコロナにかかった?」と考える方もいるでしょうね。

5類になっても新型コロナ自体のウイルスの性質は変わりませんから、流行時期になると一気に咳や痰の症状が増えてくるので、「咳や痰の症状があるからコロナかも」と思うのは無理もありません。しかし、、コロナ以外にも痰や咳には早めに対処しなければならない疾患もたくさんあるのです。

今回は、そのような咳や痰の症状について、いつまでも長引く咳や痰の原因や対処法・新型コロナ感染症の可能性がどれくらいあるかを含めてお話していきます。

Table of Contents

咳と痰が出る原因は?

人間は呼吸をするときは、「のどや鼻➡気管➡気管支➡肺胞」とつながって、肺胞で血液中のガス交換を行います。その中で異物が入ってきた時に外に追い出そうとする反応が「咳と痰」です。

気道に異物が入ると、まず気道にある咳受容体を刺激して、その信号が脳にある咳中枢に伝えられて咳がでます。さらに、異物を効率よく絡めとるために異物を包んで外へ追い出す「痰」がでてきます。痰には気道を加湿・加温することで気道の環境を整える作用もありますね。

このように基本的には異物があると、咳と痰が出てきます。問題なのは「何が異物」として反応しているかです。異物の種類によって以下の通りに分かれます

- ウイルスや細菌の場合:気管支炎や肺炎などです。ウイルスも新型コロナやインフルエンザ、RSウイルスなど多岐にわたりますし、細菌性でもマイコプラズマや肺炎球菌、インフルエンザ桿菌や百日咳菌など多数あります。

- タバコなど他の有害なものの場合:慢性閉塞性肺疾患やタバコ、アスベストなど長期に吸入すると肺疾患を患うものがあります。詳しくはタバコのよる肺の病気、COPD(慢性閉塞性肺疾患)の症状や治療についてを参照してください。

- 本来無害なものの場合:花粉や咳喘息、気管支喘息、アトピー性咳嗽などがこれに当たりますね。また、痰ではなく鼻水が落ちてきて、異物として咳が出るケースもあります。詳しくは大人の喘息・咳喘息について解説【原因・チェックリスト・吸入薬】,花粉症で咳がでるのはなぜ?アトピー咳嗽の症状や治療、咳喘息の違いについて解説も参考にしてください。

- 異物もない場合:実は異物もなくて咳として出てくるケースがあります。例えばストレス性の咳ですが、異物もないのに違和感があるように覚え、特定の場所で咳が出ることがありますね。詳しくはストレスによる咳「心因性咳嗽」のチェックリストと特徴・治し方について解説も参考にしてください。また気管支の炎症ではなく隣の食道の炎症で咳が長引いているケースもあります。

このように、さまざまな原因から咳や痰は出てくるのです。

新型コロナ感染症による咳や痰の特徴は?

では、新型コロナで咳や痰が出る頻度はどれくらいあるのでしょうか。

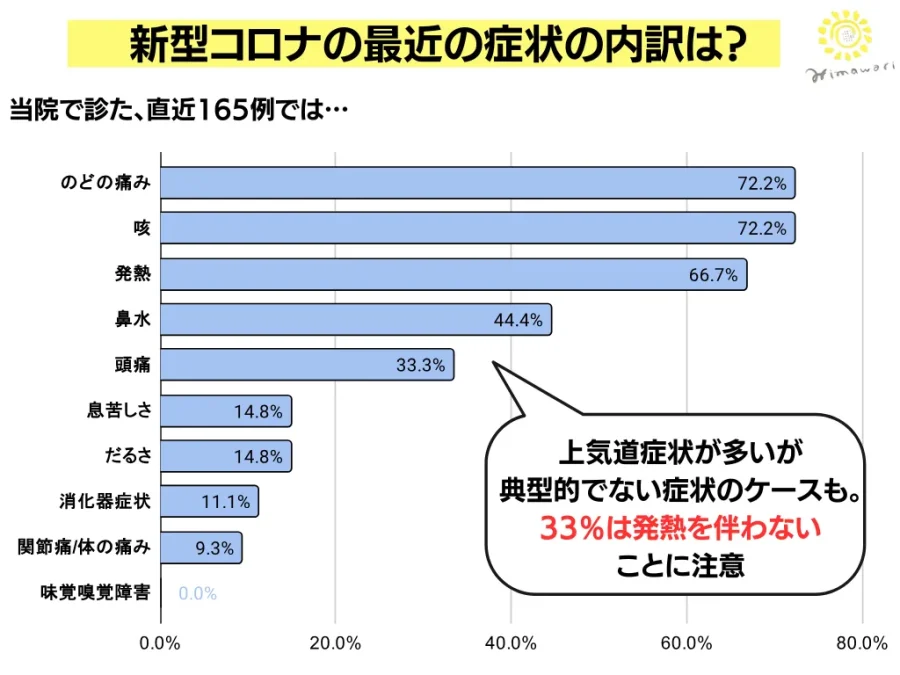

当院で見た新型コロナ陽性の方直近156例を解析した結果によると、咳や痰の症状で来られた方が72.2%いました。のどの痛みや発熱、鼻水に続き、比較的多い症状といえますね。(当院のコロナの症状の内訳については新型コロナの症状について【最新版・期間や経過も紹介】を参照してください)

当院での経験例から述べると、コロナの咳の特徴として、以下のことが言えると思います。

① 咳だけが症状であることは非常にまれ

多くの場合、コロナでの咳はのどの痛みや発熱、鼻水などの他の症状が加わっていることが多いですね。実際、当院での症例の場合、平均して約3.3つの症状が伴っていました。したがって、「咳だけが出てくる」というのは、コロナの典型例ではあまりないように感じます。

② しばしば息切れや呼吸困難を伴う

やはりもともと肺炎症状が中心のウイルスだけあって、外来の方でも咳と同時に「息切れ」や「呼吸が苦しい」症状を訴える方がしばしばいます。実際、当院の症例によると、14.8%の方は「息苦しさ」を訴えています。

他のウイルスで6人に1人が息苦しさを訴えるということはなかなかないので、コロナの特徴の1つといえるでしょう。

➂ あとから咳が出てきて長引くことも

グラフは当院で最初に来た時点での症状をまとめたものなので、咳や痰の割合が他の上気道症状よりも低くなっていますが、咳や痰があとから出てくることもしばしば経験します。

それこそ自宅待機期間終了後から咳症状が中心になって夜も眠れなくなったという例もよく経験しますね。しばしばコロナ後の咳も長引き、遠方から当院にコロナ後の咳症状で来院される方もいます。中には6か月以上も咳症状で苦しみ、当院に来られる方もいますね。

ちなみに「咳や痰の症状=新型コロナ」と考えるのは早計です。他の感染症やウイルス性疾患だけでなく、喘息やアトピー咳嗽、心因性咳嗽、逆流性食道炎、副鼻腔気管支症候群など、考えなければならない疾患はたくさんあるのです。

特に、2〜3週間続くような慢性的な痰がらみや咳・息苦しさは、新型コロナ感染症以外の可能性がほうが高く、「咳や痰のからみ=新型コロナ感染症」とは決めつけて診療することはありませんので、ご安心ください。

(参照:新型コロナウイルス感染症 診療の手引き)

(参照:SantéPubliqueFrance「Coronavirus : circulation des variants du SARS-CoV-2」)

コロナの咳や痰はいつまで長引く可能性がある?

コロナの咳で問題になるのは「いつまでも長引く可能性」があること。では、どれくらいの人が長引くコロナの咳を経験するのでしょうか。

「東京都新型コロナウイルス感染症モニタリング会議資料」によると、全体として25.8%の方がコロナ後遺症を疑う症状を残しており、うち35.1%の方が後遺症として咳症状が残ると回答しています。そのため、全体として9%くらいの方はコロナ後に咳や痰の症状が残ると推定されますね。

2023年に報告された日本の他施設共同研究によると、発生時、3か月、6カ月、12カ月時点での咳や痰が残っている割合は次のようになっています。

- 発生時:咳は52.3%、痰は32.8%

- 3か月時点:咳は8.8%、痰は7.2%

- 6カ月時点:咳は5.8%、痰は5.9%

- 12カ月時点:咳は4.4%、痰は5.0%

このように見てみると、3か月時点で咳や痰が出る割合は大きく低下しているものの、6カ月、12カ月時点ではなかなか下がりにくいことがわかりますね。

詳しいコロナ後遺症での咳の特徴や原因などについては【医師が解説】新型コロナ後遺症による咳や息切れについて【後遺症外来】も参照してください。

またコロナ後遺症についての治療も行っておりますので、気になる方はご相談いただけましたら幸いです。

いつまでも治らないコロナ後の咳の対処法は?

では、長引く可能性のある新型コロナの咳や痰。どのように対処すればよいのでしょう。まずはご家庭では、特に以下のポイントを意識するようにしましょう。

① 咳や痰がでる原因をなるべくなくす

前述の通り、痰は異物を外に出すために作られます。つまり、気管支の炎症を作るような異物を作らせないようにすることが大前提です。

花粉やハウスダストなどの微粒子は気道を刺激して咳や痰を作る原因になります。帰宅時には花粉を払い落して空気清浄機を使用してみてください。

タバコは気道にとって有害物質の種類も豊富であり、気道の局所免疫を起こしてしまいます。咳が出ている間は禁煙していただいた方が望ましいでしょう。

② 加湿をしっかりする

ホコリやチリといった気道を刺激しやすい異物ですが、ここで大切なのは「加湿」です、加湿をしっかりすることで異物が空気中を飛散する量を抑えることができますし、気道を潤し気道粘膜の保護にもつながります。

もちろんジメジメした夏に加湿を行うと寝つきが悪かったりするのでケースバイケースですが、普段から気道を潤すような行動を心がけましょう。

③ 痰は積極的に出す

痰は異物を外に出すために出る、むしろなくてはならないものです。しかし、痰が外に出ないとそれが蓄積して、無気肺や細菌巣の原因になります。そのため、痰を積極的に出すことが大切です。特に以下の点に注意してみましょう。

- 寝る姿勢を変える: あおむけ寝で寝ていると、背中の痰がたまりやすくなります。一番理想なのは時々うつぶせ寝にすることですが、苦しければ横向き寝にするなど寝る姿勢を変えてみましょう。

- ハフィングする:ハフィングとは、のど元に上がってきた痰を外へ出すための重要な方法の1つ。 「ハッ!ハッ!」と勢いよく息を吐く方法です。(声は出さなくて大丈夫です)息を吐く時に、自分で胸を押して補助してあげると、より強く息を吐く事ができます

- アクティブサイクル呼吸法(ACBT):痰の排出として有効な呼吸法の1つが、「アクティブサイクル呼吸法」と呼ばれる呼吸法の1つ。呼吸のコントロールをした後、胸郭を広げ、強制的に息を吐くことを繰り返すことで、痰を徐々に外にだします。具体的には、以下を痰がでるまで行います。(のどに負担がないよう行ってください)

- 安静呼吸:4~5回

- 深呼吸:2~3回

- ハフィング:4~5回

- 咳:2~3回

環境再生保全機構でも排痰ケアに関する動画があるので、参考にしていただくとよいでしょう。

④ 排痰器具を使用したり呼吸補助をする

痰の排泄は非常にコロナの呼吸器症状を長引かせない意味でも重要です。

しかし、排痰の訓練を行っても、なかなか自分で出せない高齢の方もいるでしょう。そのような場合は、排痰器具の使用をしたり呼吸補助(介助)するのも有効です。

呼吸介助(スクイージング)を行う際には、痰の溜まっている胸部に手をあてて、呼吸に合わせて絞り出すように圧迫し、肺から痰を出しやすいように補助しましょう。高齢者の場合は骨ももろいことも多いので、徐々に力を加えるとよいですね。(素人の方は最初は一気に力を加えず、基礎疾患のある方は担当医師に一度スクイージングをしてよいか確認をお願いします)

⑤ 普段からマスクをつける

原因によりますが、細菌やウイルスによる痰の場合、感染拡大防止の上でもマスクは大切です。さらに、外出する時にも加湿効果があります。寒い時は、十分温かい服装でマスクをつけるようにしましょう。

感染対策に対するマスクの効果については、【新型コロナ】感染対策でのマスクの効果とデメリットについて解説を参照してください。

⑥ 咳がつらい時は市販薬や医療機関の受診を

咳は「異物反応を追い出す自然な反応」ではありますが、咳があまりに多いと夜眠れなかったり、日常生活を送るのにつらいことでしょう。あまりに過度な咳は咳止めで止めても構いません。

ただし、痰のからむ咳の中には抗生剤が必要だったり、特殊な吸入器が必要だったり様々なケースがあります。なるべく日常生活に支障がでるくらいの咳は早めに医療機関に受診するようにしましょう。

新型コロナで使われる咳止めについては、新型コロナに対する市販薬について【発熱や咳などの症状別】をご参照ください。

あわせてこちらもオススメです

- 禁煙外来について解説【成功率・費用・副作用・保険適応】

- 成人の気管支喘息について解説【治療法や吸入の仕方・日常生活の注意点】

- 新型コロナウイルス感染症「軽症」の方の治療薬について【適応・効果・副反応】

- のどの痛みはコロナ?のどが痛い時の原因やケアについて解説

- だるいのはコロナ?だるさや倦怠感について解説【原因・治し方】

- 鼻水はコロナから?風邪とコロナ・花粉症の見分け方について解説

【この記事を書いた人】

一之江駅前ひまわり医院院長の伊藤大介と申します。プロフィールはこちらを参照してください。

昨日コロナ陽性となりました。

就寝時に痰が絡みはじめ、対処法を探していたところ、貴サイトを見つけました。

分かりやすく、すばらしい内容で、たいへん参考になりました!

ありがとうございます。

感謝します。

※一ヶ所だけ誤字がありました。

胸郭を広げ、強制劇に息を吐く

→胸郭を広げ、強制的に息を吐く

参考にしていただけましてこと、嬉しく思っております。ありがとうございます。

また、誤字についても承知いたしました。速やかに訂正させていただきました。

7日前にコロナ陽性となりました。幸い、症状は軽く喉の軽い痛みだけですが 抗原検査は毎回 陽性のままです。

どうしようもないくらい不安の中にいた時に貴サイトを偶然 拝見し、とても参考になりました。ありがとうございます。

痰はまったく、という位に無く 出ないのであれば 無理に薬等を使ってまで出そうとしなくても良いのでしょうか?

富田佳子様

ありがとうございます。

参考になったのでしたら嬉しい限りです。

痰は出ないのでしたら、無理に出す必要はないと思います。

もし痰のからみが続くのでしたら、ぜひ医療機関に受診してください。

コロナ罹患後、3日となり熱も平熱になりました。ゾコーバやムコダインをのんでいますが、ムコダインのおかげか咳や痰がひどく特に痰は出したくて咳をするもへばり付き窒息しそうです。

汚いのですが、おじさま達の『カーッペッ』を真似して少しずつ出していますが、喉がヒリヒリします。

無理に出す必要はないのでしょうか?仰向けで寝ると苦しい為、横を向き寝るようにしています。

Tomoko Hayashi様

コメントいただきありがとうございます。辛い状況、心中お察しいたします。

正直、ここの患者さんの状況もコメントだけではわからないので、具体的なアドバイスは控えさせていただきますが、

窒息しそうするようなくらいへばりつく痰の場合は、別の治療が必要なケースもよく経験します。一度再度診断された医療機関に受診された方がよいかもしれません。

よろしくお願いいたします。

おととい8日金曜日に寒気が止まらず、会社を早退させてもらい、かかりつけ医ふ行きました。処方箋出してもらい。今日で3日たつのに寒気熱と酷い喉の痛み咳や鼻水が酷くなる一方で。主治医に相談して(耳鼻科の先生で)もし経過が悪ければうちにはレントゲンがないから相談して内科に行って見たらよいかもしれないよといわれました。明日主治医に相談して内科に行って見ようかと思います。

とてもわかりやすい記事をありがとうございます。

今後のためにURLもメモ帳に控えさせていただいております。

コロナ感染において、痰を積極的に出すというのは、発生した場所から痰を追い出せさえすれば飲み込んでも良いのでしょうか。

「んんんっ」と咳払いするか強めに咳をしたら飲み込めるところまで痰が来るのですが、口から吐き出すのはなかなか大変で…。

コロナのウイルスは飲み込んだら胃酸でやられてくれますかね?

なかくら様

コメントいただきありがとうございます。

痰は気管支内に入らなければ、飲み込んでも問題ないと思いますが、あまりオススメできることではありませんかね・・

胃酸でやられるくれるか、という問に関しては、下水からコロナウイルスの量を推定できるくらいしっかり残っていることや

他のウイルスも排泄物に残っていることなど考えると、胃酸でなくなるものではなさそうです。(論文まで探せずすみません)

貴重なお時間を使ってのご回答ありがとうございました。とても参考になりました。

なるべく体外に出せればいいなと思います。

一昨日、旅行先で同部屋だった職場の同僚がコロナ陽性反応となり、私も抗原検査キットで同じく陽性反応となりました。

症状としては、喉の痛み、咳、少しの頭痛で発熱はなく、倦怠感があります。

医療機関には行かずに自宅療養していますが、注意点などがありましたらご教示をお願い致します。

コメントありがとうございます。

自宅療養されているのですね。

おそらく(年齢にもよりますが)コロナの治療薬については発症日から考えると適応外になってしまったかもしれませんが、

後遺症については依然高いウイルスだと思いますので、長引く症状がありましたら医療機関への受診をお願いいたします。

自宅療養の一般的な過ごし方については、新型コロナの感染者はどう過ごす?家族への対応や隔離期間(待機期間)についても解説

を参照してください。

痰が絡み咳が日中も、

夜は特に床についてから朝方まで止まらず、

1ヶ月前に病院にて診察してもらいましたが、

コロナ検査はしてくれず、熱(36度4)脈拍数(54/分)

血中酸素94

医師からは、カビ、ダニ等のアレルギーからの咳と言われましたか、

1ヶ月過ぎても咳は治まりません。

荒木様

コメントありがとうございます。1か月も長引いているというのは非常に辛いところですね。

もちろん診たわけではないので何とも言いにくいところですが、

1か月治療して咳の回数が横ばいであるならば、治療自体の見直しが必要かもしれません。

いずれにせよ再評価しながら治療内容を修正する必要があると思うので、

もちろん当院でも問題ありませんが、治療されている医院に再度相談するとよいと思います。

2年前にコロナにかかりそこからずっと痰がのどにへばりついている感じです。もともと小児喘息持ちだったので仕方ないのかもしれませんが。

色々参考になりました!とてもありがたいです!

一緒に出かけた友人から翌日『コロナだった』と連絡をもらい

その3日後に微熱があり花粉症もあったので耳鼻科を受診。

そこで一応検査を勧められて検査をしたところ、コロナ陽性。

初めてコロナに感染しましたが

自分の症状は比較的軽症で、花粉症との違いがわからないくらいです。高熱なし、頭痛なし、喉の痛みなし。

くしゃみ、鼻水、少し咳と痰が出る程度です。

ゾコーバという薬を出されて自宅療養してますが、5日間自宅療養したら仕事には行けますか?

妊娠中の娘に感染症状が出る前日、前々日に会って一緒に食事をしているのですが、うつってしまったでしょうか?

感染症状が出てから10日経てばウイルスの排出はほとんどないと医者から貰った紙に書いてあったのですが8日目はまだ人と食事などはできないですか?

耳鼻科の先生には『紙に書いてある通りです』としか言ってもらえず。自宅療養明けてからどう行動したら良いかわかりません。

小林めぐみ様

コメントありとうございます。基本的には5日後からの出社は可能ですが、「症状が治まっているなら」というのが前提になります。

前日に一緒に食事されていたのなら、感染している可能性はありますが、感染していれば今もう発症しているはずなので、ご心配なさらなくて大丈夫なのではないでしょうか。

5-10日の間は感染性はありますので、感染対策は続けていただいた方がもちろんよいですが、日常生活もあると思いますので、バランスを考えながら行動してください。

コロナ陽性で病院から1週間休みで言われました熱も翌日に下がったなですが頭痛と喉の痛みがまだ処方薬も効かなくなってきて市販の薬飲んでもいいものなのか?お風呂も入っていいのか?どうでしょうか

サンダ様

それは処方薬の内容と程度によりますが、多くの場合、処方薬と市販薬の内容が重複していることが多いので、素直に診断された病院に受診して、適切な薬をだしてもらった方がよさそうです。

(日常生活もおくれないほど耐えられない場合)

お風呂に入るのは、周囲への感染対策を十分し、換気もしていただきながら、体力を奪われないように入っていただいてもよいでしょう。