- 足の「うおの目」がなかなか治らない

- 手に硬いブツブツができたが広がってきた

- 時々小石を踏んだようになって痛みが出てくる

このような方は「イボ(尋常性疣贅)」かもしれません。イボは実は放置しておくと個数が増えてきて治療に難渋します。早めに液体窒素をはじめとした治療が大切です。

しかし、イボの治療は液体窒素だけではありません。他にはどんな治療があるのでしょう。またどうして液体窒素はイボに有効なのでしょうか。

今回は、イボの原因や液体窒素の関係、他のイボの治療方法を含めて幅広く解説していきます。

イボとは?

よく「イボ」という言い方をしますが、「イボ」は「皮膚から盛り上がっている小さなできもの」を指す俗名です。患者さんからは「イボができた」といわれますが、実際にはさまざまな理由からイボが出来ます。例えば次の通りです。

- ウイルス感染によるもの

- 加齢性変化によるもの

- 紫外線やこすれによるもの

首にできるイボとして知られる「軟線維腫」「アクロコルドン」については首イボは自分で取れる?軟性線維腫の原因や皮膚科での治療・治療費についてを参照していただき、今回はウイルス感染症による「イボ」、尋常性疣贅(じんじょうせいゆうぜい)についてお話していきます。

イボ(尋常性疣贅)の原因は?

ウイルス性のイボの原因は主にヒトパピローマウイルス(HPV)によるもの。HPVが皮膚の小さな傷口などから皮膚や粘膜の基底細胞に感染して起こります。

ヒトパピローマウイルスは実に150種類以上の型があり、ウイルスの型によって感染しやすい場所やイボの見た目も変わってきます。実は、子宮頸がんの原因ウイルスとしても有名ですよね。

もっとも一般的なウイルス性イボは「尋常性疣贅」です。「尋常性(じんじょうせい)」とは「一般的な」という意味。「疣贅(ゆうぜい)」とは「イボ」を指します。まさに文字通りですね。

他にも「扁平疣贅」「点状疣贅」「尖圭コンジローマ」などウイルスの型によって病名も変わってきます。

感染経路は、ヒトからヒトに直接接触するのが一般的です。通常、小さい傷から侵入して感染します。そのため、銭湯や温泉施設・プール・事務などの公共施設で感染をすることもあります。また、鮮魚や生肉の処理をしている方や他の小さな傷を作りやすい職業でもできやすくなります。

ちなみに夏に子供がよくできる「水イボ(伝染性軟属腫)」も広い意味では「ウイルス性疣贅」に入ります。水イボについては水いぼ(伝染性軟属腫)について【原因・治療・日常生活やプール】も参照してください。

(参照:日本皮膚科学会「イボ(ウイルス性疣贅)には、どんな種類がありますか?」)

イボ(尋常性疣贅)の治療で液体窒素は有効?

イボに対する液体窒素による治療とは、-196℃の液体窒素をイボとその周りに、綿棒やスプレーを当てることで、イボを凍らせる方法です。実際、液体窒素は有効かというと・・・イボの治療としてはトップクラスに有効です。

液体窒素は日本皮膚科学会の「尋常性疣贅診療ガイドライン」でも認められており、Grade A(行うよう強く勧められる)としています。

イボがなぜ液体窒素で治るのでしょうか。完全なメカニズムはわかっていませんが、主に2つの理由が考えられています。

- ヒトパピローマウイルスに感染した表皮細胞が、冷凍により単純にダメージをうけて脱落するから

- 凍結による刺激が、周りの細胞の免疫を活性化させて、局所的な炎症や免疫を誘発させてイボを治す方向に働くから

このように、液体窒素では単純にイボを凍らせてウイルスにダメージを与えるだけでなく、免疫を介してウイルスをたたこうと働きかける目的もあるのですね。1週間から2週間くらいは免疫誘導は続きますが、1か月以上たつとその効果も薄れてきてしまいます。

そのため、あまり長い期間をあけずに液体窒素の治療を続けたほうが、結果的に短い回数ですみます。

なので、ガイドライン上では「イボの周囲を含めて凍結を3回繰り返すのを1~2週間ごとに行うこと」が推奨されていますので、当院でもガイドラインに沿って治療しております。もちろん長くするほど液体窒素がイボに浸透し、効果が強くなります。

ただし-196℃の液体窒素を患部に直接つけるのですから、当然痛みを伴います。また、痛みの感じ方も人によって大きく異なります。そのため、個人個人のコミュニケーションがとても大切です。当院では、患者さんの反応や生活状況を考えながら「耐えられるギリギリのレベル」まで行います。

もし「あんまり痛みを感じなかった」と感じた方や、逆に「痛みがきつかった」と感じた方は遠慮なく言っていたますと嬉しいです。適宜調節させていただきます。

イボが液体窒素で治るのは何回が目安?

しばしば「あと何回くらいで液体窒素でイボが取れますか?」と質問を受けることがあります。

特にお子さんの治療をされている方では、外来に通院しないといけないし、痛みを伴うので、なるべく少ない回数で効率よくとりたいという気持ち、よくわかります。

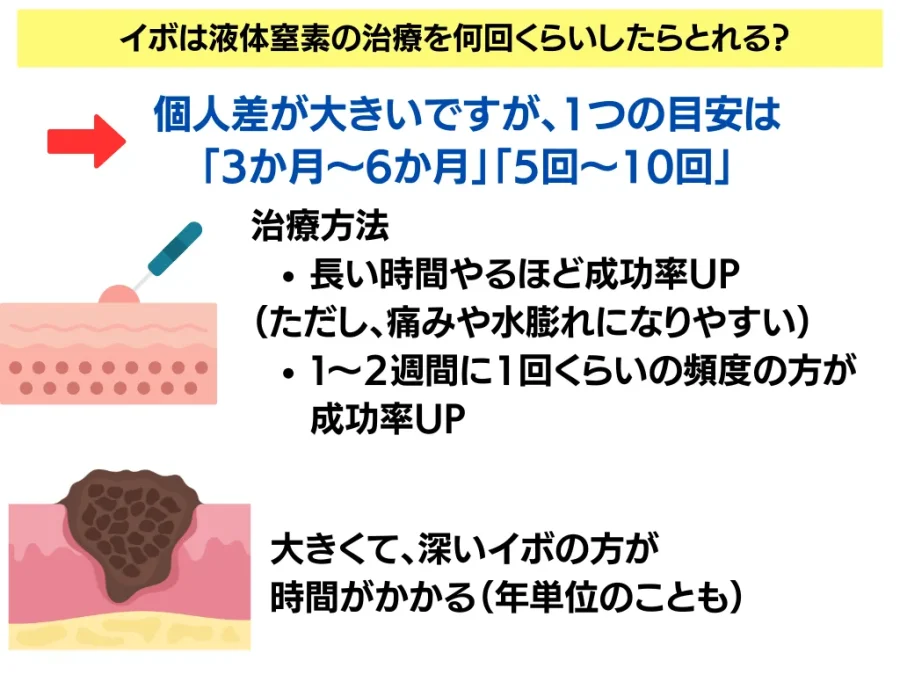

結論からいうと、イボがなくなるまでの期間は「3~6か月くらい」、回数でいうと「5~10回くらい」が1つの目安です。小さいイボだと、比較的早くなくなりますね。

例えば、イボを液体窒素で治療した論文によると、通常の液体窒素法で行った場合、5回行って39%の方がイボを消失しています。

「液体窒素を何秒連続で行うか」も非常に重要で、同論文で10秒間連続で行った場合はより消失率が高くなり、5回で64%の人がイボを消失させています。しかし、液体窒素により正常な皮膚にもダメージがでてしまい、従来の方法よりも約20%多く、水ぶくれや痛みなどのデメリットを感じていました。

また「液体窒素がどれくらいの頻度で行えるか」も非常に大切。2020年の液体窒素の頻度に言及した論文によると、「1回20秒間、1か月おきに液体窒素で治療したグループ」と「1回10秒間、2週間おきに液体窒素で治療したグループ」では、「2週間おきに治療したグループ」のほうが、9~12か月後の治癒率が高いことが言われています。(2週間おきは77.8%、1か月おきは54.3%)

もちろんイボの場所や深さによっても回数は異なります。イボが角質の奥深くにある場合やイボ自体が大きい場合は、非常に時間がかかっていまします。このように、「イボが液体窒素により何回でとれるか」という質問は、イボの性質や治療プランによっても大きく異なるのです。そのため、一人ひとりに合わせて「目安」でお伝えするようにしています。

回数に言及している論文では、3か月液体窒素を継続した方の3か月の消失率は52%であったとされています。(詳細はこちら)

また、非常にしつこく再発しやすいのが「イボ(尋常性疣贅)」の特徴なので、拡大鏡でチェックしながら再発していないか確認するようにしています。

(参照:日本皮膚科学会「尋常性疣贅診療ガイドライン 2019」)

(参照:Comparison of the Efficacy and Safety of Two Cryotherapy Protocols in the Treatment of Common Viral Warts: A Prospective Observational Study)

(参照:Cryotherapy of viral warts: a sustained 10-s freeze Is more effective than the traditional method)

イボ(尋常性疣贅)の他の治療法は?

では、イボ(尋常性疣贅)の他の治療法はあるのでしょうか。実は様々な治療が検討されています。

① サリチル酸の塗り薬や貼り薬(保険適応)

サリチル酸というのは簡単にいうと「皮膚を柔らかくしてはがす薬」です。イボの部分が柔らかくなり取れやすくなります。しかし、通常の皮膚につくと、その皮膚をはがす作用により過敏症状や皮膚症状がでることもあります。

有効性としては、液体窒素より劣りますし非常に限定的です。液体窒素・サリチル酸・無治療で比較した試験では13週時点で液体窒素が49%に対して、サリチル酸19%・無治療で8%という結果でした

そのため、ガイドライン上ではgrade A(行うように強く勧められる)に推奨されていますが、状況や周囲の皮膚症状に合わせて行うようにしています。

② ヨクイニンエキス内服(保険適応)

ヨクイニンとは、ハト麦の種革を除いた成熟種子を乾燥した生薬です。アジア諸国で使われ、日本では保険適応となっています。推奨度もgrade B(行うように勧められる)としています。

副作用としては胃のむかつきや下痢くらいで非常に軽度であり、局所治療を行いながら補助的に使う分にはオススメできます。ただし、あくまで「補助的である」点と「飲み続けなければ効果がない」ので、ご注意ください。

③ 電気凝固(保険適応・当院では行っていません)

局所麻酔下でイボを文字通り切除する方法です。ガイドラインでは「標準治療で効果がない場合の治療選択肢として考慮する」としてgradeB(行うよう勧められる)に該当します。治癒率はサリチル酸ワセリンよりも有効とする論文があります。(詳細はこちら)

局所麻酔を事前に行って施術しますが、痛みを伴うことや施術後にアトが残りやすいのがデメリットになります。

④ レーザー照射(保険適応外)

レーザーという特定の波長の光を増幅したものを照射することで、イボにダメージを与える方法です。ガイドラインとしては gradeB(行うよう勧められる)に該当します 。

炭酸ガスレーザーやYAGレーザー・PDLレーザーなどがあり、イボの特性に合わせて使い分けられます。有効率としては、液体窒素と同等レベルといえるため、液体窒素が無効な場合に治療の選択肢としてあげられます。

保険適応外であり、高額になりやすいことなどがデメリットで当院では行っていません。

⑤ そのほか

他にも接触免疫療法やビタミンDの外用療法・ブレオマイシン局注療法・レチノイド内服・外用療法などなど、非常に多くの治療法が模索されています。

(参照:日本皮膚科学会「尋常性疣贅診療ガイドライン 2019」)

イボの原因や治療方法のまとめ

他の治療法も見て考えると、ガイドライン通り「イボの治療は液体窒素が一番効果的で安全性も高い」とはいえます。やはり液体窒素がイボ治療の基本ですね。ただし

- イボの種類や大きさによって長くかかる可能性があること

- 痛みを伴う治療であり、液体窒素の強さに個人差がでてくること

には注意が必要です。継続した通院が必要なので、信頼のおけるクリニックに行くことが大切ですね。イボの種類や痛みの感じ方も人によって大きく異なりますので、治療方法についても気軽に相談してください。

【この記事を書いた人】

一之江駅前ひまわり医院院長の伊藤大介と申します。プロフィールはこちらを参照してください。

この記事へのコメントはありません。