- 立ちあがるときにふらつくことが多い

- お風呂から出るときやトイレで「ふらっ」とくる

- ひげ剃りをした時や飲み込む動作などで目の前が暗くなる

などの症状でお困りなことはありませんか?何回も立ちくらみがあると、かなり日常生活に支障がでてしまい、電車に乗るのも一苦労の方も経験します。そういった立ちくらみに対してどのように治療してけばよいのでしょうか。今回は、立ちくらみについて

- 立ちくらみの原因

- 立ちくらみがひどい時の対処法

- 立ちくらみは何科にいくべきか

- 立ちくらみの予防法

も踏まえてわかりやすく解説していきます。

Table of Contents

立ちくらみとは?

立ちくらみというのは「俗称」であり、医学用語ではありません。あえて代替え用語でいうなら「前失神(Presyncope)と言います。失神になりそうな状況ですね。

そもそも失神とは「一時的に意識が飛んで姿勢が保てなくなり、その後自然に意識がもどってくる状態」をさします。よく「失神だから、脳のどこかに異常がおこっているのでは?」と考えがちですが、多くの場合そうではありません。

確かに、ずっと意識がない状態なら「意識障害」なので脳の疾患を中心に考えます。しかし、一時的に意識がない「失神」の場合は、むしろ心臓や循環器の血流異常や自律神経の乱れで脳の血流が途絶えたときに生じますので、循環器疾患を中心に考えるのです。

失神の原因を大まかに分けると

- 神経調節性失神

- 起立性低血圧

- 心原性失神

- そのほかの原因を背景とした失神

の4つに分かれます。このうち頻度が多いものは神経調節性失神や起立性低血圧ですが、最も注意しないといけない失神は心原性失神(心臓の疾患や不整脈などで生じる失神)です。

なので、クリニックの診療ではいかに「危ない失神」でないかを見極めて精査できる病院に紹介し、頻度の多い神経調節性失神や起立性低血圧を治していくかが大切になります。

それでは立ちくらみの原因について、もう少し詳しく見ていくことにしましょう。

立ちくらみの原因❶:神経調節性失神(反射性失神)

神経調節性失神とは文字通り「自律神経の乱れで、脳への血流を調節する神経がうまくはたらかなくなってしまうことで生じる失神」のことです。

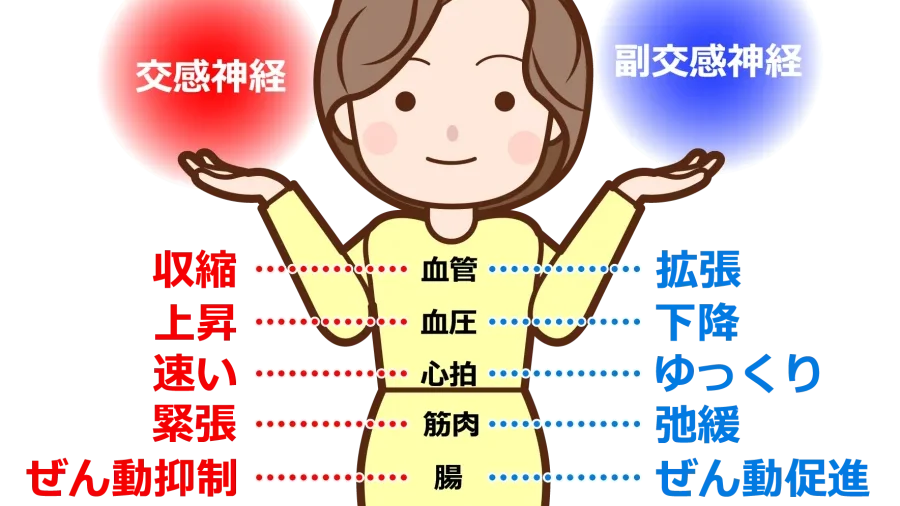

自律神経には交感神経と副交感神経の2種類があります。

交感神経とは緊張した時に働く神経。血圧をあげたり、心拍数を上げる働きがあります。副交感神経は逆にリラックスした時に働き、血圧をさげ、消化管の働きを活発にします。

普段の日常生活では2つの神経が状況に合わせてうまく調節されていますが、神経調節性失神ではそのバランスが悪くなり脳の血流が途絶える結果、「立ちくらみ」に至ります。

実際には血管迷走神経性失神や状況失神・頸動脈洞失神といったさまざまな病態を含んだ概念になっており、それぞれの特徴は以下の通りです。

① 血管迷走神経性失神

血管迷走神経性失神とは圧受容体と自律神経の働きがうまくいかなくなった失神のこと。その特徴としては以下があげられます。

- 日中や午前中に発生することが多い

- 長時間の立位や不眠・疲労・精神的ストレスで誘発されやすい

- 人混みや閉鎖空間などの環境要因でも誘発される

- 発作の直前に頭の重い感じや頭痛・腹痛・吐き気・「目の前が暗くなる」といった前兆がある

② 状況失神

状況失神とは「ある特定の状況や日常動作で誘発される失神」のことです。その特徴は以下の通りです。

- 排尿失神:排尿する時に誘発される失神のこと。立位で排尿する男性に多く、中高年に比較的多いが20代から発症。飲酒や利尿薬の服用が誘因になる。発症のほとんどが夜間から明け方(91%)。

- 排便失神:比較的高齢(50-70代)の女性に好発。切迫した排便や腹痛などの症状を伴うことが多い。

- 嚥下性失神(比較的まれ):40-70代の中高年に多く、炭酸飲料や水を飲みこむときに誘発される。食道疾患の合併が多く(42%)、心筋梗塞をした後に起こりやすいのが特徴

- 咳嗽失神: せき込むときに誘発される失神のこと。太っている方やがっちりした体格の中年の男性に多い。喫煙者や飲酒している方にも多いのが特徴。

③ 頸動脈洞症候群

頸動脈洞症候群は中高年の方の原因不明の失神として、時々認められるので重要な疾患になります。

- ネクタイなど首を絞めるような動作

- 着替えや運転などの頸を伸ばしたり曲げる動作

- ヒゲをそるなどの首の刺激が起こる動作

などで誘発されるのが特徴です。男性に多く、心臓の疾患や高血圧を合併することがあります。

立ちくらみの原因❷:起立性低血圧

もう1つ立ちくらみの重要な原因として「起立性低血圧」があります。

人は寝ている状態から立つ状態になると、500~800mlの血圧が脚や内臓に移動するため、心臓への血液量が少なくなります。そのため一時的に血圧は下がるのですが、通常の場合、血液の変動に対応する「圧受容器-反射系」が血圧を一定に保とうとします。

起立性低血圧は、この「圧受容器-反射系」がうまく作動せずに起立時に大きく血圧低下を起こし、脳の血流が低下することで失神に至る疾患です。

具体的には、立ち上がるときに自律神経が血管を収縮させて血圧を一定に保つはずですが、この反応が遅れたり不十分になったりすると、血圧が下がり、立ちくらみやめまい、失神などの症状を引き起こしやすいというわけですね。(起立性低血圧は非常に多い疾患なので、概念として確立されていますが「神経調節性失神の一部」でもあります。)

起立性低血圧の特徴としては以下があげられます。

- 朝起床時・食後・運動後にしばしば悪化する(食後に悪化する失神は高齢者に多い)

- 起立後3分~5分以内に、収縮期血圧が20mmHg以上/拡張期血圧10mmHg以上低下する

- もしくは起立後3分~5分以内に収縮期血圧が90mmHg未満になる

- 体位性頻脈症候群(POTS):仰向けから立ちあがった時に心拍数が120/分以上となるか、30/分以上増加する

起立性低血圧の最も一般的な原因としては、

- ビタミンやミネラルによる不足

- 貧血

- 薬物の使用(特にナトリウムの排泄を促す利尿薬など)

- 長期の臥床、加齢に伴う血圧調節の変化

- 自律神経機能障害

などがあります。また、食後の起立性低血圧もよくみられ、これは炭水化物を多く含む食事を多くとると、インスリン反応と消化管での血液貯留が生じ、食事から立ち上がるとふらついたりすることがあります。

立ちくらみの原因❸:全身性疾患や脳疾患など

たちくらみは多くの場合は「起立性低血圧」「不整脈」などの循環器疾患や自律神経の乱れで起こりますが、背景として例えば次のような全身性疾患・脳疾患が隠れていることがあります。

- 脱水:体内の水分が不足すると血液の流れが悪くなり、立ちくらみを引き起こしやすくなります。

- 妊娠:妊娠中、特につわりの時期になると、水分不足などの影響で吐き気とともに立ちくらみになることも多くなります。

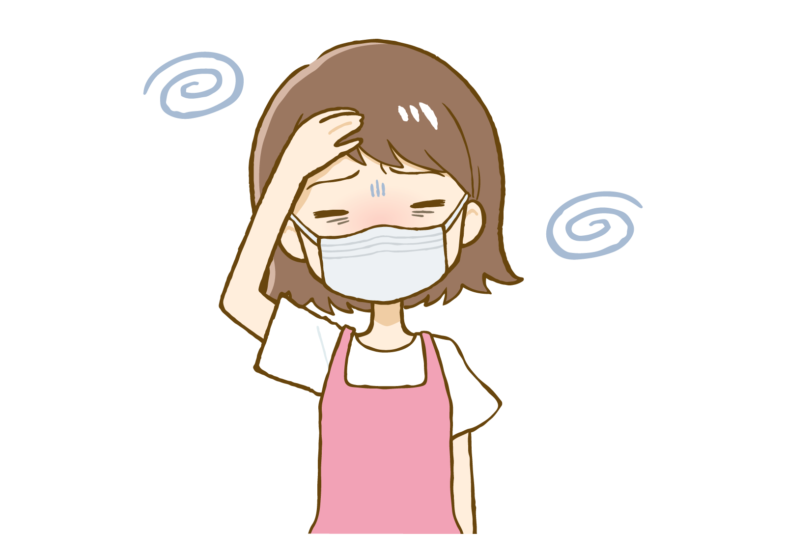

- 熱中症:「熱中症」の初期には、めまい、立ちくらみ、足の筋肉がつる、お腹の筋肉のけいれんなどが起こります。

- 貧血:酸素を運ぶ赤血球が不足すると、脳への酸素供給が不足し、立ちくらみやめまいを引き起こすことがあります。貧血も原因も多岐にわたります。

- 甲状腺機能低下症:甲状腺ホルモンの不足により、体の代謝が低下し、疲労感や立ちくらみを引き起こすことがあります。

- ミネラルやビタミン不足:特にビタミンB12の不足は、赤血球の生成を妨げるとともに神経の障害を来し立ちくらみとして生じやすくなります。またナトリウム(塩分)も循環血液量を保つのに重要です。

- 耳鼻科疾患:耳には「三半規管」といって平衡感覚をつかさどる部分が存在します。その三半規管がさまざまな理由で障害された場合、「めまい」「立ちくらみ」として表現されることがあります。メニエール病やBPPV(良性発作性頭位めまい症)が有名ですね。

- 不整脈:発作性心房細動や頻脈などのさまざまな不整脈で立ちくらみが生じることがあります。この場合は、早めに原因精査を進めて循環器専門施設と連携する必要があります。

- 低血糖:低血糖でも一時的に「立ちくらみ」をすることがあります。特に糖尿病でインスリン治療などをされている方は要注意ですね。

- 糖尿病神経障害:糖尿病の合併症で、内臓の働きを調整する自律神経が傷害されると、立ちくらみのほか、胃のもたれ、便秘、下痢などが現れることがあります。

- 更年期障害:女性ホルモンのエストロゲンは血圧にも大きく関わるホルモン。イライラやホットフラッシュの他にも、睡眠障害や立ちくらみとして表れやすくなります。

- 一過性脳虚血発作(脳梗塞の初期):一時的に言語障害や半身の感覚マヒ、顔面マヒなどがあれば積極的に疑います

- 薬物性失神:利尿薬やα遮断薬、抗うつ薬、神経を調節する薬などが誘発することがあります

- パーキンソン病:安静のときにも手が震えたり、動作がぎこちなくなったりします。

- 精神疾患:うつ病を中心としたさまざまな精神疾患では、自律神経の乱れから腹痛・下痢・頭痛・動悸・吐き気・めまいなどの自律神経症状を伴う人がいます。

このように「自分は自律神経のバランスの調子が悪いだけだ」と思っていても、背景には実にたくさん疾患が隠れている場合があります。そして、背景疾患を治さないといつまでも繰り返してしまいがちになります。

特に立ちくらみ繰り返している方は、まずは医療機関に相談して背景となる原因疾患がないか診てもらうことが大切です。

熱中症・貧血・甲状腺機能低下症については、こちらも併せて参考にしてみてください。

立ちくらみがひどい時の対処法は?

では、いざ「立ちくらみ」がひどくなったら、どんな対処をすればよいのでしょうか。立ちくらみに対する正しい応急処置として、以下を検討してみましょう。

① まずは何よりも安静

もっとも大切なのは「安静」にすること。特に意識が失ってしまうことなども想定して、周りにものがない環境が望ましいですね。吐き気などがなければ寝るのがベストですが、せめて座るようにしましょう。

意識レベルにもよりますが、場合によっては「回復体位」といって、横向きに安静に保てる姿勢の方がよいかもしれませんね。

② 重症度を確認する

実際に言葉はしゃべれていますか?場所や名前はわかりますか?手や足は正常に動かせますか?むしろ息も絶え絶えで呼吸もできないほどですか?

場面にもよりますが、立ちくらみの「重症度」によっても全く異なります。もちろん上記が問題なく「ちょっとクラクラしただけ」という場合には様子を見ることができますが、不安がある場合なら、大げさでもよいので、誰かの助けをもとめましょう。重症度によっては救急車を読むことも検討してください。(特にご高齢だったり意識レベルが乏しい場合)

③ (軽症で口から水分が飲めるなら)水分摂取を少しずつとる

軽症である場合、多くのケースは脳からの一時的な循環血液量の不足である「起立性低血圧」や自律神経の乱れである「神経調節性失神」が多いでしょう。これらを改善する意味でも水分は少しずつとるようにしましょう。

できれば普通の水分というよりはミネラル分を含んだ「OS-1®」や経口補水液などを活用するとよいですね。多くの場合、立ちくらみの時は消化管の運動も鈍くなっていますので、ごく少量から少しずつ回数をわけて飲むようにしてください。

④ 立ちくらみの原因を医療機関に相談する

上記のように、多くの原因によって立ちくらみが生じることがあります。もちろん「徹夜していた」などの過度な肉体・精神ストレスも立ちくらみになり、その場合は生活習慣の改善が望まれるでしょう。

しかし中には普段飲んでいる薬や他の疾患により立ちくらみになっていることもあります。特に繰り返している場合は、必ず医療機関に相談してみましょう。

立ちくらみは何科?

立ちくらみは何科に行くべきでしょうか?立ちくらみは幅広い疾患なだけに診療科に悩みますよね。おそらく「何を調べたいか」によっても大きく変わってくるでしょう。

例えば、次のように考えてみてはいかがでしょうか。

① 「まったく原因が思いつかない」「幅広い疾患から考えてほしい」場合

一般内科やかかりつけの内科がよいと思います。とりあえず迷ったら「内科」でいいのではないでしょうか。幅広い知識から、さまざまな疾患をスクリーニングで考えてくれるでしょう。

また、かかりつけの医師の場合はもとの「あなた」の状態を知っていますから、早く原因にたどり着けるかもしれませんね。そして、適切な科の振り分けも行ってくれるでしょう。

②「不整脈がある」「明らかに起立性低血圧だと感じる」といった場合

基本的には循環器内科の範疇になります。低血圧を治す薬は血圧そのものに関与する薬であることが多いからです。不整脈についてもホルター心電図や心エコーなど、基礎疾患などに合わせて循環器を中心に詳しく見てもらえるでしょう。

③ 「もともと甲状腺疾患がある」「他の症状(だるさ・脱毛など)がある」といった場合

内分泌内科になります。内分泌検査は一般内科もできるので、診断がついていなければ内分泌内科に直接いかなくてもよさそうですね。

④ 「グルグル回るようなめまいがある」「耳の聞こえが悪い」といった場合

耳鼻科の範疇になることが多いです。特に耳に関する検査は耳鼻科でしか行うことができません。耳鳴りなどの症状が伴う場合も耳鼻科にみてもらうようにしましょう。

⑤ 「立ちくらみ以外の神経症状がある(マヒや感覚障害など)」「立ちくらみの時に数分間、意識障害があった」といった場合

なるべく早くに脳神経内科(外科)にいった方がよいでしょう。特に今も神経症状が残っているようなら、すぐにでも神経内科で受診して詳しい検査をしてもらいましょう。

このように、他の症状によって「立ちくらみでかかる診療科」は異なりますが、迷ったら内科にまず受診しましょう。

立ちくらみに対する治療は?

今まで述べた通り、立ちくらみは本当に多岐にわたる疾患を考える病気です。そのため、立ちくらみに対して検査も行いますし、治療法も病気によって大きく異なります。

ここでは一番よくある「神経調節性失神」と「起立性低血圧」について説明します。

神経調節性失神や起立性低血圧の治療のポイントは後述する「日常生活の見直し」と「薬物治療」に分かれますね。(日常生活は後述します)

薬物治療は、

- 自律神経を整える薬

- 漢方薬

- 脳の血流をあげる薬

- 神経の調節を行う薬

- 血圧を直接あげる薬

まで非常に様々です。前述の通り「神経による失神」といっても幅広くあることがわかるでしょう。そのため、病態に合わせて薬物を適宜組み合わせながら使っていきます。

また、神経調節性失神・起立性低血圧と貧血やミネラル不足などの背景疾患が加わっていることもありますので、適宜処方として加えて一緒に治療するようにしています。

薬物の反応も個人差が大きいですが、しっかり病態とマッチしていれば比較的早く症状が改善されることが多いです。ただし、減薬したり薬を中断したりすると症状が再燃しやすいので、生活習慣を改善しながらゆっくりと減薬をすすめていきます。

個々の病態によりますので、ぜひご相談いただけますと幸いです。

神経調節性失神や起立性低血圧の予防や治し方は?

いずれの場合でも最も大切なのは日常生活の動作の改善です。日常生活では以下の点に気をつけると予防に効果があります。(失神の診断・治療ガイドラインより)

① 神経調節性失神の場合

- 前兆が起こりそうになった時に、急激な動作を行わず直ちに横になる

- 過度な厚着をしない

- 長時間の立位・不眠・飲酒・塩分制限・脱水などの誘因を避ける(特にお風呂あがり)

- 人込みや精神的ストレスのかかるような場所に行かない

- 弾性ストッキングを着用する

- 誘因となる薬剤の中止をかかりつけ医と相談する:α遮断薬・硝酸薬・利尿薬など

また「起立調節訓練法」といって、両足を壁の前方15~20cmに出し、おしりと背中・頭部で後ろの壁に寄りかかる姿勢を30分。これを1日に1~2回毎日繰り返すことで改善するという報告があります。(下半身は動かさないことに注意)

② 起立性低血圧の場合

一部神経調節性失神とオーバーラップしていますが、次の生活習慣が有効とされています。

- 急激に立ち上がらない

- 脱水や食べ過ぎ・飲酒などの誘因を控える

- 高温環境や熱いお湯に入らない

- 日中に長期に寝ることは避ける

- 誘因となる薬剤の中止をかかりつけ医と相談する:α遮断薬・硝酸薬・利尿薬など

- 高血圧症がなければ水分2~3リットル摂取し、塩分も最低8g/日を目安に摂取する

- 腹帯や弾性ストッキングを使用する

- 上半身を高くして睡眠する(20-30㎝)

当院では患者さんに合わせた投薬を行いながら生活指導を行い、改善を図っていきます。病態も個人差が大きく異なるので、気軽にご相談ください。

また診療の上で最も大切なのは「あぶないタイプの失神」かどうかを見極めることです。場合によっては心疾患や貧血・甲状腺などのホルモン異常などの基礎疾患も背景にないか、詳しく調べさせていただきます。

(参照:Usefulness of Orthostatic Self-Training for the Prevention of Neurocardiogenic Syncope)

(参照:日本神経治療学会「標準的神経治療:自律神経症候に対する治療」)

【この記事を書いた人】

一之江駅前ひまわり医院院長の伊藤大介と申します。プロフィールはこちらを参照してください。

この記事へのコメントはありません。