- 普段から疲れやすい

- 氷が無性に食べたくなる

- 爪が変形したり口角炎になりやすい

- いつも耳鳴りや動悸・息切れがする

こうした日常のささいな不調を、「年のせいだから」「疲れているだけだろう」と見過ごしてはいませんか?

その原因不明の不調、もしかしたら、多くの人が気づかないうち陥っている「鉄分不足」という、体からの重要なサインかもしれません。

一般的に「貧血」という言葉はよく知られていますが、実は血液検査で「異常なし」と言われても、体内では鉄分が枯渇している「かくれ貧血(潜在性鉄欠乏)」という状態が存在します。この見過ごされがちな状態が、私たちの心と体に様々な影響を及ぼしている可能性があるのです。

この記事では、そんな「鉄分不足」について

- そもそも鉄分不足ってどんな状態か

- なぜ鉄分は足りなくなるの?その根本的な原因

- どうして女性や子供に特に多いのか

- 鉄分不足の診断と治療はなにか

も含めて、わかりやすく解説していきます。

鉄分不足とは?

「貧血ではないから大丈夫」なんて思っていませんか?実は、血液検査で「貧血」と診断されるずっと前から、私たちの体の中では静かな鉄分不足が始まっていることがあるんです。

例えば、突然わたしたちは「鉄分不足による貧血(鉄欠乏性貧血)」になるわけではありません。鉄分不足は、多くの場合、以下の3つの段階を経てゆっくりと進行していきます。

① 第1段階:貯蔵鉄が減少する

私たちの体は、いざという時のために肝臓などに鉄を「貯金」しています。需要が供給を上回ると、まずこの貯蔵鉄が使われ始めます。この時点ではヘモグロビン値は正常なので貧血とは診断されませんが、貯蔵鉄の指標である血清フェリチン値は徐々に低下していきます。自覚症状はほとんどありませんが、鉄分不足はこの時から始まっています。

② 第2段階:鉄欠乏に反応して赤血球が生産されなくなる

貯蔵鉄が底をつくと、血液の主成分である赤血球を作るための鉄が不足し始めます。まだ貧血には至りませんが、赤血球の生産効率が落ちてくる段階です。

➂ 第3段階:鉄欠乏性貧血におちいる

鉄の供給不足がさらに続くと、ついにヘモグロビンの合成が著しく妨げられ、血液中のヘモグロビン濃度が基準値を下回ります。これが一般的に知られる「鉄欠乏性貧血」です。ここまでくると、酸素を運ぶ能力が低下し、全身に様々な症状が現れ始めます。

特に注意したいのが、貧血には至っていないものの、体内の貯蔵鉄が枯渇している「かくれ貧血」とも呼ばれる「潜在性鉄欠乏」の状態です。

日本鉄バイオサイエンス学会の指針によれば、ヘモグロビン値が正常(例:成人女性で 12g/dL 以上)でも、血清フェリチン値が 12ng/mL 未満の場合にこの状態と診断されます。この段階でも、後述する特有の症状が現れることがあり、鉄欠乏性貧血への移行前段階として非常に重要。

実際、2003年の国民栄養調査による「年代別鉄飽和度と摂取量」によると、

- 成人男性:潜在的鉄欠乏 4.2%、鉄欠乏性貧血 0%

- 月経のある成人女性:潜在的鉄欠乏 36.2%、鉄欠乏性貧血 11.9%

- 閉経後の成人女性:潜在的鉄欠乏 8.5%、鉄欠乏性貧血 2.8%

となっており、いかに鉄分不足や鉄欠乏性貧血が多いことがわかるでしょう。

(参照:鉄代謝と鉄欠乏性貧血―最近の知見―日本内科学会雑誌 104 巻 7 号)

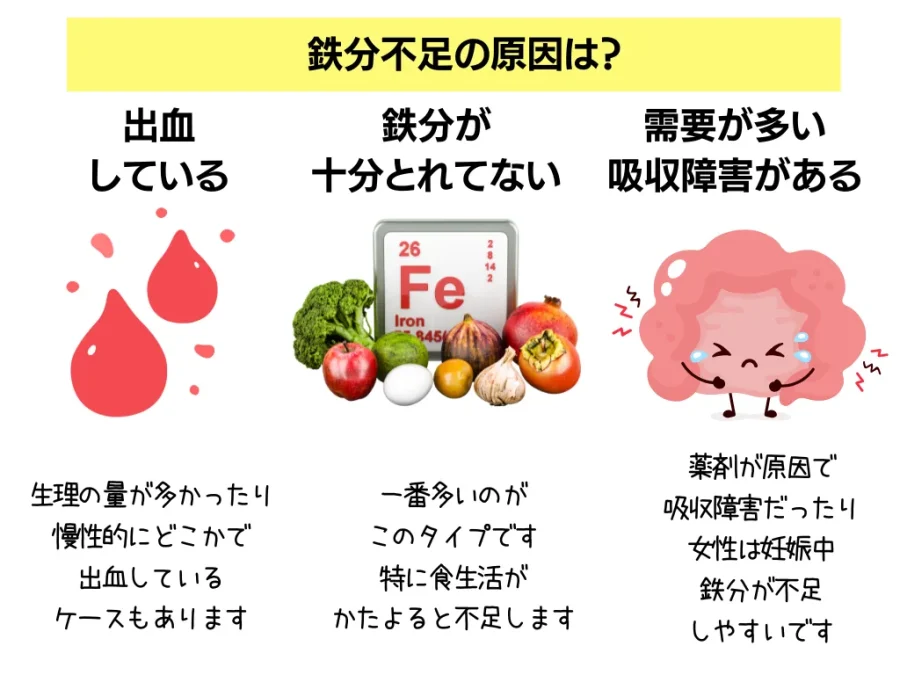

鉄分不足や鉄欠乏性貧血の原因は?

鉄分不足は、単に「鉄分が足りない食事をしているから」というだけではありません。多くの場合、複数の要因が複雑に絡み合っています。その原因は、大きく「出ていく量が多い」「必要量が増える」「入ってくる量が少ない」の3つのパターンに分けられます。

① 鉄の喪失:出血によって鉄が失われる

成人における鉄分不足の最も一般的な原因は、慢性的な出血です。

- 月経:閉経前の女性における最大の原因です。毎月の月経により、1日あたり平均0.5mgもの鉄が失われているといわれています。子宮筋腫などがあると月経量が増え、さらに深刻になることがあります。

- 消化管からの出血:成人男性や閉経後の女性で最も注意すべき原因です。胃潰瘍や大腸がんなど、消化管のどこかからごく微量の出血が持続することで、気づかないうちに鉄が枯渇していきます。

② 鉄需要の増大:体が多くの鉄を必要としている

特定のライフステージでは、体の鉄需要が通常よりも大幅に増加します。

- 妊娠・授乳期:お腹の赤ちゃんの発育や胎盤の形成、そして産後の母乳のために、お母さんの体は大量の鉄を必要とします。

- 成長期(乳幼児・思春期):体が急激に大きくなる時期は、血液量や筋肉量を増やすために鉄の需要が供給を上回りがちになります。

まれですが、遺伝的な素因よる鉄欠乏性貧血も知られています。膜型セリンプロテアーゼをコードする TMPRSS6 遺伝子の変異では、先天的に鉄剤を内服しても鉄欠乏性貧血になってしまうのです。しかし、きわめてまれです。

③ 鉄供給の低下:摂取不足と吸収障害

食事からの鉄が不足していたり、食べてもうまく吸収できなかったりするケースです。

- 摂取不足:偏食や極端なダイエットで、レバーや赤身肉といった鉄分豊富な食品の摂取が少ないと、鉄の供給が不足します。

- 吸収障害:鉄は主に胃酸の助けを借りて吸収されます。そのため、胃の切除後や、加齢、ピロリ菌感染などで胃酸の分泌が低下すると、鉄の吸収効率が悪くなってしまいます。

他に気を付けなければならないのは「内服薬」です。一部の薬物は、鉄分の吸収を妨げる作用があります。例えば、一番有名なのはお茶にも含まれている「タンニン」ですね。下痢止めである「タンニン酸アルブミン」にも含まれています。他には、カルシウム・制酸薬・テトラサイクリンなどの抗生剤・ぬかなどに含まれるシュウ酸塩などが鉄の吸収をさまたげます。

④ 【特殊なケース】アスリートやストレスも原因に?

上記に加えて、激しいトレーニングを行うアスリートでは、体内の慢性的な炎症が鉄の吸収や利用を妨げる「機能的鉄欠乏」という状態に陥ることがあります。また、近年の研究では、慢性的なストレスが鉄代謝に影響を与え、鉄分不足の一因となる可能性も示唆されています。

このように、鉄分不足の背景には様々な原因が隠れています。だからこそ、鉄分を補うだけでなく、「なぜ鉄分が足りなくなったのか?」という根本原因を探ることが非常に重要なのです。

鉄分不足や鉄欠乏性貧血の症状は?

では、鉄分不足や鉄欠乏性貧血の貧血にはどんな症状があるのでしょうか?実は、鉄分不足の症状は驚くべきほど多岐にわたります。

症状は大きく分けて、貧血による全身症状と、鉄そのものが持つ重要な働きが損なわれることによる組織鉄欠乏症状の2種類があります。

① 体の酸素不足が引き起こす「貧血のサイン」

これらは、血液の酸素運搬能力が低下することで起こる、いわば古典的な貧血症状です。

- 倦怠感・疲れやすさ:最も一般的ですが、見過ごされやすい症状です。筋肉や臓器が酸素不足になり、少し動いただけでも強い疲労を感じます。

- 動悸・息切れ:心臓は酸素不足を補おうと心拍数を上げ(動悸)、肺はより多くの酸素を取り込もうとして呼吸が速くなります(息切れ)。特に階段の上り下りなどで顕著になります。

- 顔色が悪くなる:生命維持に重要な臓器へ血液を優先的に送るため、皮膚や粘膜の血流が減り、顔色が悪く見えたり、まぶたの裏が白っぽくなったりします。

- 眠気や集中力・記憶力の低下:脳に十分な酸素が届かず、眠気や思考力や集中力・記憶力が低下します。

② 貧血じゃなくても起こりやすい「鉄そのものが足りないサイン」

これらは、ヘモグロビン値が正常な「潜在性鉄欠乏」の段階でも現れることがある、鉄分不足に特徴的なサインです。

- 氷が無性に食べたくなる(氷食症):栄養のないものを食べたくなる「異食症」の一種で、鉄分不足の非常に特徴的な症状です。ある研究では、鉄欠乏性貧血の思春期患者の約8割に異食症がみられ、その多くが氷食症だったと報告されています。

- 爪の異常(スプーン爪):爪がもろく、割れやすくなります。進行すると、爪の中央がスプーンのようにへこんでしまうこともあります。

- 抜け毛の増加:髪の毛を作る毛母細胞の増殖には多くの鉄が必要なため、鉄が不足すると髪の成長が妨げられ、抜け毛が増えることがあります。

- 脚がむずむずする(レストレスレッグス症候群):特に夜間、脚に不快な感覚が生じ、じっとしていられなくなる症状です。血清フェリチン値の低下と強い関連があることが知られています。

- 気分の落ち込み・集中力の低下:鉄は脳内でセロトニンやドーパミンといった神経伝達物質を作るのに不可欠です。不足すると、うつ気分や不安、パニック症状、集中力の低下などを引き起こす可能性があります。高齢者では、物忘れや認知機能低下の原因となることも指摘されています。

- 味覚障害: 舌がヒリヒリするような感覚になることがあります

- 月経異常:鉄分不足が原因で、生理不順が起こることがあります。

代表的なものでもこれだけあり、鉄分はあらゆる病気につながっていくのがわかりますね。

(参照:National Library of Medicine「Iron Deficiency Anemia」)

なぜ?女性と子供に鉄分不足が多い理由

鉄分不足は誰にでも起こりうりますが、特に女性と子供は、その生理的な特性から生涯を通じて鉄分不足に陥りやすい「ハイリスク群」といえます。これには、それぞれのライフステージに特有の、避けられない理由があります。

① 女性は月経・妊娠・出産という「鉄を失う」ライフサイクルがある

女性の体は、思春期から閉経まで、常に鉄が失われやすい状況にあります。実際、日本人女性の鉄欠乏性貧血の割合が8~10%であるのに対し、成人男性は2%以下と報告されており、その差は歴然です。

- 月経による継続的な鉄の喪失 毎月の月経により、鉄は定期的に失われ続けます。これが数十年にわたって蓄積することで、多くの女性が知らず知らずのうちに鉄欠乏の状態に陥っています。

- 妊娠・出産による爆発的な鉄の消費 妊娠は、女性の鉄代謝に最大の負荷をかけるイベントです。お腹の赤ちゃんに鉄を分け与え、自身の血液量も増えるため、鉄の需要は劇的に増加します。さらに、分娩時には出血を伴い、例えば 1,000mLの出血で約500mgもの鉄が一気に失われると推計されています。産後の授乳でも、母乳を通じて赤ちゃんに鉄を供給するため、お母さんの体は常に鉄を必要としています。

このように、女性のライフサイクルは、鉄を失い、消費するイベントの連続であり、鉄分不足が極めて起こりやすい生理的背景があるんです。

②子供は母親からの貯金と急成長で鉄分不足になりやすい

子供の鉄の状態は、お腹の中にいる時から母親の影響を大きく受けます。

- 母親由来の「鉄の貯金」: 赤ちゃんは、生まれる時に母親から鉄の「お土産」をもらってきます。しかし、お母さん自身が妊娠中に鉄分不足だと、赤ちゃんがもらえるお土産も少なくなり、生後早期からの鉄欠乏リスクを背負うことになります。

- 人生最初の成長スパート :生後6ヶ月頃になると、母親からもらった鉄の貯金は底をつきます。しかし、この時期は人生で最も体が急成長する時期であり、鉄の需要は爆発的に増えます。母乳だけでは鉄分が不足するため、鉄分を強化した離乳食を適切に進めないと、簡単に鉄分不足に陥ってしまいます。

- 思春期という第二の危険な時期: 思春期は、身長が急激に伸び、筋肉や血液が増える第二の成長スパート期です。男子は筋肉量の増加、女子はそれに加えて月経の開始という新たな鉄の喪失が始まるため、再び鉄の需要と供給のバランスが崩れやすくなります。

女性と子供の鉄分不足は、単なる個人の栄養問題ではなく、母親から子へ、そして次の世代へと影響を及ぼしかねない、公衆衛生上の重要な課題なのです。

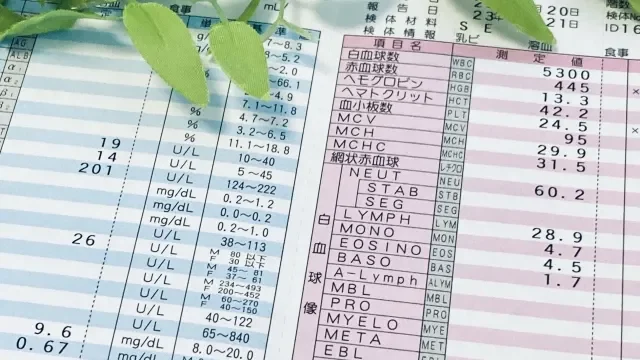

鉄分不足や鉄欠乏性貧血の検査や診断は?

では、実際にどのように鉄分不足や鉄欠乏性貧血と診断していくのでしょう。クリニックでは通常、「問診」「身体所見」「血液検査」を経て診断していきます。

問診では、患者の症状や生活習慣、既往歴などを確認します。特に偏った食事歴や貧血を示唆する症状かは重要なポイントです。

身体所見では、貧血の兆候(顔色、爪、舌など)をチェックします。中でも最も有名な所見は「眼瞼結膜が白くなること」です。ヘモグロビンが少なくなるほど顕著になってきます。他には「青色強膜」といって、白目の部分が青くなるのも特徴の1つですね。

しかし貧血かどうかの正確な診断は、血液検査です。酸素の運搬役である「ヘモグロビン(Hb)値」を見て行われます。日本人のヘモグロビン値が「男性13.0 g/dl,女性12.0 g/dl」より下になると「貧血」と診断されるのが一般的です。

鉄欠乏かどうかは「血清フェリチン値」「血清鉄」「TIBC(総鉄欠乏能)」などで判断します。

このうち鉄の貯蔵タンパク質である「血清フェリチン値」がもっとも鉄欠乏に反応するとされおり、

- 血清フェリチン値 12ng/ml以下: 鉄が強く枯渇している状態

- 血清フェリチン値 12~25 ng/ml:: 鉄は枯渇していないが正常より減少している状態

とされています。前述のとおり、貧血のない鉄欠乏の方は鉄欠乏性貧血の2倍~5倍いるといわれ、貧血でない場合でも症状がでることもあるので、「ヘモグロビンが正常なら問題ない」と考えずに、きちんと検査をすることが大切です。

他、鉄欠乏性貧血の原因に応じて、内視鏡検査・婦人科検査・便潜血検査・尿検査などを行うことがあります。

鉄分不足や鉄欠乏性貧血の治療は?

鉄欠乏性貧血・もしくは高度鉄欠乏と診断されたら治療にうつっていきます。大きく分けて「補充療法」「食事療法」「原因に対する治療」の3つです。順に説明していきます。

① 内服療法や注射による補充療法

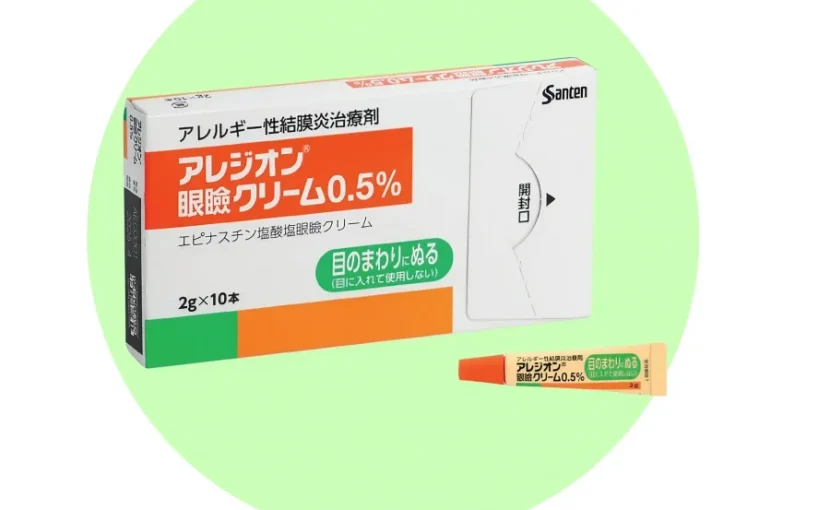

鉄欠乏性貧血の一般的な治療法は、鉄剤を摂取することです。鉄剤は、錠剤、シロップ、またはカプセルの形があり、通常、1日1回から3回服用してもらいます。例えば次のような薬ですね

- フェロミア®(クエン酸第一鉄Na錠)

- フェロ・グラデュメット®

- フェルムカプセル®

- インクレミンシロップ®

経口用の鉄剤は何種類かありますが、人によっては吐き気などの副作用が出ることがあるため、食後に内服したり、量を調節したり、吐き気を抑える薬を併用するなどの工夫が必要なこともしばしばあります。また、鉄剤内服後は便が黒くなるので驚くこともしばしばですが、みなさん黒くなるので大丈夫です。

どうしても内服での補充が難しい場合は、注射で鉄剤を投与すれば効率的ですし副作用も起きません。

通常2~3か月で鉄欠乏が改善されますが、基準値に戻ってから数か月は服用をつづけるほうがよいとされています。

② 食事療法

例えば、偏った食事が原因である場合、補充療法で鉄を補ったとしても食生活を変えなければ再び鉄欠乏になってしまいます。そのため、食事の指導も薬物治療と同じくらい大切です。

通常、18-49歳の健康な方の場合、1日の鉄の食事摂取基準は「男性7.5mg、月経のない女性6.5mg、月経のある女性の場合10.5mg」と言われています。65歳以上の高齢者の場合でも「男性7.0-7.5mg、女性6.0mg」は鉄分の摂取がいわれていますね。

妊娠中はこれに加えて「妊娠初期 2.6mg/日」「妊娠中期 8.0mg/日」「妊娠後期 10.9mg/日」が必要とされています。また授乳中は追加で2.5mg/日必要です。

食品中に含まれている鉄は「ヘム鉄」と「非ヘム鉄」で分かれており、それぞれ特徴が異なります。

- ヘム鉄: 食品に含まれている形で吸収され、非ヘム鉄に比べ吸収率が高いのが特徴です。(10~20%)肉や魚などの動物性食品に含まれています。

- 非ヘム鉄: 体内の酵素の働きを受けて吸収されます。そのままでは吸収率が低い(2~5%)ですが、同時に摂取する栄養素で吸収率が高まるのが特徴です。

吸収率を考えると、ヘム鉄のほうが吸収率が高いですが、他の体への影響を考えるとバランスのよい食事をとる方がよいでしょう。それを踏まえて、鉄分の多い食事は以下の通りです。

また近年、鉄が添加されている食品が増えてきており、欧米で日本よりも鉄摂取が多い理由として鉄が添加されている食品の摂取があげられています。もちろん自然の食事からとったほうが望ましいですが、普段から鉄欠乏が見られる方は予防として検討してもよいでしょう。(WHOの報告による)

ただし、サプリメントを利用する場合は後述する鉄過剰症に注意してください。

③ 原因に対する治療

鉄欠乏性貧血の原因となる病気や状態(出血、消化器官の病気など)がある場合は、それらの治療が必要です。例えば、内科的な出血がある場合、出血の原因を特定し、適切な治療を行います。

場合によっては、婦人科や内視鏡内科と連携することもしばしばです。特に「鉄剤を補充してもなかなか鉄欠乏がよくならない」場合は、何かしらの原因が隠されていますので精査を行っていきます。

「鉄過剰症」に注意してください

鉄過剰症とは、体内に鉄分が過剰に蓄積される状態を指します。鉄分は、赤血球の生成に必要な栄養素ですが、適切な量を超えると、体内で酸化ストレスを引き起こし、細胞や組織に損傷を与えることがあります。例えば、鉄過剰症として以下のようなものがあります。

- 疲労感

- 関節痛

- 肝臓の損傷や肝障害

- 肌の色素沈着(青灰色)

- 腹痛

特に「鉄サプリメントでとればよいのでは?」と考えて普段から過剰に摂取している方は要注意。

必ずサプリメントや薬で鉄を補充する際には、クリニックでモニタリングするようにし、鉄過剰症にならないようにしましょう。そして、鉄過剰症が疑われる場合は医師の診察を受けることが重要です。

あわせてこちらもオススメです

- 片頭痛【症状・診断基準・対処法・薬】について解説

- 立ちくらみやふらつきで多い神経調節性失神・起立性低血圧について【原因・予防・治し方】

- 女性の頻尿に多い過活動膀胱について【症状・検査・治療薬】

- 意外な症状も?亜鉛欠乏(亜鉛不足)について【症状・食べ物・治療】

- 【医師が解説】やる気が出ない時の内科的な病気について

この記事へのコメントはありません。