今年もインフルエンザが大流行していますね。高熱や体の節々が痛む、あの辛い症状を経験された方も多いのではないでしょうか。

さて、みなさんはインフルエンザに「A型」と「B型」があるのを知っていますよね。「今年はA型が流行っているらしい」「B型はA型より症状が軽いって聞くけど本当?」といった会話を耳にすることもあるでしょう。

特にインフルエンザA型は、時に世界的な大流行(パンデミック)を引き起こす原因ともなり、公衆衛生上、非常に重要なウイルスです。しかし、A型とB型が具体的にどう違うのか、A型の特徴は何なのか、正確に知っている方は意外と少ないかもしれません。

そこで今回は、「インフルエンザA型」に焦点をあて、その基本的な特徴から、潜伏期間、主な症状、感染力、そしてB型との決定的な違いまで、わかりやすく解説していきます。

インフルエンザ変異株「サブクレードK」についてはインフルエンザ変異株「サブクレードK」の特徴について【症状・ワクチン】を参照してください。

Table of Contents

インフルエンザA型とは?

インフルエンザ「A型」とは何かを知るには、ウイルスの構造がわからないと理解できません。

インフルエンザウイルスの。ウイルスの遺伝情報は「RNA」という物質がになっていますが、その遺伝情報そのものがA型とB型で大きく変わります。

いわゆる「人種」のようなものですね。東洋人と西洋人で大きく顔つきが違うように、ウイルスも遺伝情報の違いにより大きくことなっているのです。

しかも、インフルエンザA型ウイルスは、その表面に以下の2種類の主要な突起(糖タンパク質)を持っているのが特徴です。

- ヘマグルチニン (HA): ウイルスが私たちの細胞にくっついて、中に侵入するための「手」のような役割をします 。

- ノイラミニダーゼ (NA): 細胞の中で増えたウイルスが、細胞から飛び出して次の細胞へ感染しに行くための「ハサミ」のような役割をします 。

このHAとNAにはたくさんの種類があり、2024年現在でHAはH1からH18まで、NAはN1からN11までが見つかっていますね

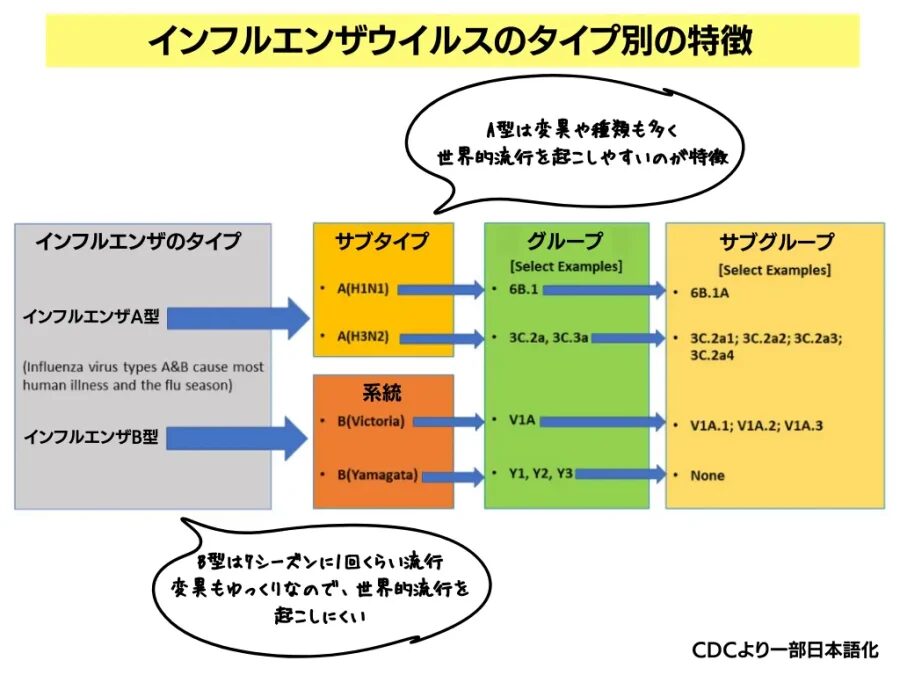

インフルエンザA型は、このHAとNAの組み合わせによって「亜型(サブタイプ)」として分類されます 。例えば、「H1N1」や「H3N2」といった名前を聞いたことがあるかと思いますが、これが亜型を示しています。

この亜型が無数と言えるほどたくさんの種類があり変異を起こしやすいので、免疫が対応しきれなくなり、毎年世界的な流行を起こすのです。

理論上は非常に多くの亜型が存在しうるのですが、現在、ヒトの間で季節性インフルエンザとして主に流行しているのは、A(H1N1) 亜型と A(H3N2) 亜型の2種類です。

一方、B型インフルエンザはB/山形系統と B/ビクトリア系統という2種類の系統にわかれます。遺伝的にはもっと細かい分類がありますが、インフルエンザA型よりも種類が少ないのです。また変異もゆっくりなため、世界的流行が起こりにくいということになります。

インフルエンザA型の潜伏期間は?

では、インフルエンザA型の潜伏期間はどれくらいでしょうか。

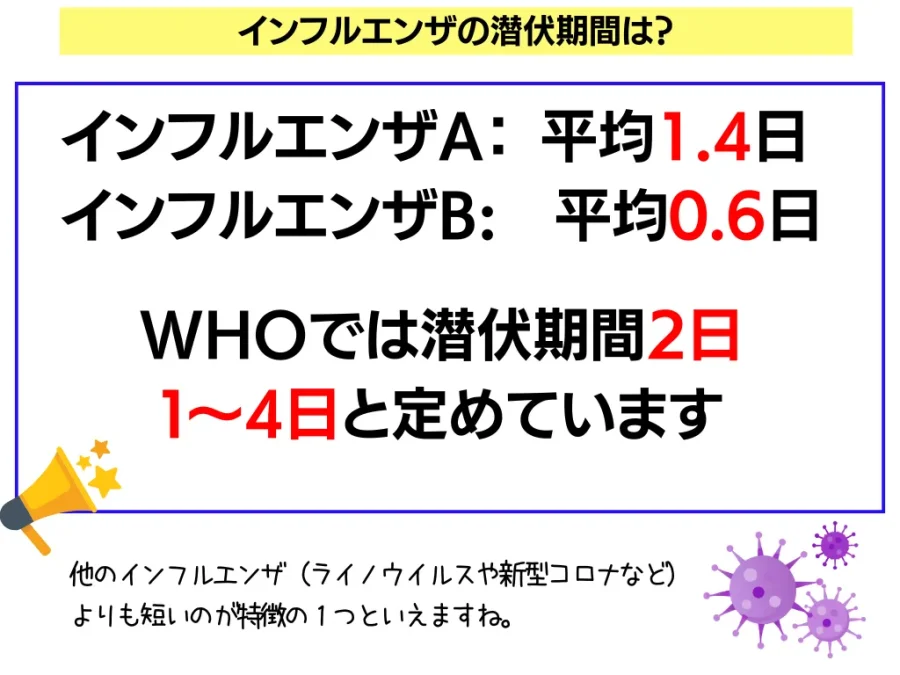

2009年に発表された、ウイルスの潜伏期間に関する38件の論文をまとめた研究によると、インフルエンザは他のウイルス感染症よりも潜伏期間が短いことが言われています。実際には、

- インフルエンザAの潜伏期間:1.4日(95%信頼区間1.3~1.5日)

- インフルエンザBの潜伏期間:0.6日(95%信頼区間0.5~0.6日)

となっていますね。同論文の他のウイルス感染症はライノウイルスで1.9日、RSウイルスで4.4日、新型コロナもオミクロン株で平均3.61 日 (3.55–3.68日)となっているので、インフルエンザは他のウイルス感染症よりも比較的潜伏期間が短いのが特徴ですね。

WHOの発表では、インフルエンザの潜伏期間を約2日、範囲として「1日~4日」として定めています。

一方、インフルエンザB型よりは0.8日ほど長くなっていますので、おととしにインフルエンザB型に罹られている方は、やや潜伏期間は長く感じるかもしれませんね。

いずれにせよ、仮にご家族の方がインフルエンザにかかっていて、1~4日くらい遅れて発熱や関節痛、頭痛、のどの痛みなどの症状が出現された場合、インフルエンザのことも十分考慮して医療機関に受診した方がよいでしょう。

(参照:Estimated epidemiologic parameters and morbidity associated with pandemic H1N1 influenza)

(参照:CDC「Key Facts About Influenz

インフルエンザA型の主な症状は?

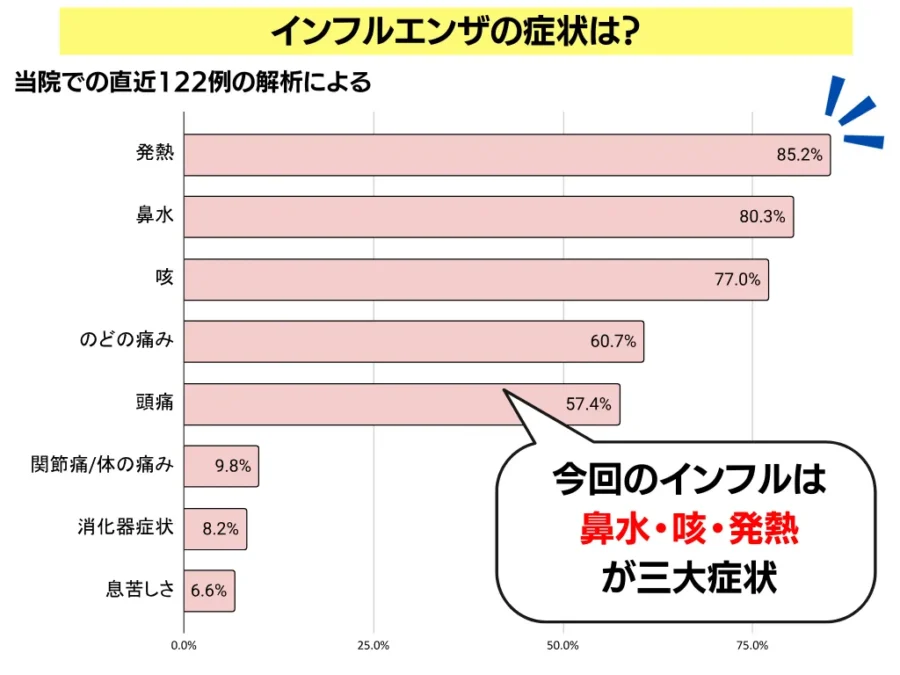

2025年に当院でインフルエンザA型と診断された直近122例を対象にした症状の内訳は次の通りです。

- 38度以上の発熱:85.2%

- 鼻水:80.3%

- 咳:77.0%

- のどの痛み:60.7%

- 頭痛:57.4%

- 関節痛/体の痛み:9.8%

- 消化器症状:8.2%

- 息苦しさ:6.6%

今回のデータで特筆すべきは、「鼻水」の頻度が80.3%と非常に高い点です。一般的にインフルエンザといえば「突然の高熱と強い関節痛」というイメージがありますが、直近の事例では関節痛・体の痛みは9.8%と意外なほど少なく、むしろ鼻水や咳といった一般的な「風邪症状」が強く出る傾向にあります。「関節痛がないからインフルエンザではない」という自己判断は禁物と言えるでしょう。

また、意外にも咳の割合(77%)も喉の痛み(60.7%)以上の高いですね。

一方、当院で「新型コロナ」と診断された直近129例の内訳は、「のどの痛み、発熱、咳」が中心でした。コロナでの鼻水の割合は48.1%にとどまっており、逆にインフルエンザで喉の痛みを訴える率は60.7%にとどまっています。

ここら辺が、インフルエンザとコロナの大きな鑑別点の1つといえますね。また、発熱の割合もインフルエンザで大きくなっており、85.2%の方が38度を超える発熱を伴っています。

とはいえ、実際、発熱と伴わない例もちらほらみかけます。インフルエンザ流行期に上気道症状(特にのど、咳、鼻水、発熱、頭痛)がある場合には、ぜひインフルエンザも念頭に置いて行動していただきたいと思います。

インフルエンザA型の感染力は?

さあ、今大流行中のインフルエンザA型の感染力はどれくらいなのでしょう。まず、インフルエンザは以下の経路を通して、ヒトからヒトへ感染します。

- 飛沫感染:咳やくしゃみによって放出される比較的大きな粒子(10マイクロメートル超)が、近距離(例:1~2m以内)にいる他者の口や鼻、眼の粘膜に直接付着して感染する経路。

- 接触感染:感染者の呼吸器飛沫で汚染された表面(ドアノブ、手すりなど)に触れた手を介して、ウイルスが自身の粘膜(目、鼻、口)に運ばれて感染する経路。

- エアロゾル感染: 呼吸や会話、咳によって放出される微細な粒子が空気中を数分から数時間にわたり浮遊し、それを吸い込むことで下気道(肺)に達して感染する経路。

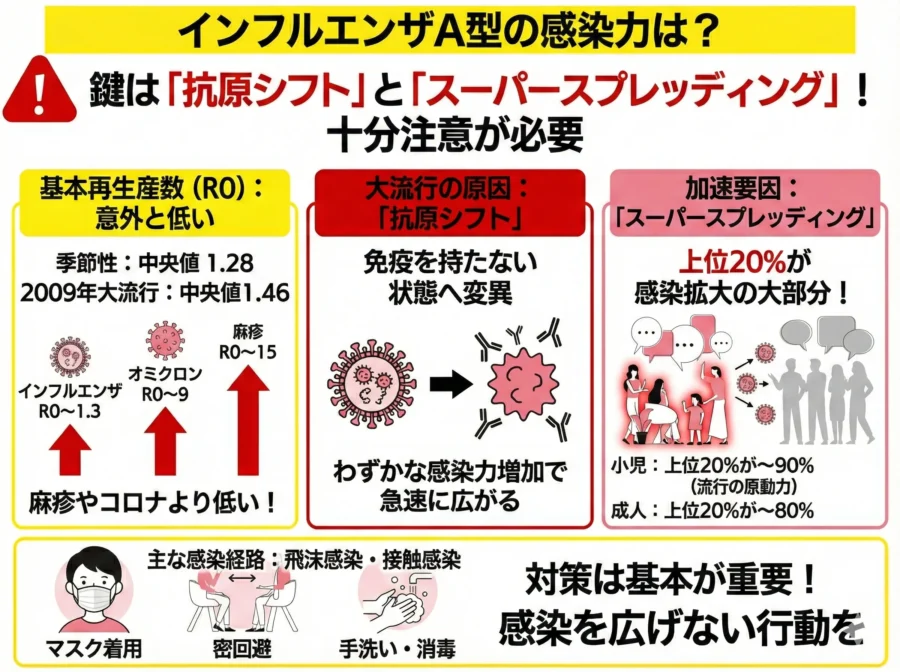

そしてインフルエンザの感染力は「基本再生産数(R0:アール・ノート)」という指標で定量的に示されます。これは、「免疫を全く持たない集団の中で、1人の感染者が平均して何人に病気をうつすか」を示す数値ですね。

過去の調査結果によると、インフルエンザA型のR0は以下の通り推定されています。

- 季節性インフルエンザ(一般的な冬の流行): 中央値 1.28

- 2009年に大流行した場合(H1N1): 中央値は 1.46

ちなみに麻疹(はしか)のR0が 12~18、新型コロナはオミクロン株で8~10程度なので、インフルエンザのR0は意外と低いことがわかりますね。

では、飛沫感染が主でもともとの感染力が低いインフルエンザが、どうしてたびたび大流行してしまうのでしょう。

実は、それはウイルスの感染効率が高いこと(R0が大きいこと)ではなく、「抗原シフト」という現象によって引き起こされます。

「抗原シフト」とは、ウイルスが変異して世界中の誰もそのウイルスに対する免疫をほとんど持っていない状態になってしまっていること。インフルエンザは前述の通り、色んなサブタイプを持っているので、容易に免疫を持っていない状態に変異することができるのですね。

その結果、わずかな感染力の増加であっても、集団全体に急速に広がり、大流行につながるのです。

さらに、加速させているのが「スーパースプレッデイング」という現象。

実は、インフルエンザの感染拡大は、すべての人によって均等に起こっているわけではありません。

データ分析によると、感染性の高い少数の人々が、感染拡大の大部分を担っている可能性が示唆されています。これを「スーパースプレッディング」と呼びます。

- 小児(子ども):感染性の高い上位20%の子どもたちが、その年齢集団全体が持つ総感染力の 89~96%を占めていると推定されています。これは、子ども、特にウイルスを排出する期間が長いことが知られている小児が、インフルエンザ流行の原動力(「感染性の高い核」)となっている可能性を示しています。

- 成人:同様に、感染性の高い上位 20%の大人が、総感染力の78~82%を占めると推定されています。

つまり、個人個人で「感染を拡大させやすい力」が違っていて、その人を中心に一気にひろめてしまうというわけです。

とは言え、一人ひとりができることはとにかく感染を広げないこと。マスクをする。集団でずっと密にならない、風邪症状だと思ったら人にうつさない。こうした基本的な対策が大切だといえるでしょう。

(参照:Routes of influenza transmission)

(参照:Estimates of the reproduction number for seasonal, pandemic, and zoonotic influenza: a systematic review of the literature)

(参照:Heterogeneity in Viral Shedding Among Individuals With Medically Attended Influenza A Virus Infection)

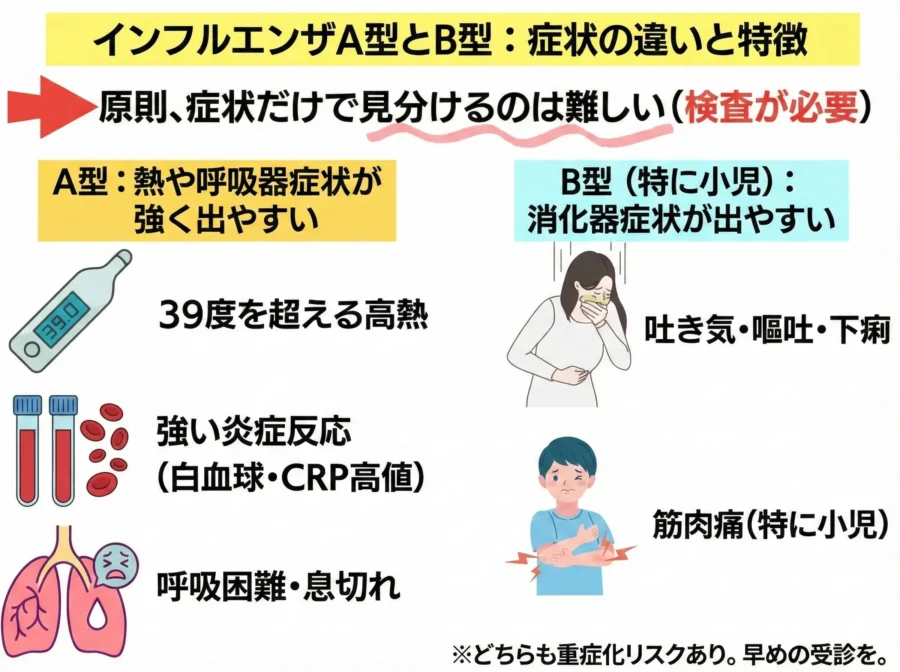

インフルエンザA型とB型ではどう違う?

では、インフルエンザA型はB型とはどのような違いがあるのでしょうか。

2019年にオーストリアの病院で行われた研究(396名の入院患者を対象)によると、インフルエンザA型には、B型と比較して以下のような明確な特徴があることがわかりました 。

- 熱が高くなりやすい: A型の患者さんはB型よりも体温が高く、39℃以上の高熱が出る割合も高かったそうです。

- 炎症反応が強い: 血液検査での白血球数やCRP(炎症の程度を示す数値)が、B型よりも有意に高い結果となりました。

- 息苦しさを感じやすい: A型の患者さんは「呼吸困難(息切れ)」を訴える割合が高く、呼吸器系への負担が大きい傾向が見られました。

また、患者さんの背景として、A型にかかって入院する人は「喫煙者」や「慢性肺疾患(喘息やCOPDなど)」を持っている割合が高かったというデータもあります。

さらに、入院期間についてもA型の方がB型よりも長引く傾向にあり(中央値で8日対7日)、やはりA型は身体へのダメージが大きく、回復に少し時間がかかるタイプと言えるかもしれません。

一方、B型について。2015年に発表された韓国の研究(1080人の患者データを分析)では、特に子どもたちにおいて以下の経口が見られています。

- お腹の症状が出やすい: 子どものB型インフルエンザは、A型に比べて「吐き気・嘔吐」や「下痢」といった消化器症状が多く見られました。

- 筋肉痛も起きやすい: 子どもの場合、B型の方が筋肉痛を訴える頻度が高いという結果も出ています。

オーストリアの研究でも、B型の患者さんは「嘔吐」の症状を訴える頻度が高かったと報告されていますね。やはりインフルエンザB型は消化器症状が出やすいというのが特徴的のようです。

しかし、オーストラリアの論文でも「臨床症状には重なる部分が多く、症状だけでA型かB型かを完全に見分けることは難しい」と結論づけています。

「熱が高いからA型かな?」「お腹が痛いからB型かも?」と自己判断するのは禁物です。どちらのタイプであっても、重症化するリスクはあります。

急な発熱や強いだるさを感じたら、早めに医療機関を受診して、適切な検査と治療を受けるようにしてくださいね。

【この記事を書いた人】

一之江駅前ひまわり医院院長の伊藤大介と申します。プロフィールはこちらを参照してください。

(参照:Is there a clinical difference between influenza A and B virus infections in hospitalized patients?)

(参照:Clinical Manifestations of Influenza A and B in Children and Adults at a Tertiary

Hospital in Korea during the 2011–2012 Season)

この記事へのコメントはありません。