毎年インフルエンザの季節の前に行われるのが、インフルエンザワクチンの接種です。当院でももちろん地域住民の方の健康を守るために、インフルエンザワクチンを取り扱っております。

新型コロナウイルス感染症が蔓延して以来、注目を再び集めたインフルエンザワクチンですが、効果や副作用・接種後の注意点などをまとめました。

Table of Contents

インフルエンザ感染症とは?

インフルエンザ感染症とはインフルエンザウイルスが原因で起こる感染症です。毎年11月下旬~12月上旬に流行が始まり、翌年の1月か2月ににピークを迎え、春先におちついてきます。

飛沫感染で感染力が強いため、流行が始まると短期間で感染が拡大します。普通の「風邪」と異なり、インフルエンザは重症化しやすく、感染力が強いことから定点把握(どれだけ数がいるか国が把握すること)されている感染症の1つです。

新型コロナ感染症と季節性インフルエンザの主な違いは?

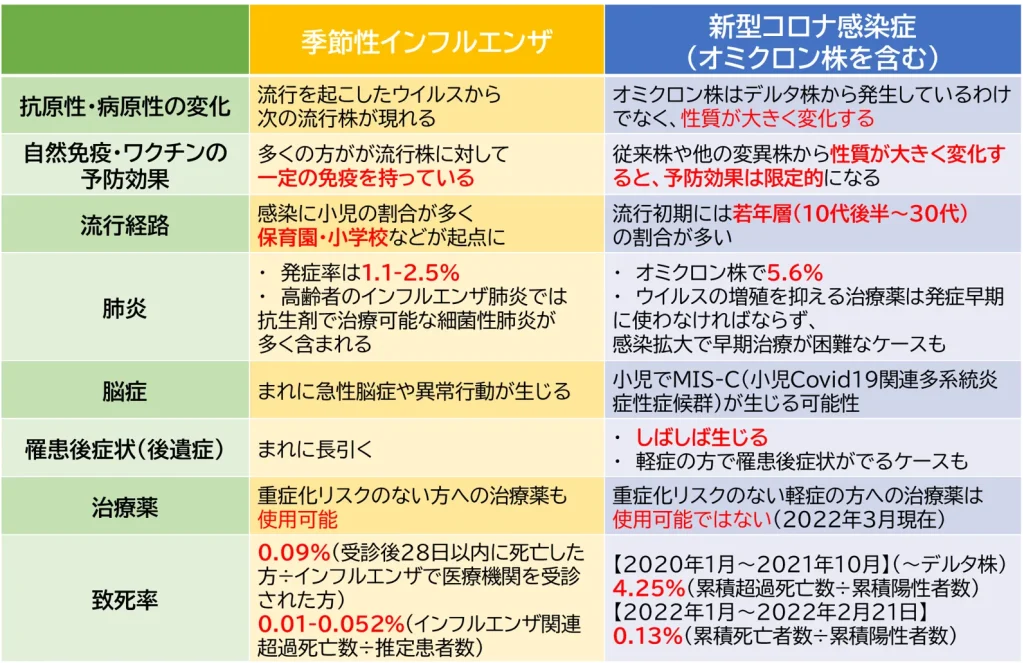

新型コロナ感染症のまん延に伴い、しばしば「季節性インフルエンザとどう違うのか」が議論になります。厚生労働省では、様々な角度から相違点について検証しています。その中で特徴の違いとしてあげているものは以下の通りです。(詳細はこちら)

- インフルエンザは流行したウイルスの中から次の流行株が出てくるが、新型コロナは従来の流行株から大きく変化し、まったく別の特徴をもった変異株が発生する

- 新型コロナは従来のものと大きく変異したウイルスが現れるため、自然免疫やワクチン接種による予防効果は限定的ですが、インフルエンザウイルスは人口の多くが流行株に対して一定の免疫を持っている。

- 季節性インフルエンザは小児の割合が非常に高いが、新型コロナでは流行初期に若年層からの感染者の割合が高い

- 季節性インフルエンザの罹った高齢者肺炎は、抗菌薬の治療が可能な細菌性肺炎も多く含まれる。一方、新型コロナでのウイルス性肺炎は、抗ウイルス薬が発症早期に使わなければならず、感染者の急増で早期治療ができないケースがある

- 新型コロナでは脳症の発症はまれだが、季節性インフルエンザでは脳症が生じることがある

インフルエンザワクチンの効果は?

インフルエンザワクチンは、インフルエンザウイルスのA型及びB型株を発育鶏卵で培養し、増殖したウイルスを感染力をなくしたものです。これを不活化ワクチンといいます。(インフルエンザワクチンの添付文書はこちら)もちろんインフルエンザワクチンでインフルエンザを発症することはありません。

インフルエンザの効果は以下の通りです。

- 65歳以上の高齢者: 発症予防効果34~55%

- 65歳未満の方: 発症予防効果70~90%(参考:厚生労働省HP)

重症化(主に死亡)を抑える効果は、65歳以上で82%といわれています。(同研究による)

インフルエンザの接種時期の目安は?予防効果はいつから?

インフルエンザワクチンの予防効果は接種後2週間くらいから現れはじめ、4週間後くらいにピークになるといわれています。(2回接種の場合は2回目接種後の2週間後)

こうしたことから、12月中旬までにはワクチン接種を終えることが望ましいと考えられますね。また、インフルエンザワクチンによる免疫の持続効果は5〜6か月くらいといわれています。

インフルエンザワクチンを接種してはいけない人は?

インフルエンザの添付文書によると、次のような方は接種を行ってはいけないとされています。

- 明らかな発熱がある方

- 重く急な病気にかかっている方

- インフルエンザワクチンでアナフィラキシーになったことがある方

- 上記以外で、予防接種を行うことのリスクが高い方

インフルエンザワクチンの接種が特に推奨される人は?

感染症学会によると、以下の方はインフルエンザによる合併症率も高く、接種が特に推奨されています。

- 6か月以上5歳未満の方

- 65歳以上(50歳以上とする報告もあり)の方

- 慢性呼吸器疾患(気管支喘息や COPD など)の方

- 心血管疾患(高血圧単独を除く)の方

- 慢性腎・肝・血液・代謝(糖尿病など)疾患の方

- 神経筋疾患(運動麻痺、痙攣、嚥下障害を含む)の方

- 免疫抑制状態(HIV や薬剤によるものを含む)の方

- 妊婦の方

- 長期療養施設の入所者

- 著しい肥満の方

- アスピリンの長期投与を受けている方

- がん疾患の方

妊娠中にインフルエンザワクチンは接種できる?

産婦人科学会では妊婦は新型インフルエンザに罹患すると重症化しやすく、また死亡率も高い可能性があることから「妊婦(110 万人)ならびに産後 6 ヵ月以内の婦人(55 万人)へのインフルエンザワクチンの優先的な接種」が要望されています。(詳細はこちら)

またガイドラインでも、ワクチンの安全性に関して「インフルエンザワクチンの母体および胎児への危険性は妊娠全期間を通じて極めて低いと説明し、ワクチン接種を希望する妊婦には接種してよい」としています。

卵アレルギーの方はインフルエンザワクチンを接種できる?

インフルエンザワクチンの添付文書には「本剤の成分又は鶏卵、鶏肉、その他鶏由来のものに対して、アレルギー症状がある方」は「接種要注意者」にあたります。つまり、卵アレルギーの方は「絶対に接種してはいけないわけではないが、十分気をつけないといけない」ということです。

なぜ卵アレルギーがインフルエンザワクチンに影響するかというと、インフルエンザの製造に卵を使用しているから。あとはアレルギーの重症度にもよりますので、お近くのかかりつけの医院や当院にもご相談いただくとよいでしょう。

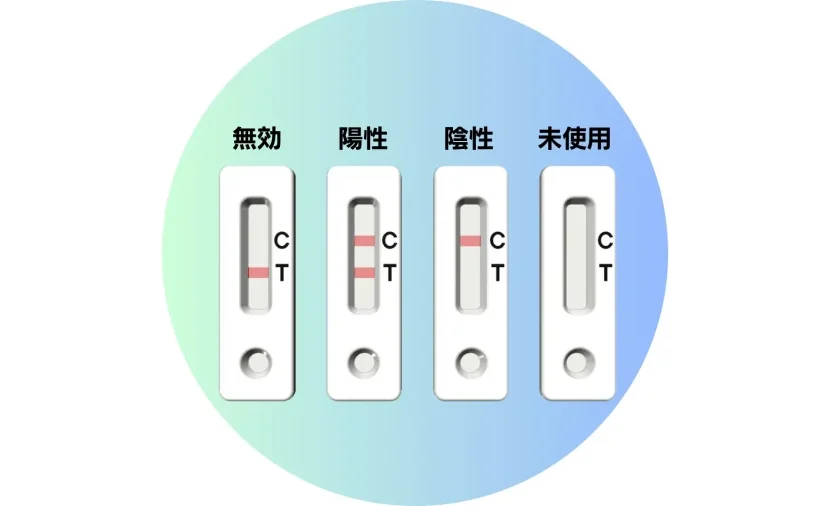

新型コロナ感染症にかかった方や濃厚接触者のインフルエンザワクチン接種は?

感染症学会では、新型コロナ感染者および濃厚接触者に対して、下記が推奨されています。(詳細はこちら)

- 新型コロナ感染者で無症状あるいは軽症で自宅またはホテルで待機中の方は、観察期間が終了後インフルエンザワクチンの接種を行う。

- 新型コロナ感染者で中等症以上の症状で入院している人は、観察期間が終了し、かつ症状が改善し急性期症状から完全に回復してから接種を行う。

- 新型コロナ感染者の濃厚接触者と認定された方は、観察期間が終了してから接種を行う。

インフルエンザワクチンの副作用(副反応)は?

インフルエンザワクチンの副反応は大きく分けて、局所の副反応と全身の副反応に分かれます。

局所の副反応は、接種した場所(局所)の赤みやはれ・痛みなどがあげられます。接種を受けられた方の10~20%に起こりますが、通常2~3日でなくなります。

全身の副反応は、発熱・頭痛・寒気・だるさ(倦怠感)などが見られます。接種を受けられた方の5~10%に起こり、こちらも通常2~3日でなくなります。

稀ですが、気を付けたい合併症にアナフィラキシーショックがあげられます。特に卵アレルギーやワクチンでアレルギー反応が起こりやすい方は、接種後30分間は接種した医療機関内で安静にしていただくとよいでしょう。アナフィラキシーについて解説【食べ物・原因・治療・薬剤】も参照してください。

インフルエンザワクチンの接種間隔は?

① 13歳以上の方

1回接種を原則としています。ワクチンの添付文書には「13歳以上のものは1回または2回注射」と記載されていますが、健康な成人の方や基礎疾患(慢性疾患)のある方を対象に行われた研究から、インフルエンザワクチン0.5mLの1回接種で、2回接種と同じくらいの効果が得られるとの報告があります。(詳細はこちら)

もちろん医師が判断すれば2回接種することもできるので、ぜひご相談ください。

② 13歳未満の方

(当院では13歳未満には現時点では行っていません)通常2回接種になります。1回接種後よりも2回接種後の方がより高い抗体価の上昇が得られることから、日本ではインフルエンザワクチンの接種量及び接種回数は次のとおりとなっています。

なお1回目の接種時に12歳で2回目の接種時に13歳になっていた場合でも、12歳として考えて2回目の接種を行っていただいて差し支えありません。

③ 他のワクチンとの接種間隔

- 不活化ワクチン(肺炎球菌ワクチンなど): 接種間隔に制限はありません。

- 新型コロナワクチン: 新型コロナワクチンとそれ以外のワクチンは、同時に接種できません。 新型コロナワクチンとその他のワクチンは、お互い片方のワクチンを受けてから2週間後に接種できます。(厚生労働省HP)

- 生ワクチン(BCG、MR[麻疹・風疹ワクチンなど]): 接種間隔に制限はありません。

こちらもあわせておすすめです

- 帯状疱疹や帯状疱疹ワクチン【効果・価格・持続期間】について解説

- 肺炎球菌ワクチンについて解説【効果・費用・助成】

- 新型コロナウイルスワクチンについて

- B型肝炎と大人(成人)のB型肝炎ワクチンについて【費用・スケジュール】

【この記事を書いた人】

一之江駅前ひまわり医院院長の伊藤大介と申します。プロフィールはこちらを参照してください。

この記事へのコメントはありません。