こんにちは、一之江駅前ひまわり医院の伊藤大介です。

- 健康診断で「コレステロール」が高いといわれたが、どうすればよいかわからない

- 「コレステロールが高い」のは知っているが、薬を飲むのには抵抗がある

など、コレステロールに対して悩みを抱えている方がいらっしゃいます。今回、コレステロールについての原因や薬について解説していきます。

Table of Contents

コレステロールとは?

そもそもコレステロールとは体を正常に保つ働きをする脂質のこと。

コレステロールは人間の血液中だけでなく、脳・内臓・筋肉など全身に広く分布しています。そして、細胞自体を安定にしたり、性ホルモンや副腎皮質ホルモン、脂肪の消化吸収を助ける胆汁の材料になったりします。つまり「コレステロール=悪」というわけではなくむしろ必要な成分です。

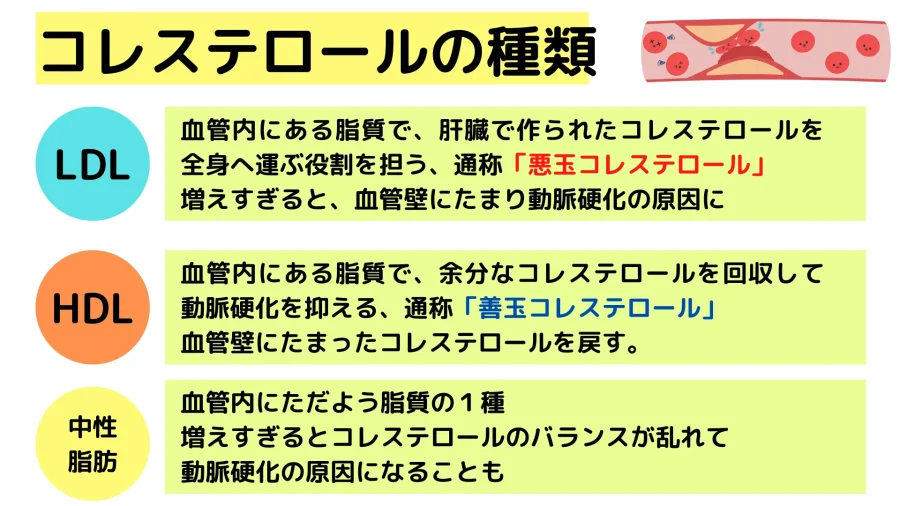

粒子に含まれる脂質とたんぱく質の量によって比重が異なる5種類のリポたんぱく質があります。このうちピックアップされるのが「LDLコレステロール」と「HDLコレステロール」であり、それぞれの役割は以下の通りです。

- LDLコレステロール: LDLとは、Low Density Lipoprotein(低濃度リポたんぱく質)のこと。主に肝臓からコレステロールを全身に運搬します。全身に運ばれたコレステロールは、細胞の安定化やホルモンの材料として使用されます。

- HDLコレステロール:HDLはHigh Density Lipoprotein(高濃度リポたんぱく質)のこと。HDLは組織にたまったコレステロールを排泄する作用があります。HDLは組織から肝臓へのコレステロールの回収役ですね。

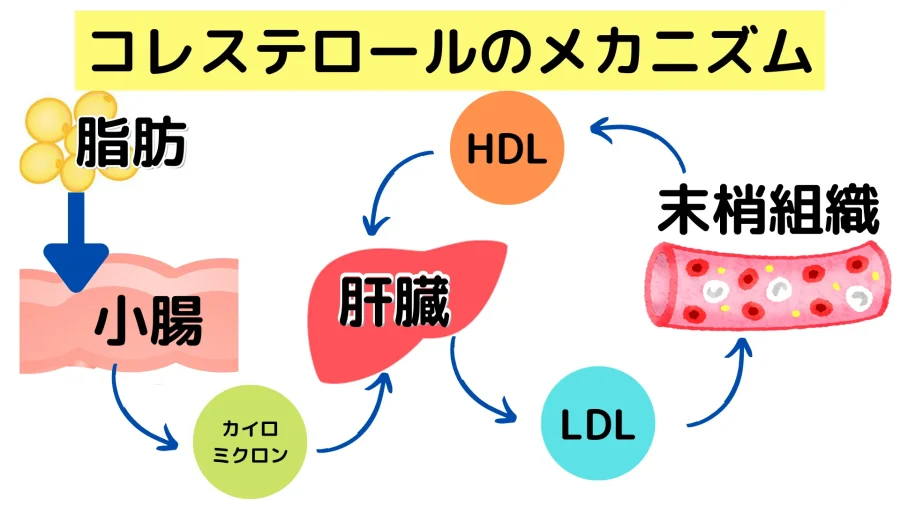

そのほかにも、「カイロミクロン」と呼ばれる小腸が脂肪を吸収した際に、肝臓に手渡されるコレステロールなどもあります。下図をみていただくとわかりますが、「コレステロールは必要な成分であり、各コレステロールが必要な組織に届けることで循環している」ということがわかるでしょう。

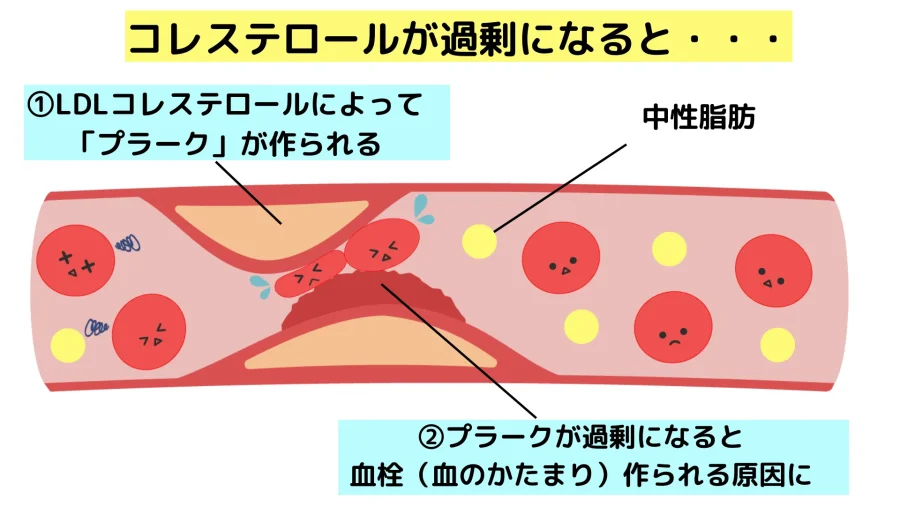

ではなぜコレステロールは高いといけないのか。一部のコレステロールは過剰にとりすぎると血管内に沈着するようになるからです。

特にLDLが過剰になりすぎると血管壁にたまってきます。通称「プラーク」とよばれ、炎症反応を起こして心筋梗塞や脳梗塞などの引き金になることが知られています。このことから「LDL =悪玉コレステロール」といわれるようになりました。

なお中性脂肪は、血管中にある脂肪滴のこと。生活習慣の乱れに伴って高くなることが多く、食べ過ぎが密接に関係しています。中性脂肪があまりに多い場合は、大きい血管が詰まりやすくなったり、すい臓の炎症が出やすくなったりします。

コレステロールを下げる薬は?

では、コレステロールを下げる薬にはどのようなものがあるのでしょう。順番に見ていきます。

① スタチン系製剤(HMG-CoA還元酵素阻害剤)

スタチン系製剤は、肝臓でコレステロールが合成されることを抑える薬です。「脂質異常症」と診断された方で一番よく処方されている薬でもあります。

コレステロール自体を作らせないようにすると、末梢組織からコレステロールを回収しないといけなくなり、HDLが活性化し、末梢組織へ運ぼうとするLDLを少なくします。

末梢組織に行くコレステロール量も減るので、動脈硬化も予防できるというわけです。

代表的な薬としては、

- クレストール(ロスバスタチン)

- リピトール(アトルバスタチン)

- リバロ(ピタバスタチン)

- ローコール(フルバスタチン)

- メバロチン®(プラバスタチン)

- リポバス®(シンバスタチン)

となります。スタチンの中にも効果が高いストロングスタチン(クレストール、リピトール、リバロ)と効果が標準的なスタンダートスタチン(ローコール、メバロチン、リポバス)に分けて考えることもありますね。

副作用としては、筋肉が障害を起こす横紋筋融解症がありますので、特に飲み始めは副作用をチェックしています。また、腹痛や吐き気などの胃腸障害や肝障害をきたすこともあるので、定期的な問診や採血が必要です。また次の方には投与できません。また、次のような方は投与することができません。

- 妊娠している方

- 授乳中の方

- 肝硬変など重度の肝機能障害を持っている方

- 本剤にアレルギー反応を持っている方

(参照:クレストール®の添付文書)

② 小腸コレステロールトランスポーター阻害剤

小腸コレステロールトランスポーター阻害剤は、小腸でコレステロール吸収を阻害し、血中コレステロールを低下させる薬です。 先ほど紹介したスタチン系製剤(HMG-CoA還元酵素阻害剤)と併用することで、高い効果を期待でき、スタチンと併せ持った合剤もあります。

代表的な薬剤は「ゼチーア®」で、副作用として、便秘や横紋筋融解症をきたすことがあります。

スタチンとの合剤の代表的な薬は「アトーゼット®」や「ロスーゼット®」があります。なお、次のような方は投与することができません。

- 本罪にアレルギー反応を持っている方

- スタチン系製剤を使用する際、重篤な肝機能障害のある方

なお、妊娠授乳中の方は「治療の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与」とされています。

(参照:エゼチニブ添付文書)

③ 陰イオン交換樹脂(レジン)製剤

陰イオン交換樹脂(レジン)製剤は、コレステロールを体の外へ排出する薬ですね。

肝臓で生成されたコレステロールの一部は、消化液の胆汁酸を経由しながら最終的に排泄されます。陰イオン交換樹脂製剤では、胆汁酸と結合して胆汁酸の排出を促す作用があります。コレステロールが体の外へ出された分、血液中のコレステロールが肝臓に取り込まれ、血液中のコレステロールが減少します。

代表的なお薬は「コレバイン®」「クエストラン®」がありますが、いずれも顆粒状です。いずれもスタチン系・ゼチーア®に次ぐ第3番目の選択肢として使用する医療機関が多いのではないでしょうか。

ただし、「妊娠中に安全に使えるコレステロールの薬」という強みがありますね。

他にも

- PCSK9阻害薬:PCSK9というタンパク質を阻害することで、肝臓がより多くのLDLコレステロールを血液から取り込むように促進する強力な薬(代表薬はエボロクマブ(レパータ)、アリロクマブ(プラルエント))2週間から4週間に1回駐車します。

- ニコチン酸誘導体製剤(ビタミンE製剤):肝臓での中性脂肪・リポタンパク質の合成を抑制し、LDLコレステロール値を低下させる作用とともに、HDLコレステロールを増やす薬(代表薬はユベラN、コレキサミン)

などもあります。

中性脂肪を下げる薬は?

中性脂肪を下げるお薬はコレステロールを下げる薬とは別です。具体的には次の通りとなります。

① フィブラート系製剤

フィブラート系製剤は、中性脂肪の合成を抑える代表的な薬です。主に中性脂肪を下げ、HDLコレステロールを増加させる作用があります。

代表的な薬は「パルモディア®」「ベザトールSR®」「リピディル®」「トライコア®」「ピノグラック®」「リポクリン®」などがあります。

主な副作用・リスクは、横紋筋融解症や胃腸障害・胆石などが生じることがあることです。特に「パルモディア®」を除いて、スタチン系製剤と組み合わせると横紋筋融解症が発症しやすくなることが言われているので、注意が必要です。また、次のような方には使用することができません。

- 本剤でアレルギー反応がある方

- 重度の肝障害や胆道閉塞がある方

- 重度の腎機能障害がある方

- 胆石のある方

- 妊娠中の方

- シクロスポリン・リファンピシンを投与中の方

② EPA製剤

EPA(エイコサペンタエン酸)は魚の油などに含まれる成分から作られています。よく食品のパッケージにも見かけたことがあるのではないでしょうか。薬としても処方することができて、脂質の合成を抑制したり、血液を固まりにくくしたりする作用があります。

中性脂肪に対する作用はフィブラート系よりは少ないものの、食品に近いということで、患者さんから要望されることもしばしばです。

代表的なお薬としては「エパデール®」「ロトリガ®」などがあげられます。

食品に近いからと言って、血液をかたまりにくくするので、手術の前後は使用を中止したり、出血している方には使用することができません。また、ワーファリンなど血液をかたまりにくくするお薬を使用している際には出血に注意が必要です。

コレステロールや中性脂肪の薬はいつから始める?

では、どれくらいから「コレステロールが高い」といわれるようになるのでしょうか。

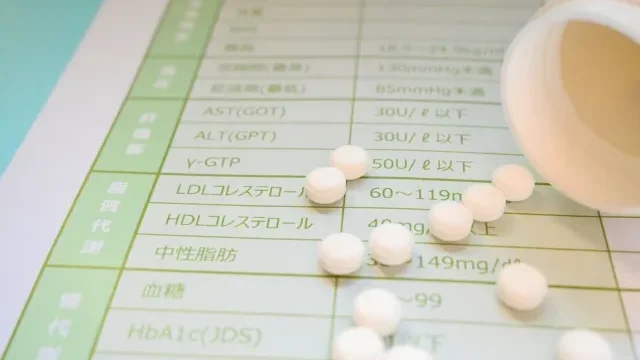

具体的には、次の場合が「脂質異常症」すなわち一般的に「コレステロールや中性脂肪が高い」といわれる基準になります。

| LDLコレステロール | 140mg/dl以上 | 高LDLコレステロール血症 |

| 129~139mg | 境界型高LDLコレステロール血症 | |

| HDLコレステロール | 40mg/dl未満 | 低HDLコレステロール血症 |

| 中性脂肪(TG) | 150mg/dl以上 | 高トリグリセライド血症 |

逆に回収役であるHDLコレステロールは逆に低い方がLDLが高くなりやすいので、HDLは低いほど体にとって良くないということになります。

しかし、脂質異常症になったからと言って、必ずしもすぐに薬を開始しなければならないわけではありません。普段の食生活を見直したり、運動を取り入れたりすることで改善する場合もあるので、改善が見込める場合には、薬を処方しないケースもあります。

一方、例えば以下の場合にはコレステロールや中性脂肪に対する薬を処方することが多いですね。

- 家族性コレステロール血症のように、遺伝性の要素が強い場合

- 心筋梗塞や脳卒中などの既往歴がある場合

- 糖尿病、慢性心臓病、末梢動脈疾患などの動脈硬化のリスクが高い場合

- 生活習慣でのコレステロールや中性脂肪の改善が見込めない場合

- コレステロールや中性脂肪の数値が基準値よりも大幅に上昇している場合

ぜひ該当されている方はかかりつけの先生やお近くの内科の先生に相談していただくとよいと思います。

(参照:日本動脈硬化学会・日本医師会「動脈硬化性疾患予防のための脂質異常症治療のエッセンス」)

コレステロールの薬は一生飲まないといけないのか

多くの方が「コレステロールを下げる薬は、一生飲み続けなければならないのですか?」と心配されます。結論から言うと、状況や個人の健康状態によりますが、基本的に必ずしも一生飲み続ける必要はありません。

まず、通常の脂質異常症の管理は生活習慣の改善が基本です。

例えば、コレステロールを改善する生活習慣として、日本動脈硬化学会では以下のことをあげています。

- 禁煙し、受動喫煙を回避する

- 過食を抑え、標準体重を維持する

- 肉の脂身、乳製品、卵黄の摂取を抑え、魚類、大豆製品の摂取を増やす

- 野菜、果物、未精製穀類、海藻の摂取を増やす

- 食塩を多く含む食品の摂取を控える(6g/日未満)

- アルコールの過剰摂取を控える(25g/日以下)

- 有酸素運動を毎日30分以上行う

実際に、生活習慣を見直してコレステロール値が改善し、薬をやめた患者さんも多くいらっしゃいます。

コレステロールの薬は、生活習慣の改善と組み合わせて使うことで、その効果を最大限に発揮します。薬はあくまで「下支え」であり、脳梗塞や心臓発作などの重大な疾患を予防するための「車の補助輪」のような存在と考えてください。高いコレステロール値を放置すると、動脈硬化が進行し、心血管疾患のリスクが高まります。適切な薬物療法を行うことで、これらのリスクを低減することができます。

一方で、続発性の脂質異常症や遺伝性の脂質異常症の場合は、長期的な薬物療法が必要になることがあります。続発性の脂質異常症とは、糖尿病や甲状腺機能低下症など、他の疾患が原因でコレステロール値が高くなる状態です。また、家族性高コレステロール血症などの遺伝的要因による場合、生活習慣の改善だけではコレステロール値を正常範囲に戻すのが難しいことがあります。

この場合は、基本的にコレステロールの薬を飲み続けた方が長期的な利益はありますね。

また、心筋梗塞や脳梗塞をきたしたのち、厳格な管理が必要でコレステロールの薬を飲むのも同様で、基本飲み続けることが多いでしょう。

このように、状況によってコレステロールの薬を飲み続けるかは変わってきます。ぜひ内科の先生に相談してみましょう。

コレステロールや中性脂肪を下げる薬についてのまとめ

今回は、コレステロールのメカニズム・基準値やコレステロールを下げる薬について解説していきました。まとめると

- コレステロールは体になくてはならない成分だが、多すぎると血管壁にたまりすぎるため、問題になることも。

- 脂質異常症の基準値としては、「LDL140以上」「HDL40以下」「中性脂肪150以上」と覚えておくとよい

- コレステロールを下げる薬と中性脂肪を下げる薬は別。それぞれの特性や患者さんのライフスタイルに合わせて処方します

- コレステロールの薬は多くの場合一生飲み続けるわけではなく、生活習慣が改善されたり、環境が変われば中止することも。(遺伝性などの場合は別)かかりつけの医師とよく相談してみましょう。

といえます。当院でもコレステロールについて、食べ物や生活指導を行いながらお薬の投薬も行っています。「コレステロールの薬ってそもそも必要なの?」から含めて、ぜひ相談していただけましたら幸いです。

参考文献

- 動脈硬化性疾患予防のための脂質異常症診療ガイド 2022年版

- 日本動脈硬化学会HP

- 動脈硬化性疾患予防ガイドライン・エッセンス

こちらもおすすめです

- 尿酸って何ですか?高尿酸血症や痛風について解説【診断・食事・生活の注意点】

- 脂肪肝について解説【症状・食事・治療・改善方法】

- 新しい24時間ホルター心電図を不整脈・動悸の方に行っています【費用・結果までの時間】

- 血圧が高いとどうなる?高血圧の原因・治療や対処法について【食べ物の塩分量も】

- 鉄分不足による貧血「鉄欠乏性貧血」の原因や食事・治療について解説

- 脂肪肝について解説【症状・食事・改善方法】

【この記事を書いた人】

一之江駅前ひまわり医院院長の伊藤大介と申します。プロフィールはこちらを参照してください。

この記事へのコメントはありません。