- 毎回の健康診断で「肝機能異常」といわれてしまう

- 原因がわからないけど、年々肝機能の数値があがっていく

- 肝機能に「AST」や「ALT」「γ-GTP」などの記載があるが、何の数値かよく説明されない

といった方はいませんか?肝臓の数値が上昇しても何も症状は出ません。しかし放置しておくと「肝硬変」「肝がん」といったリスクにつながるので、早めに対処していきたいところです。では、

今回は

- 健康診断でよく検査される肝臓の数値「AST」「ALT」「γーGTP」の意味

- 肝臓の数値が上昇した時に考えられる代表的な病気

- 自分で肝機能を下げるポイント

について解説していきます。

最後に動画でもわかりやすく解説しているので、あわせて参考にしてください。

肝臓の検査値の基準値は?

まず、健康診断で測られる「AST」「ALT」「γ-GTP」の基準値についてみていきましょう。2025年の日本人間ドック・予防医療学会の判定区分によると、基準値は以下の通りとなっています。

AST (GOT)

- A判定: 30 U/L 以下

- B判定: 31-35 U/L

- C判定: 36-50 U/L

- D判定: 51 U/L 以上

ALT (GPT)

- A判定: 30 U/L 以下

- B判定: 31-40 U/L

- C判定: 41-50 U/L

- D判定: 51 U/L 以上

γ-GTP

- A判定: 50 U/L 以下

- B判定: 51-80 U/L

- C判定: 81-100 U/L

- D判定: 101 U/L 以上

AST、ALTは「30以下」、γ-GTPは「50以下」なら正常と覚えておくと覚えやすいですね。

ご自身の健康診断の結果と見比べて、数値がどの区分に入るかを確認してみましょう。もし基準値(A判定)を超えている場合は、肝臓が何らかのサインを発しているのかもしれません。これらの数値が具体的に何を意味しているのかを知ることが、ご自身の健康状態を理解する第一歩となります。

では、各項目がどんな意味を持っているのかについて説明します。

(参照:日本人間ドック・予防医療学会の判定区分)

肝機能の数値である「AST(GOT)」とは?

ASTは「アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ」という酵素の略称です。かつてはGOT(グルタミン酸オキサロ酢酸トランスアミナーゼ)と呼ばれていましたが、現在は国際的な基準に基づきASTという名称が使われています。

体内では、アミノ酸の代謝やエネルギー生成といった生命維持に欠かせない重要な化学反応を助ける働きをしています。

ASTは肝臓の細胞内に多く含まれていますが、それだけでなく心臓の筋肉(心筋)や骨格筋、腎臓、赤血球など、体のさまざまな臓器や組織に広く分布しているのが大きな特徴です。

これらの臓器や組織の細胞が何らかの原因で壊れると、細胞内にあったASTが血液中に漏れ出してきます。そのため、血液検査でASTの数値が高い場合、これらのいずれかの場所で細胞の破壊(炎症など)が起きている可能性を示唆します。

ASTは肝臓以外にも広く存在するため、ASTの数値だけが突出して高い場合は、以下のような肝臓以外の病気の可能性も考慮されます。

- 心筋梗塞: 心臓の筋肉がダメージを受けた場合

- 激しい運動後: 骨格筋が損傷(筋肉痛など)した場合

- 筋肉の病気: 筋ジストロフィーなど

また、ASTは血液中での寿命が短い(約11~15時間)ため、急性肝炎のように急激かつ大量に肝細胞が破壊される状況では、数値が一時的に急上昇します。

特にアルコール性の肝障害では、ASTがALTよりも優位に高くなる特徴があります。これは、アルコールがALTの生成を妨げる一方で、肝細胞内のエネルギー工場である「ミトコンドリア」を傷つけ、そこに多く存在するASTを血液中に漏れやすくするためです。

肝機能の数値である「ALT(GPT)」とは?

ALTは「アラニンアミノトランスフェラーゼ」という酵素の略称です。かつてはGPT(グルタミン酸ピルビン酸トランスアミナーゼ)と呼ばれていますが、ASTと同様の理由でALTに統一されています。

働きもASTと似ており、主にアミノ酸の代謝に関与する重要な酵素です。しかしALTの最も重要な特徴は、そのほとんどが肝臓の細胞にのみ存在することです。ASTと違って、他の臓器にはごくわずかしか含まれていません。

そのためALTの数値が上昇している場合、それはほぼ間違いなく肝臓の細胞が壊れていることを示しています。この「肝臓への特異性の高さ」が、ALTが肝機能検査で非常に重要視される理由です。

ALTは「肝臓専門の指標」と言えるため、この数値の上昇は肝臓の病気を強く疑う根拠となります。

- ウイルス性肝炎

- 脂肪肝、非アルコール性脂肪肝炎(NASH)

- アルコール性肝障害

- 薬剤性肝障害

- 自己免疫性肝炎

また、ALTは血液中での寿命が比較的長い(約40~50時間)という特徴があります。そのため、脂肪肝や慢性肝炎のように、じわじわと継続的に肝細胞が壊れている状態では、ALTの数値がASTよりも高くなる傾向が見られます。

肝機能の数値である「γ-GTP」とは?

γ-GTPは「ガンマ・グルタミルトランスペプチダーゼ」という酵素の略称です。体内で特定のタンパク質を分解したり、アミノ酸の輸送に関わったりする重要な役割を担っています。

特に、肝臓の解毒作用に関わる「グルタチオン」という物質の生成に不可欠な酵素です。

γ-GTPは肝臓の胆管(肝臓で作られた胆汁という消化液の通り道)の細胞に多く存在しています。その他、腎臓やすい臓にも含まれますが、血液検査で測定されるγ-GTPの多くは、肝臓や胆道系に由来するものです。

ASTやALTが肝臓の「細胞そのもの」に多く含まれるのに対し、γ-GTPは主に「胆管」に分布しているのが特徴です。

そのため、γ-GTPの数値が上昇する主な原因は2つあります。

1つは、「胆汁の流れが悪くなること(うっ滞)」です。胆石や腫瘍などで胆管が塞がれると、胆管の細胞がダメージを受け、γ-GTPが血液中に漏れ出します。

もう1つは、アルコールや薬剤などの影響でγ-GTPが肝臓で過剰に作られる(誘導される)ことです。この場合、肝細胞に大きなダメージがなくても数値は上昇します。具体的には下記の状況でγ-GTPは上昇します。

- アルコール性肝障害: γ-GTPはアルコールに非常に敏感に反応するため、日常的に飲酒する人では他の肝機能の数値より先に上昇しやすい傾向があります。「お酒の飲み過ぎの指標」としてよく知られています。

- 胆道系の病気: 胆石症、胆管炎、胆道がんなど、胆汁の流れが滞る病気で数値が著しく上昇します。

- 薬剤性肝障害: 一部の薬の副作用で肝臓に負担がかかると上昇することがあります。

- 脂肪肝(特に非アルコール性脂肪肝炎 NASH): アルコールを飲まない人の脂肪肝でも、炎症を伴うようになると数値が上がることが知られています。

ASTやALTの数値は正常でも、γ-GTPだけが高い場合は、アルコールの影響ももちろん考えますが、まだ症状が出ていない胆道系の異常が隠れている可能性があるので要注意ですね。

(参照:厚生労働省「γ-GTP」)

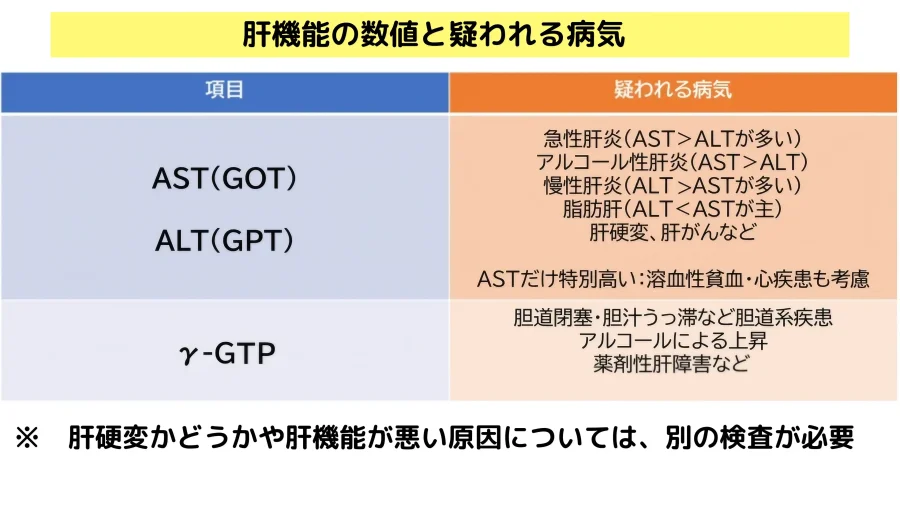

AST・ALT・γ-GTPの値と予想される疾患のまとめ

上記からAST・ALT・γ-GTPが高い場合を簡単にまとめると以下の通りです。

- AST・ALTが高い場合:肝臓の現在の炎症が強いことを示します。例えば急性肝炎(原因を問わず)・アルコール性肝炎・慢性肝炎・脂肪肝など。ASTのみが高い場合は、肝臓以外の疾患も考えられます。

- γ-GPTが高い場合:胆汁の分泌に関わる障害が強い場合や、アルコール・薬剤性肝障害などであがることがあります。

実際には一言で「肝機能」といっても「肝臓の現在の炎症」と「肝臓がどの程度すでに障害されているか」は別ものです。肝臓がどの程度障害されているかは、ビリルビンやアルブミンなどの他の指標が使われます。

新幹線に例えるとわかりやすいですね。健康な肝臓を「始発駅」、肝硬変を「終着駅」としましょう。

ASTやALTや新幹線の「スピード」にあたります。スピードが速いと当然肝硬変に至る速度も速くなりますね。しかし、現時点で「どこの駅」かはわかりません。まだ始発から出たばかりかもしれませんし、終着駅に近いこともあります。

今、どの途中駅にいるかわかる指標が「直接ビリルビン」や「アルブミン(Alb)」「PT%」と呼ばれる別の指標です。健康診断でついている場合もありますが、多くは医療機関で測定されることが多い指標ですね。

このように、ASTやALT・γ-GTPで仮に正常だったとしても「肝臓に現在炎症はない」ことを示すだけで「肝臓の状態が正常である」ことを示すわけではないことに注意が必要ですね。

脂肪肝が長期にわたっている方や、アルコールの多飲を長期にされている方は「肝臓の障害がどこまで悪化しているのか」調べてもよいかもしれません。該当される方は、一度医療機関へご相談いただくとよいでしょう。

肝臓の数値を下げる方法は?

では「肝機能が悪い」といわれたら次に何をすればよいのでしょうか。肝機能の改善方法としては以下の通りです。

① 肝臓の数値が悪い原因を医療機関で調べる

アルコールを飲まれる方は、肝臓の数値が悪いのを「アルコール」のせいに考えてしまいがちですが、実際には肝機能が悪くなる原因は非常に多岐にわたります。

代表的なものはB型肝炎・C型肝炎に代表される「ウイルス性肝炎」です。その場合は、ウイルス検査をしなければ原因が特定できませんし、ウイルスを除去する治療が必要です。

他にも脂肪肝に伴う「NAFLD/NASH」、自己免疫疾患である「自己免疫性肝炎」や「PBC(原発性胆汁性胆管炎」、特定の薬剤が原因になっている「薬剤性肝炎」など、鑑別しなければならない疾患はたくさんあります。

まずは「自分は本当はどの程度肝臓が障害されているのか」「どういった原因で障害されているのか」を医療機関に相談し、一度詳しい検査をうけるようにしましょう。

障害の程度によっては経過観察でよい場合もありますが、意外な疾患がみつかるかもしれません。

② 「アルコール」は適量で

原因はともあれ、肝臓とアルコールは切っても切り離せない関係があります。薬を服用されている方は、アルコールにより代謝が変わるので特に気をつけたほうがよいでしょう。

厚生労働省では、節度ある適度な飲酒として1日平均純アルコールで「20g」と記載されています。この「純アルコール20g」とは

- 日本酒1合

- チューハイ(7%)350ml缶1本

- ビール中ビン1本

くらいです。さらに下記の方はさらにアルコール摂取を少なくした方がよいことが示されています。

- 女性の方:男性の1/2~2/3が望ましいと考えられています。

- 少量の飲酒で顔が赤くなる方

- 65歳以上の高齢の方

- もともと飲酒の習慣がない方

- アルコール依存の方:適切な支援のもと完全断酒が必要です

しかし、「195の国と地域で23のリスクを検証した結果、健康への悪影響を最小化するなら飲酒量はゼロにした方がよい」とするLancetの論文もありますので、できるだけ飲まない方が健康には無難でしょう。

(参照:厚生労働省「酒量を減らすための方法」)

(参照:The Lancet「No level of alcohol consumption improves health. VOLUME 392, ISSUE 10152, P987-988, SEPTEMBER 22, 2018」)

③ 脂肪肝・NASHであれば体重を減らす

特に肥満の方(BMI25以上)の方は、原因が何であれ脂肪肝が合併され、肝機能を悪化する可能性が非常に強く考えられます。そのため、肥満の方で肝機能が悪い人は「減量」や「運動」や必須と考えてよいでしょう。

実際、脂肪肝の場合

- 7%の体重減少で、顕微鏡で見た時の肝臓にある脂肪の沈着率が低下する

- 10%の体重減少で、肝臓の線維化(肝硬変への所見の1つ)も改善する

と言われていますね。また、肥満でない脂肪肝である「lean NAFLD」も報告されており、日本では非肥満者(BMI23以下)の脂肪肝の有病率が20.7%であったと報告されています。

こうした非肥満者の脂肪肝の方も食事や運動などの生活習慣による改善が有効であったというデータがありますので、肥満でなくても運動や食事を心がけましょう。

また最近は様々な薬で体重を減らす効果が認められていますが、多くは自費になります。詳しくは

も参考にしてください。

(参照:日本肝臓学会ガイドライン「NAFLD/NASHの診療ガイドライン」)

④ 食生活を見直す

糖質の多いお菓子やジュース、加工食品に偏った食生活は、過剰な糖質や脂質を肝臓に送り込み、脂肪肝の直接的な原因となります。肝臓は糖を貯蔵する役割も担いますが、その容量を超えれば脂肪として蓄積され、慢性的な炎症を引き起こしてしまうからです。

そのため例えば

- 糖質(特に甘いものや精製された炭水化物)を摂りすぎない

- 野菜やきのこ、海藻類から食物繊維をしっかり摂る

- 良質なたんぱく質(魚、大豆製品、赤身肉など)を確保する

- 脂質は青魚やナッツ類に含まれる不飽和脂肪酸を中心に摂る

などのバランスを考えた食事メニューが大切です。詳しくは【医師が解説】脂肪肝の食事でおすすめの改善法についてを参照してください。

⑤ 睡眠の質を高め、ストレスを管理する

食事や運動と同じくらい重要なのが、質の良い睡眠とストレスの管理です。肝臓は、私たちが眠っている間にダメージを受けた細胞の修復や再生を活発に行います。

睡眠不足が続くと、肝臓の代謝リズムが乱れ、修復作業が十分に行われなくなります。また、過度な精神的ストレスは自律神経やホルモンバランスを乱し、血流の悪化や炎症の促進を通じて、間接的に肝臓へ負担をかけることが分かっています。

また、ストレスが食べると「ストレス食い」にもつながり、どんどん悪循環を引き起こしてしまうのです。ぜひ

- 就寝前のスマートフォン操作を控える

- ぬるめのお風呂にゆっくり浸かる

- 軽いストレッチで体をほぐす

など、心身がリラックスできる時間を作りましょう。自分なりのストレス解消法を見つけ、心と体の休息を意識することが、肝臓をいたわることに繋がります。

肝機能について、動画でもわかりやすく解説しています

あわせてこちらもオススメです

- 尿酸って何ですか?高尿酸血症や痛風について解説【診断・食事・生活の注意点】

- 痛風を早く治すには?痛風の原因や治療・食事について

- 脂質異常症(高脂血症)について解説【診断・治療・生活習慣】

- 脂肪肝について解説【症状・食事・治療・改善方法】

- 超音波(エコー)検査でわかること【腹部超音波・体表超音波(甲状腺や乳腺)】

- 【医師が解説】脂肪肝の食事でおすすめの改善法について

【この記事を書いた人】

一之江駅前ひまわり医院院長の伊藤大介と申します。プロフィールはこちらを参照してください。

日本酒1合

チューハイ(7%)350ml缶1本

ビール中ビン1本

であれば結構飲んでも大丈夫ですね。意外です。

私は酎ハイだいたい5杯くらいですので。(度数5%)

masa様

コメントありがとうございます。1つの目安にはなりますね。

お酒の弊害は肝臓だけにとどまらないので、飲まないには越したことはないと思います。