最近、新型コロナが陽性になる方が増えてきていますが、それとともにニュースなどで言われているのが新型コロナ変異株の愛称である「ニンバス」ですね。

「のどがカミソリで切られるように痛い」といったコロナの症状をニュースで耳にしたこともあるでしょう。実際は、この新しい変異株、一体どのような特徴を持っているのでしょうか。

今回は、新型コロナ変異株の「ニンバス」の特徴や名前の由来、症状などについてお話していきます。

最後に動画で特徴について追加で解説しましたので、あわせてご参照ください。

新型コロナ変異株「ニンバス(NB.1.8.1株)」とは?

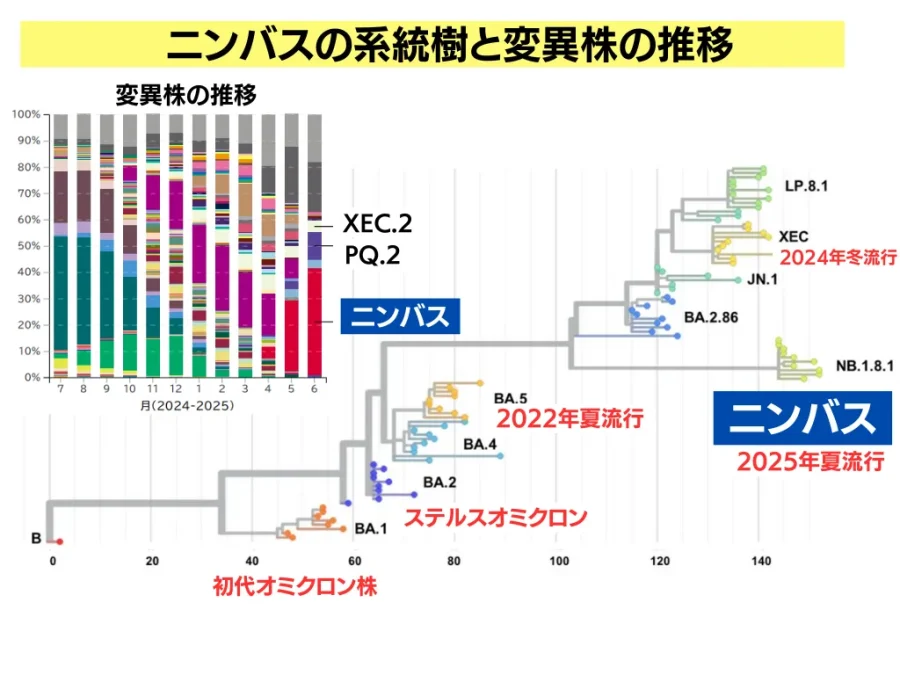

ニンバス(NB.1.8.1)はオミクロン変異株の子孫であり、特に2024年冬に感染拡大で優勢となったJN.1系統から派生した組み換えウイルスです。

(正確にはオミクロンNB.1.8.1株は、「オミクロンXDV株(オミクロンXDE株とオミクロンJN.1株の組換え体)」から派生した変異株。)

2025年冬は「KP.3株」や組み換えウイルスである「XEC株」が主流であり、インフルエンザとともに流行しましたね。

その後、一度収束しているかに思われましたが、ウイルスはどんどん新しい株に組み替えられていました。春先には、欧米では「LP.8.1」と「LP.8.1.1」が、アジアでは「LF.7」や「LF.7.2.1」が急速に拡大してます。

その後、JN.1系統から複数の異なるウイルス系統の遺伝情報が混ざり合ってできた、新しい性質を持つ変異株として「ニンバス(NB.1.8.1)株」「XFG株」などが生まれました。

そのため、JN.1系統でありながら、ニンバスの系統樹では、やや外れた位置に記載されています。

世界保健機関(WHO)は2025年5月23日に、この株を「監視下の変異株(Variant Under Monitoring)」に分類しています。その後、アメリカでは「XFG株」が流行していますが、アジア圏では「ニンバス(NB.1.8.1株)」が席巻することになりました。

国立健康危機管理研究機構の調べによると、7月16日発表の時点で「ニンバス(NB.1.8.1株)」が40.52%を占めています。

というわけで、2025年がこの「ニンバス(NB.1.8.1株)」が新型コロナ流行の中心株になりそうです。

(参照:Antibody evasion and receptor binding of SARS-CoV-2 LP.8.1.1, NB.1.8.1, XFG, and related

subvariants)

(参照:新型コロナウイルス ゲノムサーベイランスによる全国の系統別検出状況)(PDF)

「ニンバス(NB.1.8.1株)」の名前の由来は?

本来はNB.1.8.1株が正式名称なのに、なぜ「ニンバス」が知られることになったのでしょうか。一言でいえば、正式名称が非常に言いにくいからです。

「ニンバス(Nimbus)」という非公式な名称は、もともとカナダの進化生物学者であるT. Ryan Gregory教授によって提唱されました。

これは、公衆やメディアにおける議論を容易にするため、著名な変異株に対して記憶に残りやすく、特定の地域への偏見を生まない愛称(例:クラーケン、エリス)を適用する近年の慣行に倣ったものです 。

「ニンバス」はラテン語の「雨雲」を意味する言葉で、英語でも「nimbus」として使われます。また、聖者の後光や、ハリー・ポッターに登場するホウキの名前としても知られています。

確かに「NB.1.8.1株(エヌビー、イチハチイチ株)」とわざわざいうのも大変でしょう。そこで、世界保健機関(WHO)による公式なものではありませんが、広く使用されることになりました。

ニンバス(NB.1.8.1株)の主な特徴は?

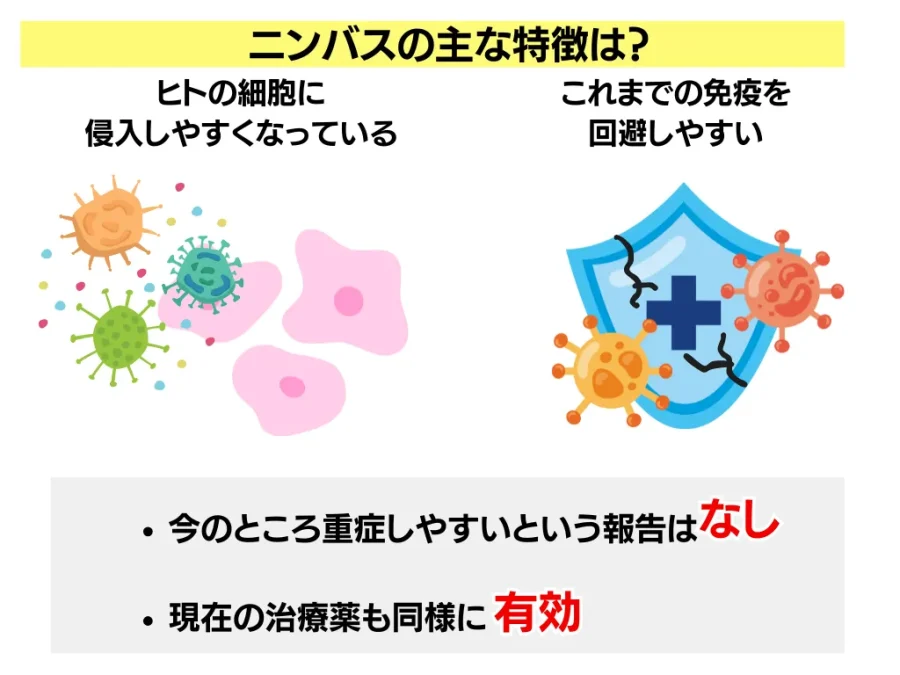

ニンバスの主な特徴は「ヒトの細胞への結合力(侵入の上手さ)」と「免疫からの回避能力(回避の上手さ)」にあります。

ウイルスが私たちの体に感染する時、細胞の表面にある「ACE2受容体」という部分を入り口として使います。ニンバスは、この入り口に結合する力が非常に高いことが分かっています。つまり、それだけ効率よく細胞に侵入できるわけですね。

東京医科学研究所の報告によると、オミクロンLP.8.1株より高い感染性を示しますが、オミクロンXEC株よりは感染性が低いことが分かっています。

しかし、ニンバスは、過去の感染やワクチン接種によって私たちが獲得した免疫という「警備システム」を、巧みにすり抜ける能力(免疫逃避)にも長けています。

当時流行していた他の主要な変異株と比較して、ニンバスは抗体の有効性を1.5倍から1.6倍低下させたことが示されました 。

つまり、既存の免疫を持っていても、ウイルスを中和する抗体の効果が30%〜40%程度弱まる可能性を意味するので、ブレークスルー感染が起こりやすくなった直接的な原因とも考えられますね。

このように、ニンバスはヒトの細胞に侵入する能力をもちながら、これまでの免疫もすり抜ける、バランスの取れた株といえるでしょう。

幸いなことに、これまでの報告では「ニンバスにより強い重症化率と致死率をもっている」ことを示唆するデータはありません。WHOでも「NB.1.8.1が疾患重症度の増加とは関連しない」と明確に述べられていますね。今後出てくることもあると思いますので、適宜追記します。

(参照:Virological characteristics of the SARS-CoV-2 NB.1.8.1 variant)

(参照: 東京大学医科学研究所「SARS-CoV-2オミクロンNB.1.8.1株の ウイルス学的特性の解明」)

(参照:WHO TAG-VE Risk Evaluation for SARS-CoV-2 Variant Under Monitoring: NB.1.8.1)(PDF)

ニンバス(NB.1.8.1株)の主な症状は?

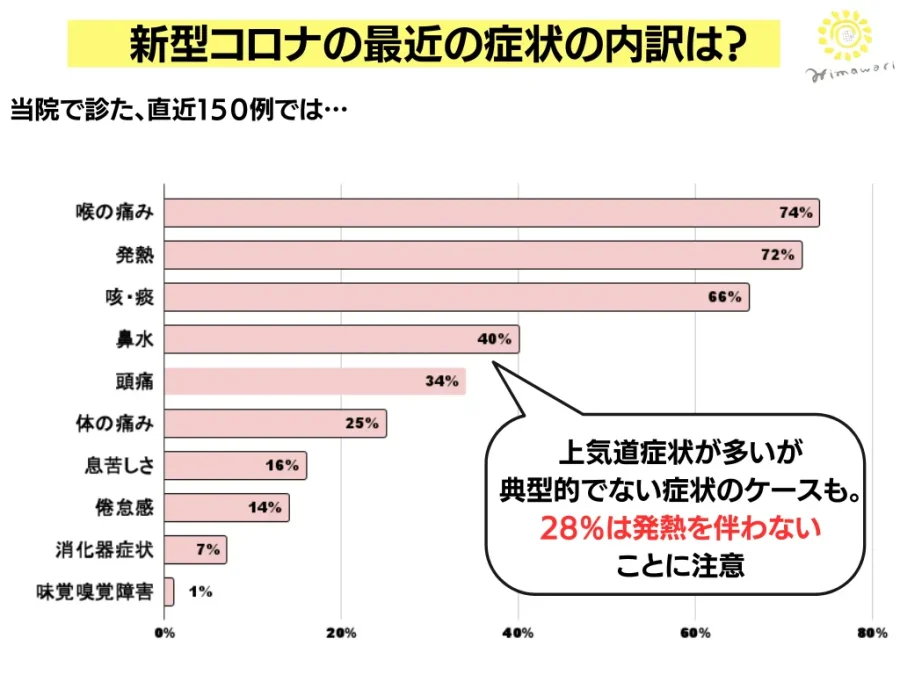

ニンバスが主流になっている現在で、当院で経験した150例の分析結果はこちらになっています。

- のどの痛み:74%

- 発熱(38度以上):72%

- 咳・痰:66%

- 鼻水:40%

- 頭痛:34%

- 体の痛み:25%

- 息苦しさ:16%

- 倦怠感・だるさ:14%

- 消化器症状(吐き気・下痢など):7%

- 味覚嗅覚障害:1%

よくニュースでは「カミソリの刃」のような強烈な喉の痛み(a razor blade sensation)が言われていますが、当院ではそこまで「カミソリの刃」のようなのどの痛みだけを経験するものではありません。

よくコロナの方には「一番辛いのはどの症状ですか?」と聞くことがありますが、「頭痛」や「関節痛」を言われることが多いですね。

ただし、のどの痛みを一番に挙げる人は、たしかに「ことさら痛い」といわれることがあります。

むしろ最近は関節痛の頻度が多くなってきたり、咳や痰の症状が増えてきました。また、鼻水を呈する人は少なくなったように感じます。

もちろん一施設の経験なので限界はありますが、カミソリの刃を飲み込んだような喉の痛みではないからコロナではないと考えるのは早計なので、ご注意ください。

詳しくは

も参考にしてください。

「ニンバス(NB.1.8.1株)」が主要な抗ウイルス治療薬に対して耐性を持つことを示唆するエビデンスはありません。特に、ニルマトレルビル/リトナビル(パキロビッド®)は、その作用機序がこの系統では大きく変異していないウイルス酵素を標的としているため、有効性を維持すると、WHOでは報告されています。

(抗ウイルス薬についてはコロナで使われる薬について【一覧・種類・自己負担】)を参照してください。

いずれにせよ、症状があまりに辛い方や高齢などの重症化リスクがある方は抗ウイルス薬を検討してもよいと思います。ぜひ「放置すれば治るだろう」などと考えず、医療機関に受診してください。

【この記事を書いた人】

一之江駅前ひまわり医院院長の伊藤大介と申します。プロフィールはこちらを参照してください。

あわせてこちらもオススメです

- 新型コロナウイルスの潜伏期間について解説【2025年最新・平均日数・感染力】

- 新型コロナ「XEC株」の特徴について【最新株・症状・推移】

- インフルエンザの潜伏期間と症状・新型コロナとの違いについて【隔離期間】

- 新型コロナの再感染はいつから?コロナ再感染の重症化や間隔・リスクについて解説

本当にかかったら大変という事がわかりました。

つい先日お盆に実家帰省したら、実家の母が保菌者で家族全員がコロナ感染しました。

私自身ワクチン3回+オミクロンに感染した経験ありますが、それでも感染しましたので、かなり感染力は強力だと思います。

※前回オミクロン感染から4年ほど風邪を引いていないくらい健康体でした。

症状は咳、喉の炎症、痰、頭痛、発熱(38-39度)です。風邪やインフルエンザっぽくもあります。

記事の通りで喉が非常に痛く、咳で寝れない程で、炎症でボロボロと医者からは言われました。

嗅覚・味覚障害のような症状はありません。

私は症状2日目に医者に行き、抗生物質やステロイド系の炎症抑える薬を服用したので回復傾向ですが、

風邪と考えて市販薬などで治療した家族は、治療に長い期間(療養期間5日じゃ外出できるほど治らない)を要しているので、早めに医療機関を受診したほうがよいかと思います。

夫は「俺も子供も2回かかったけど今なんともないんだし気にしすぎ」と外でマスクもしません。私はコロナにかかったらしい(らしいというのは夫からうつったようだが全く起き上がれない体調の悪さで数日寝込み、行く予定だった病院も院内感染で閉めてしまったので診断はされていない)時に咳が止まらず眠れず食べれず話せずで本当になんなら死ぬかと思いました。だから私は絶対にかかりたくありません。今回は喉が痛いと聞きますが咳も出ますか?予備に市販薬を買いたいのですがのどの痛みと咳止めとで悩んでいます。

現在新型コロナにかかりました!3日前から微熱?関節痛いなぁーとなってて3日やっと37.3度でてそれ以外は、頭痛がひどかったです。