「畑のお肉」とも呼ばれる大豆から作られる豆乳。健康や美容に関心のある方なら、一度は飲んだことがあるのではないでしょうか。手軽にタンパク質などの栄養を摂取できることから、毎日の食生活に取り入れている方も多いかもしれません。

しかし、「豆乳が体に良い」というイメージはあっても、具体的にどのような栄養成分が含まれていて、私たちの体にどんな嬉しい効果をもたらしてくれるのか、詳しく知らない方もいるでしょう。

- 「血圧やコレステロール値への影響はどうなの?」

- 「女性ホルモンに似た働きがあるって聞くけど、バストアップにも効果があるの?」

- 「男性が飲んだらどんな効果があるの?」

といった点は、多くの方が気になるところではないでしょうか。

この記事では、そんな豆乳の持つ豊富な栄養成分を詳しく解説するとともに、気になる血圧やコレステロールへの効果、そして女性が関心を寄せる「胸」との関連性について、分かりやすくご紹介していきます。

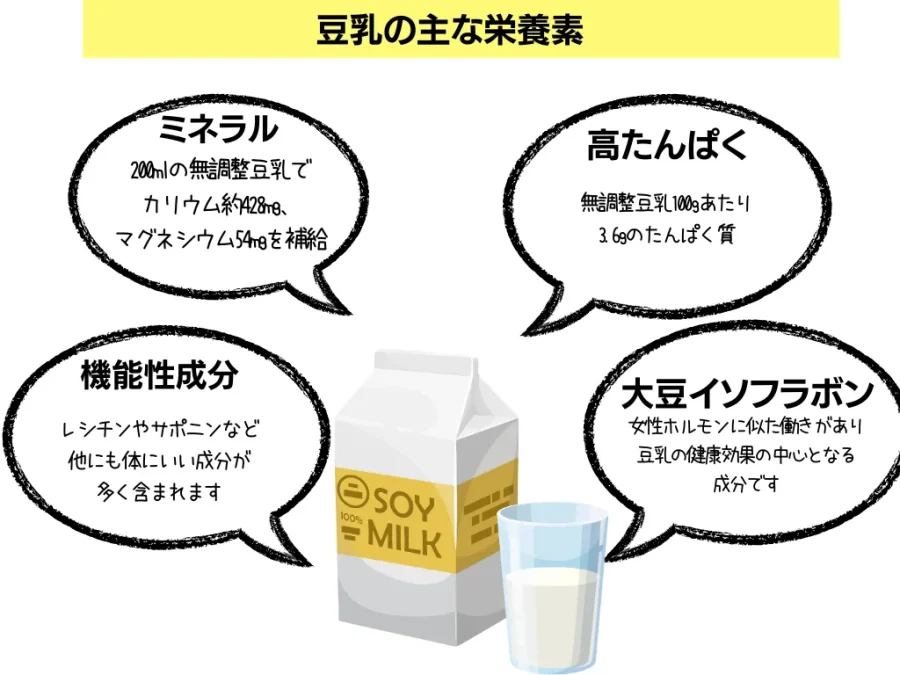

豆乳の主な栄養成分は?

では、まず豆乳の主な栄養成分についてみていきましょう。

豆乳(特に無調整豆乳)は、大豆由来の良質なたんぱく質を豊富に含む飲料です。無調整豆乳100mlあたり約3.6g程度のたんぱく質を含み、必須アミノ酸スコアも高く動物性たんぱく質に匹敵するほど豊富です。

脂質も約2.8g/100ml含まれますが、その多くはリノール酸など不飽和脂肪酸なので、決して健康に悪いものではありません。

炭水化物は無調整の場合約1.5~3g/100mlと低いですが、調整豆乳では砂糖が加えられるためやや多くなりますね。

カリウムやマグネシウムなどのミネラルも多く、例えば200mlの無調整豆乳でカリウム約428mg、マグネシウム54mgを補給できます。ビタミン類ではビタミンB群やビタミンEが含まれ、食物繊維も少量ながら含まれています。

特に豆乳の特筆すべき成分としてあげられるのが大豆イソフラボン。大豆イソフラボンは植物由来エストロゲン(フィトエストロゲン)であり、女性ホルモンに似た作用を示します。豆乳100ml中に約20~30mg程度のイソフラボンが含まれており、200mlパック1本で約50~60mg摂取できます。

さらに豆乳にはレシチンやサポニン、オリゴ糖などの機能性成分も含まれ、コレステロール低下作用や抗酸化作用、腸内環境改善などへの効果も知られています。

このように、豆乳は栄養学的にも非常にすぐれた成分がたくさん入った飲み物。普段の健康の一助としてもオススメですね。

ちなみに、調整豆乳は大豆固形分がやや少ない(日本農林規格で6%以上)代わりに砂糖や塩、香料などで飲みやすく調整されており、製品によってはカルシウムなどの栄養強化が行われています。

では、豆乳が具体的に何に対して効果があるのか、順に見ていきましょう。

(参照:出典:日本食品標準成分表(八訂)増補2023年)

豆乳は血圧を下げるのに効果的

まず、豆乳は血圧を下げるのにも効果的です。

特に大豆イソフラボンが、血圧調節に重要な「レニン-アンジオテンシン-アルドステロン系(RAAS)」を抑制する働きを持つ可能性があるとされています。これは血管の収縮やナトリウム再吸収を促進するホルモン(アンジオテンシンIIやアルドステロン)の産生を抑制することで、血圧を低下させるといわれているんですね。

さらに、大豆イソフラボンが抗酸化作用や抗炎症作用を通じて、血管内皮機能を改善し、一酸化窒素(NO)の産生を促進することで、血管拡張作用を示すのではないかとも考えられています。

実際、2024年に発表された、牛乳の代わりに豆乳を飲用した場合の血圧・脂質変化に関する17件のランダム化比較試験をまとめた論文では、牛乳の代わりに豆乳を12週間前後摂取すると、収縮期血圧が平均8.00mmHg低下、拡張期血圧も4.74mmHg低下したのです。

しかも、、甘味の有無による効果の差もみられませんでした。つまり調整豆乳でもいいということになります。

特に、もともと高血圧傾向がある人の方が血圧を下げる効果が顕著だったことから、普段血圧が高い人は豆乳を飲むのはオススメになります。

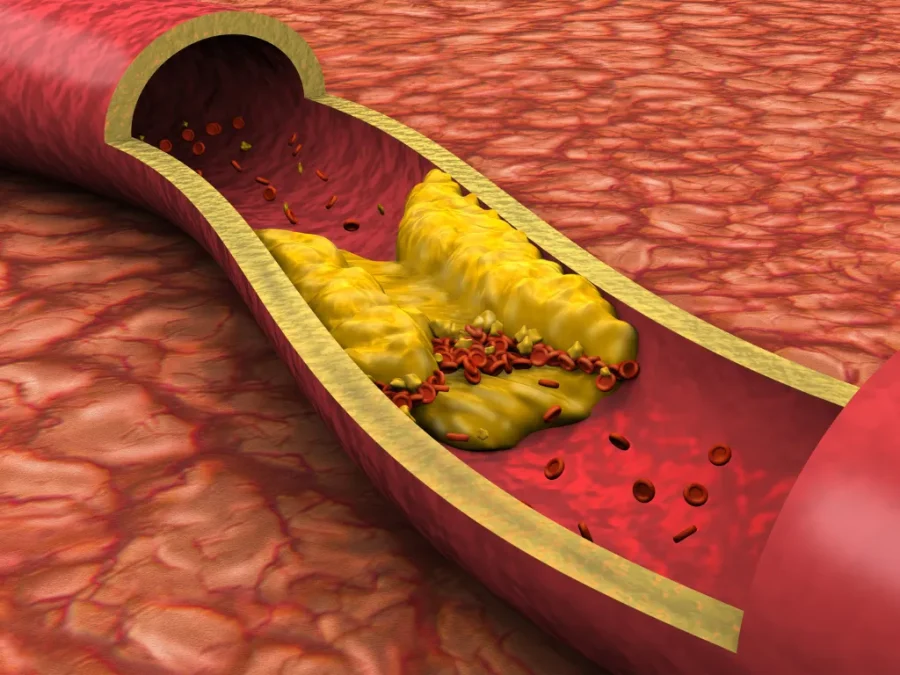

豆乳はコレステロールを下げるのにも効果的

豆乳を血圧を下げるだけではありません。コレステロールにもよい影響を与えます。

まず、大豆イソフラボンはコレステロール合成経路に作用してコレステロールの産生を抑制するとされています。またイソフラボンは胆汁酸排泄を促進することにより、肝臓でのLDLコレステロールの取り込みを間接的に促進することで、血中のLDLを下げているともいわれていますね。

さらに、大豆由来の食物繊維や植物ステロール、サポニンなどが、腸管におけるコレステロール吸収を阻害し、血中コレステロール値を下げる働きを持つ可能性もあります。

このように、豆乳にはコレステロールを下げる成分が数多くふくまれているのです。

実際、2019年の46件の大豆たんぱく質とコレステロールとの関係を見た論文によると、大豆たんぱく質を平均25g/日摂取するとLDLコレステロールが約5mg/dL低下し、総コレステロールも約6mg/dL低下しました。

さらに、2024年の複数の論文を検証した論文でも、牛乳から豆乳に置き換えることで、血中のNon-HDLコレステロールが0.26mmol/L(約10mg/dL)低下し、LDLも0.19mmol/L低下することが確認されています。

このように、豆乳はコレステロールを抑える効果も期待できることがわかりますね。

(参照:A Meta-Analysis of 46 Studies Identified by the FDA Demonstrates that Soy Protein Decreases Circulating LDL and Total Cholesterol Concentrations in Adults)

(参照:A systematic review and meta-analysis of randomized trials of substituting soymilk for cow’s milk and intermediate cardiometabolic outcomes: understanding the impact of dairy alternatives in the transition to plant-based diets on cardiometabolic health)

豆乳の女性に対する効果は?

大豆イソフラボンは女性ホルモンに似た作用を示すということで、女性への効果が期待されるところですよね。実際、女性に対する豆乳の効果は多く研究されています。

① 乳がん予防によい

実は、大豆イソフラボンはエストロゲンと似た構造を持っているので乳房などに存在するエストロゲン受容体に結合します。

イソフラボンが結合すると、脳は「すでにエストロゲンが十分存在している」と錯覚して、エストロゲン産生を促すホルモン卵巣でのエストロゲン産生が抑えられるのです。

乳がん細胞は、エストロゲンによって増殖を刺激するタイプがあります。そのため、イソフラボンにより本物のエストロゲンの作用が弱まり、乳がん細胞の増殖刺激が抑制されるというわけですね。

他にもエストロゲンを介さないDNAトポイソメラーゼやチロシンキナーゼの阻害を通じて、乳がん細胞の増殖を抑制する効果なども確認されています。

実際、2022年に行われた大豆イソフラボン摂取量と乳がん発症リスクに関するメタ分析では、大豆イソフラボン(豆乳等の大豆食品)摂取量が多い女性ほど、乳がんの発症リスクが有意に低いことが示されています。

具体的には乳がんを発症された人の77%は1日のイソフラボン量が15㎎未満であり、1日15㎎以上イソフラボンをとっていた人はわずか23%弱であったとしていますね。

また、2008年にアジア人を中心に行われた研究によると、大豆イソフラボン摂取量が1日あたり約20mg以上の群で乳がんリスクが29%低減したという報告もあります。

このように、女性の代表的ながんである「乳がん」予防にもイソフラボンがある程度効果があることがわかります。

(参照:Epidemiology of soy exposures and breast cancer risk)

(参照:Soy Isoflavones and Breast Cancer Risk: A Meta-analysis)

② 更年期障害によい

更年期障害はエストロゲンが低下して乱れることで出てくるということなので、当然エストロゲンに似た大豆イソフラボンが効果があるのは想像に難くないでしょう。

実際、2015年に大豆イソフラボンによる更年期障害(ホットフラッシュ)改善効果に関するモデルベース・メタ分析が行われています。

主に大豆イソフラボン錠剤または高イソフラボン含有の豆乳・食品(30~100mg/日のイソフラボン摂取量)をとってもらい比較試験を行ったところ、大豆イソフラボン群では更年期のホットフラッシュの頻度・重症度がプラセボ群に比べ緩和されました。最大効果は症状約25%減少と推定されています。

大体、ホルモン補充療法(エストロゲン)の効果(約45%減)の半分程度ということになりますね。また効果発現にやや時間を要し、12週(3ヶ月)でようやく効果の半分に達する「ゆるやかな効き方」を示しました。

このように更年期障害でよくみられる「ほてり」や「発汗」などの血管運動神経症状にもオススメできる食材といえます。

(参照:Quantitative efficacy of soy isoflavones on menopausal hot flashes)

③肌にもよい

実は、大豆イソフラボンは肌にもよいとされています。大豆イソフラボンと肌との関連性を調べた論文では、そのメカニズムとして以下のことが言われていますね。

- 抗酸化作用:イソフラボンは活性酸素種(ROS)を抑制する抗酸化作用があり、紫外線ダメージによる肌の老化(光老化)を抑制するとされています

- コラーゲン産生促進作用:イソフラボンは皮膚内のコラーゲン繊維の産生を刺激するため、肌のシワやたるみを改善すると考えられています。

- 色素沈着の抑制:イソフラボンには、メラニン生成に関与するチロシナーゼの活性を抑える作用や、ケラチノサイトによるメラニンの取り込みを抑制する作用があります。

- エストロゲン様作用:イソフラボンはエストロゲンに似た作用を持つため、エストロゲン欠乏による肌老化を改善すると考えられています。

実際、2023年の論文によると、イソフラボンによる肌の効果として以下のことが言われています。(対象:閉経後女性44名)

- シワの改善効果:豆乳イソフラボン摂取16週後にはシワの重症度がベースライン比で平均5.9%減少し、24週後には7.1%の減少しました。

- くすみの改善効果:豆乳イソフラボンを摂取した群では24週後に顔の色素沈着が2.5%有意に減少しました。

- 肌の保湿効果:豆乳イソフラボンを摂取した群は、24週後の皮膚の水分量がベースラインと比較して頬の部位で39~68%と大幅に有意に増加しました。

このように、大豆イソフラボンを普段から摂取することは「お肌にもいい」のです。

豆乳の男性に対する効果は?

女性に様々な効果があることは分かったと思いますが、男性には豆乳は何か効果があるのでしょうか?

豆乳の男性への効果として代表的なのが、「前立腺がんの抑制効果」です。

豆乳に含まれるイソフラボン(ゲニステイン、ダイゼイン)は植物性エストロゲン(フィトエストロゲン)として作用します。これらのイソフラボンは前立腺組織に蓄積し、前立腺がん細胞に対して細胞毒性(がん細胞を殺す作用)を発揮する可能性があるとされています。

特にゲニステインはエストロゲン受容体を介して、前立腺がんの発生を抑制することが動物実験(マウス)で確認されていますね。

実際、2018年に発表された大豆食品摂取と前立腺がんリスクを30以上の論文をまとめた論文によると、豆乳など大豆食品の摂取量が多い男性ほど、前立腺がんの発症リスクが低いことが示されています。

特に、大豆食品の総摂取量(p < 0.001)、ゲニステイン(p = 0.008)、ダイゼイン(p = 0.018)、および未発酵大豆食品(p < 0.001)の摂取量は、前立腺がんのリスク低下と有意に関連していました。

ちなみに、かつて「豆乳を飲むと女性化する(男性ホルモンが下がる)のでは?」という誤解もありましたが、実際には複数の臨床研究のメタ分析で大豆食品やイソフラボンが男性のテストステロン(男性ホルモン)やエストロゲン値に影響を及ぼさないことが確認されています。

例えば2021年の解析では、38件の試験から大豆・イソフラボン摂取による男性ホルモン値の変化は認められず、精子数など生殖機能への悪影響も報告されていません。

従って男性が豆乳を飲んでも「女性化」する心配はありませんので、ご安心を。

(参照:Neither soy nor isoflavone intake affects male reproductive hormones: An expanded and updated meta-analysis of clinical studies)

(参照:Soy Consumption and the Risk of Prostate Cancer: An Updated Systematic Review and Meta-Analysis)豆乳を摂取する上での注意点や摂取量は?

ここまで、豆乳の健康効果について幅広くお伝えしていきましたが、どんな食材も「飲みすぎ食べ過ぎ」はあまりよくありません。

例えば、以下の注意点があります。

- 飲みすぎ:豆乳も健康によいからといって、飲みすぎは禁物です。大体多くの臨床試験で行われている大豆イソフラボンの量は多くて100mg、一方コップ1杯分(200ml)で50mgくらいのイソフラボンが含まれています。したがって、摂取量の最適値としてコップ1杯分、多くて2杯分までの方が望ましいでしょう。

- おなかのはり:豆乳に含まれる大豆特有の繊維やオリゴ糖が消化されずに大腸に達すると、腸内細菌によって発酵し、ガスが発生する原因になることがあります。過敏性腸症候群ではとらない方がよいケースもありますね。詳しくはあなたの過敏性腸症候群はガス型?過敏性腸症候群の症状・原因・治し方についてを参照してください。

- 大豆アレルギー:人によっては大豆アレルギーがあることがあります。例えば、息苦しさやかゆみ、鼻水などです。大豆で体調が悪くなる人は注意が必要です。

もちろん基本的には安全性も高く、飲むことのメリットが多い食材なので、上記の注意点に気を付けながら、上手に活用してくださいね。

【この記事を書いた人】

一之江駅前ひまわり医院院長の伊藤大介と申します。プロフィールはこちらを参照してください。あわせてこちらもオススメです

- ニンニクの効果と栄養・デメリットについて解説【メンタル・風邪・食べ方】

- 腎臓にいい食べ物と悪い食べ物について【玉ねぎ・にんにく・コーヒー】

- 寿命を延ばす食べ物は?長寿の秘訣を医学論文から検証します!

- 地中海食は認知症やダイエットに効果がある?地中海食の論文によるエビデンスを紹介!

- 胃腸の調子が悪い時の食事について【おすすめな食べ物・避けるべき食べ物】

- 脂肪肝におすすめの食事改善法について解説【減量・コーヒー・アルコール】

この記事へのコメントはありません。