最近では、朝の目覚めの一杯としてだけでなく、仕事の合間のリフレッシュや友人との会話のお供など、私たちの日常に欠かせない存在となっているコーヒー。

香ばしい香りに包まれて、ホッと一息つく時間は、まさに至福のひとときですよね。

実は、コーヒーは単なる大人の嗜好品ではありません。健康効果もすばらしいのです。

昔は「カフェインの摂りすぎは良くない」といった健康への懸念が示されることもありましたが、近年の医学研究では、コーヒーが私たちの健康に多くの良い影響をもたらすことが明らかになってきているんです。

今回、最新の医学論文から、コーヒーが私たちにもたらす健康効果と、デメリットについてお話していきます。

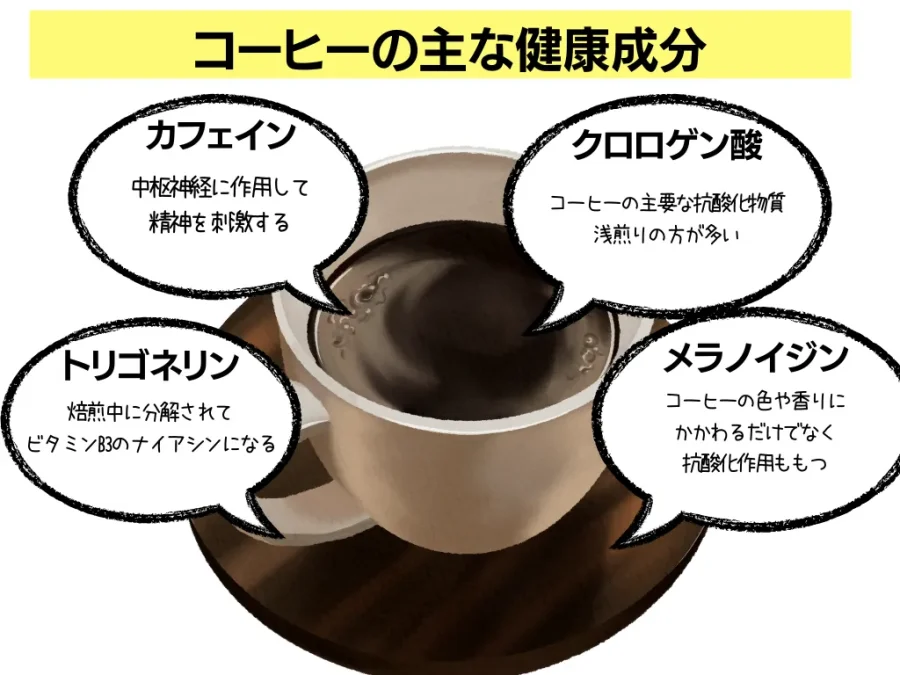

コーヒーの主要な栄養成分は?

もちろん、一杯のコーヒーのほとんどは水分でできていますが、

その特徴的な香りや風味、そして健康効果は、わずか2%にも満たない固形成分にギュッと凝縮されています。

特に注目したいのが、以下の成分です。

① カフェイン

言わずと知れたコーヒーの主役ですね。中枢神経系に作用し、精神を刺激する効果があります。コーヒーの苦味の約10%を担っているとも言われています。

実は豆の種類によって含有量は大きく異なり、私たちがよく飲むアラビカ種は乾燥重量あたり0.7〜1.6%に対し、ロブスタ種では1.5〜4.0%と約2倍も含まれています。

一般的なドリップコーヒー(約237mL)には約135mgのカフェインが含まれることが多いです。

② クロロゲン酸類(CGAs)

コーヒーの主要なポリフェノールです。生豆の乾燥重量の12〜18%を占めており、とても強力な抗酸化作用を持っています。

ただし、熱に弱く、焙煎が進むと分解されてしまうため、浅煎りのコーヒーの方がクロロゲン酸類を豊富に含んでいます。

ある研究では、浅煎りコーヒー1杯(200mL)に約400mgのクロロゲン酸類が含まれていたのに対し、深煎りでは約150mgだったという報告もあります。

③ トリゴネリン

生豆に含まれるアルカロイドで、焙煎中に分解されてビタミンB3のナイアシンになったり、コーヒーの香りの元となるピリジン類を生成したりします。

④ ジテルペン類(カフェストールとカーウェオール)

コーヒーオイルに含まれる脂質成分です。これらは血清コレステロール値を上昇させる作用があると言われていますが、ペーパーフィルターで抽出するとほとんどが除去されるのでご安心ください。

フレンチプレスなどのフィルターを使わない方法で淹れるコーヒーには多く含まれる傾向があります。

⑤ メラノイジン

焙煎中に生成される褐色の高分子化合物です。コーヒーの色や風味に貢献するだけでなく、抗酸化活性も持っていると言われています。

このように、コーヒーはカフェインだけでなく、多種多様な成分が複雑に作用し合うことで、私たちの健康に影響を与えています。

(参照:Coffee consumption and health: umbrella review of meta-analyses of multiple health outcomes)

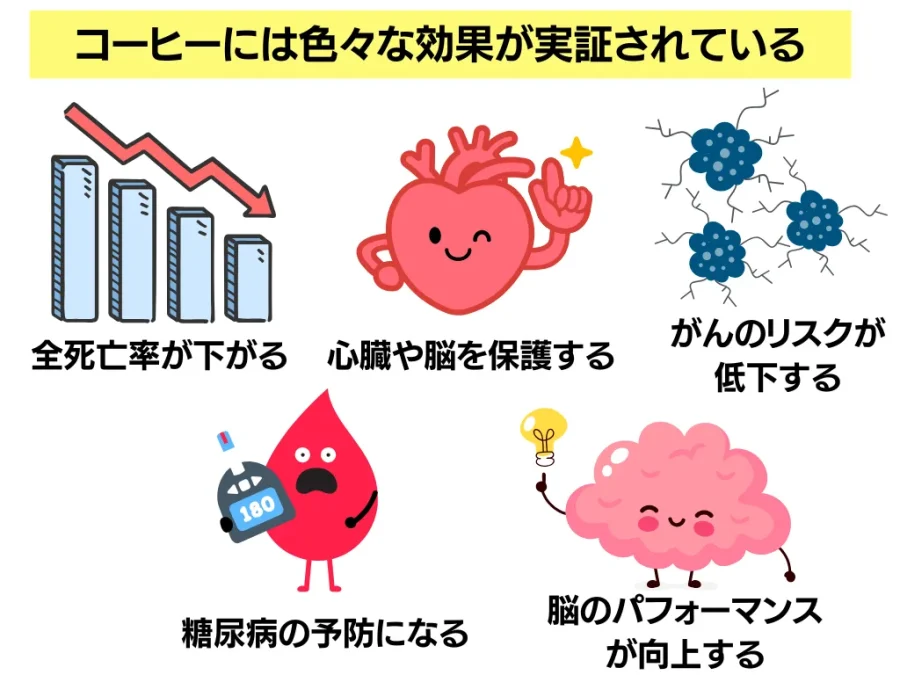

コーヒーの主な効果は?

コーヒーは単なる「苦い飲み物」ではありません。実は、近年の多くの研究によって、コーヒー摂取がさまざまな病気のリスクを下げたり、私たちの心身に良い影響を与えたりすることが明らかになってきています。

① 全死亡率が低下する

特に注目すべきは、全死亡リスクの低下でしょう。

2017年の包括的なレビューによると、コーヒーを全く飲まない人と比べて、1日3〜4杯摂取する人は全死亡リスクが17%のリスク低下という結果となりました。

これは、飲む量が多ければ多いほど良いという単純な関係ではなく、適度な量が重要だということもわかっています。

この効果はカフェインレスコーヒーでも確認されており、全死亡リスクの低下は1日3杯の摂取で最大となったそうです。これは、カフェイン以外の成分も健康効果に大きく貢献している証拠と言えるでしょう。

特に、朝のコーヒーが大切という論文も出ていますので、コーヒーを取るなら朝とるようにしてください。

(参照:Coffee drinking timing and mortality in US adults)

(参照:Coffee consumption and health: umbrella review of meta-analyses of multiple health outcomes)

② 心臓や脳を保護する

かつてはカフェインの影響からか、「コーヒーは心臓に悪い」というイメージもあったかもしれませんが、最近の研究ではむしろ保護的な効果が示されています。

コーヒーの高摂取群は低摂取群と比べて、心血管疾患による死亡リスクが19%低いと報告されています。こちらも、1日3〜4杯の摂取で効果が最大となる傾向が見られます。

個別の疾患では、適度なコーヒー摂取が脳卒中や心不全のリスク低下と関連している可能性があります。また、意外かもしれませんが、1日に最大5杯までの挽いたコーヒーやインスタントコーヒーの摂取は、不整脈のリスクをむしろ低下させるという報告もあります。

(参照:Coffee consumption and health: umbrella review of meta-analyses of multiple health outcomes)

③ がんのリスクが低下する

コーヒーを接種すると、特定のがんのリスク低下と強く関連していることが分かっています。がん全体の発生リスクも17%低下するという報告もありますね。

特に顕著なのは、肝臓がんと子宮内膜癌です。

国立がん研究センターからの報告によると、コーヒーをほぼ毎日飲むことで、まったく飲まない人の51%も低下することが示唆されています。

なぜコーヒーが肝臓がんに効果的なのかはよくわかっていません。コーヒーにはクロロゲン酸をはじめとするたくさんの抗酸化物質が含まれており、動物実験などから、これが肝臓のがん化を防御する方向に働いているのではないか、とされています。

また、子宮内膜がんについてもリスク低下の程度が大きく、メタアナリシスでは30%のリスク低下が示されています。

他にも、前立腺がん、大腸がん、皮膚がん(非黒色腫皮膚がんおよび黒色腫)についてもリスク低下の可能性が示唆されています。

このように、コーヒーのもつさまざまな抗酸化作用が、がんの予防効果につながっているのです。

(参照:国立がん研究センター「コーヒー摂取と肝がんの発生率との関係について」)

(参照:Coffee consumption and health: umbrella review of meta-analyses of multiple health outcomes)

④ 糖尿病予防にもなる

実は、糖尿病やダイエットの効果も言われています。

例えば、インスリンに対する効きが悪くなることで発症する「2型糖尿病」について。2014年のメタアナリシスでは、1日1杯コーヒーを飲むだけで、カフェイン入りで9%、カフェインレスコーヒーでも6%低下したという報告されていますね。

カフェインレスコーヒーでも糖尿病予防効果が確認されているため、カフェイン以外の成分、特にクロロゲン酸が重要な役割を果たしていると考えられています。

⑤ 脳のパフォーマンス向上にも効果的

コーヒーを脳のパフォーマンス向上のために飲んでいる人も多いと思いますが(私もそうです)、実際、脳に対しても様々な良い意味での影響が言われています。

実際、カフェインは脳に多くの良い作用をもたらします。注意力や幸福感を高め、集中力を高め、気分を改善し、うつ状態を軽減することができる報告もありますね。

もちろん「飲みすぎ」で不安感や睡眠障害をきたす可能性がありますので、ご注意ください。

(参照:Effects of coffee/caffeine on brain health and disease: What should I tell my patients?)

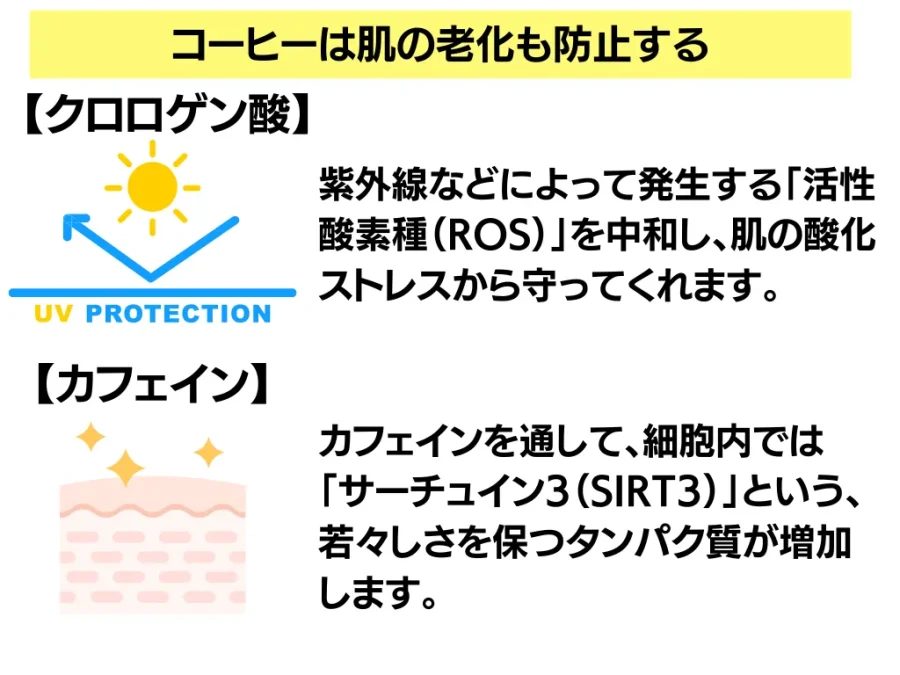

コーヒーの肌に対する効果は?

「コーヒーはシミになるって聞いたことがあるけど、本当は肌にどう影響するの?」そんな風に思われたことはありませんか?

実は、近年の研究では、むしろコーヒーが肌の健康、特にアンチエイジングに対して非常に良い影響を与える可能性が示されています。

実際、2024年に中国で発表された論文によると、コーヒー摂取量の多いと、顔の皮膚老化リスクが15%程度低下することが示されましていますね(オッズ比 0.852、95%信頼区間 0.753-0.964)。

では、コーヒーはどのようにして私たちの肌を守ってくれるのでしょうか?

まず、コーヒーに含まれるポリフェノール(特にクロロゲン酸など)は、紫外線などによって発生する「活性酸素種(ROS)」を中和し、肌の酸化ストレスから守ってくれます。

この活性酸素種は、肌のハリや弾力を保つコラーゲンやエラスチンを分解する酵素を活性化させてしまうため、ポリフェノールが活性酸素種を中和することで、シワやたるみの原因となるコラーゲン分解の抑制に直接つながるといわれているんです。

さらに、カフェインも以下のメカニズムで細胞の老化を抑えることが言われていますね。

- 低用量のカフェインはまず、肌細胞の表面にある「アデノシンA2a受容体」という特定のドアをブロックします。

- そのブロックが合図となり、細胞内では「サーチュイン3(SIRT3)」という、若々しさを保つタンパク質が増加します。

- このサーチュイン3が、細胞のエネルギーセンサーである酵素「AMPK」のスイッチを入れます。

- AMPKのスイッチが入ると、細胞にもともと備わっているお掃除&リサイクルシステム「オートファジー」が作動を開始します。そして、古くなったり傷ついたりした細胞内の部品が効率的に片付けられます。特に、ダメージを受けたエネルギー工場(ミトコンドリア)を専門に掃除する「マイトファジー」も活発になります。

このように、カフェインや多くのポリフェノールが肌の健康につながっているのです。

(参照:Beverage consumption and facial skin aging: Evidence from Mendelian randomization analysis)

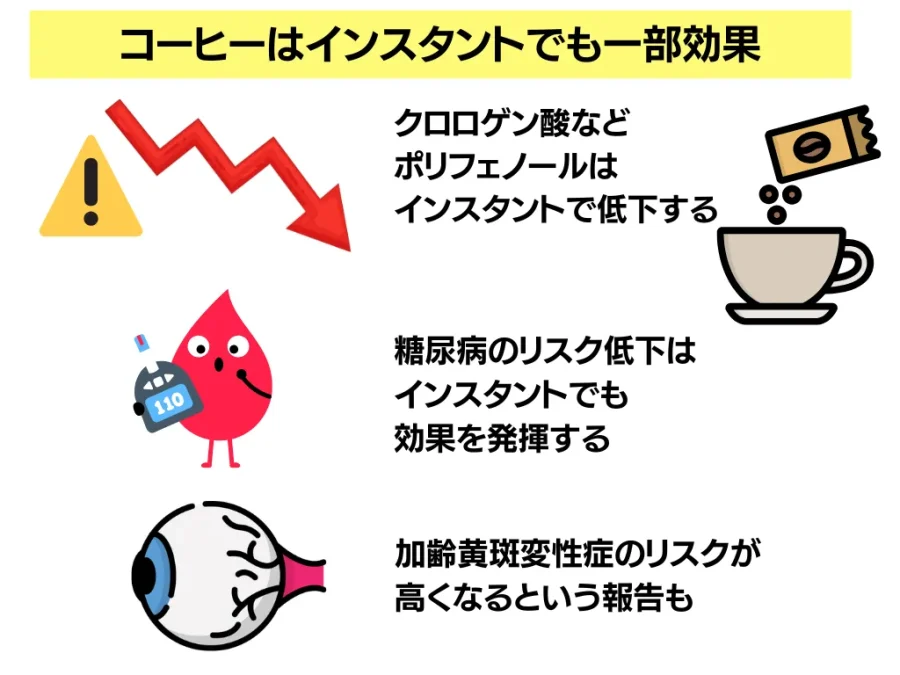

コーヒーはインスタントでも効果がある?

多くの方が手軽に飲めるインスタントコーヒーを飲んでいると思いますが、インスタントコーヒーはコーヒーと同じくらい効果があるのでしょうか。

結論から言うと、インスタントコーヒーは「一部の効果は維持されるものの、レギュラーコーヒーに比べて効果が弱まり、独自の潜在的リスクを伴うこともある」と言えます。

まずはインスタントコーヒーで減弱する効果から。

インスタントコーヒーは製造過程で、クロロゲン酸類やN-メチルピリジニウムといった、抗酸化作用や抗炎症作用を持つ有益な化合物が失われやすい傾向があります。そのため、これらの抗酸化作用に依存する健康効果は、レギュラーコーヒーに劣る可能性があるとされています。例えば、がんによる死亡リスクの低下は、インスタントコーヒーでも見られるものの、その効果はレギュラーコーヒーの方が大きいと報告されていますね。

特に、クロロゲン酸が肝臓の炎症を抑え、修復を助ける可能性があるため、肝機能に不安がある方は、クロロゲン酸が豊富なレギュラーコーヒーを選ぶ方がより有益かもしれません。

一方で、インスタントコーヒーでも維持される重要な健康効果もあります。特に、2型糖尿病のリスク低下効果は、コーヒーの種類(レギュラー、インスタント、カフェイン入り、カフェインレス)を問わず、大規模な研究で一貫して確認されています。これは嬉しいポイントですよね。

またインスタントコーヒーには、製造過程に起因するいくつかの潜在的なリスクが指摘されています。

- アクリルアミドが増加する: 高温での加熱処理中に生成される可能性のある発がん性物質であるアクリルアミドは、インスタントコーヒーの方がレギュラーコーヒーよりも含有量が多い傾向があります。

- 加齢黄斑変性(AMD)と関連: 2025年に発表予定の中国の研究では、インスタントコーヒーの摂取と萎縮型(乾燥型)加齢黄斑変性(AMD)との間に強い遺伝的相関が報告されました。この研究では、メンデルランダム化解析という手法を用いており、インスタントコーヒー摂取量の1標準偏差の増加あたり、萎縮型AMDのリスクが約6.92倍に増加するという驚くべき結果が示されています。その原因として、製造過程の高温処理で生成される終末糖化産物(AGEs)などの有害物質が、網膜細胞の酸化ストレスや炎症を促進するためではないかと推測しています。

このように、ポリフェノールが少なくなったり、潜在的なリスクを考えると、(手間ひまはかかるけど)ドリップしたコーヒーの方が健康には望ましいといえますね。

(参照:Genetic Correlation and Mendelian Randomization Analyses Support Causal Relationships Between Instant Coffee and Age-Related Macular Degeneration)

(参照:Impact of Brewing Methods on Total Phenolic Content (TPC) in Various Types of Coffee)

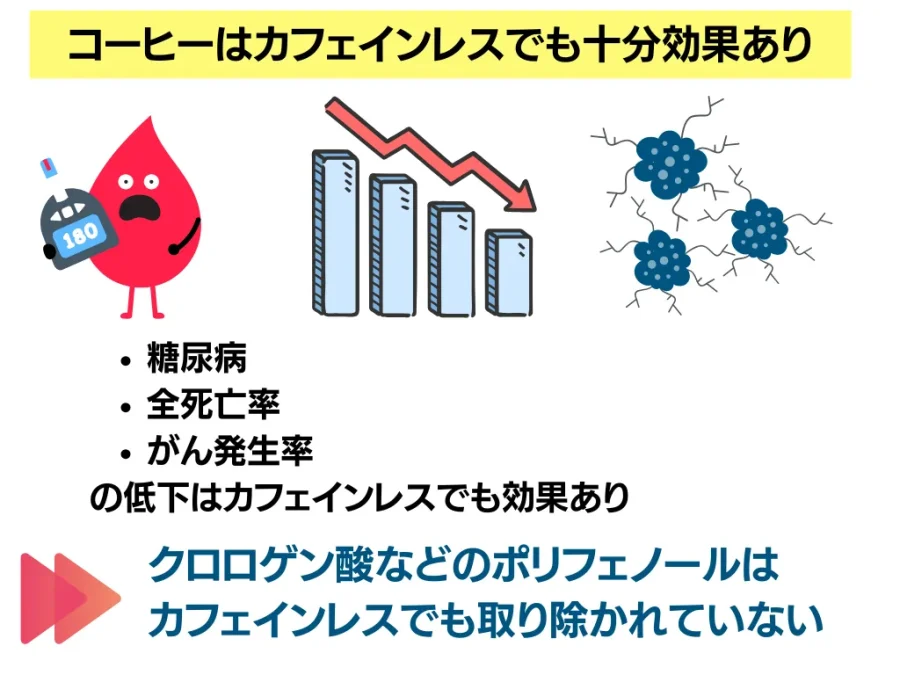

コーヒーはカフェインレスでも効果がある?

とはいえ、カフェイン入りの通常のコーヒーを飲むとカフェインの作用で消化器症状が出てしまったり、後述するカフェインの副作用が強く出てしまう方も多いと思います。

そんな方はカフェインレスコーヒーがオススメですが・・・カフェインレスコーヒーでも効果があるのでしょうか。

答えは「もちろんカフェインの作用による効果は期待できないが、他の効果は十分期待できる」といえます。

重要なのは、カフェインが除去されても、クロロゲン酸類などの主要なポリフェノールは大部分が保持されるという点です。そのため、カフェインレスコーヒーも依然として抗酸化物質が豊富なのです。また、ある研究ではミネラルも保持されていて、カフェインレスコーヒー1杯でマグネシウムの1日推奨摂取量の2.4%、カリウムの4.8%を摂取できると報告されています。

では、具体的にどのような健康効果が期待できるのでしょうか?

例えば カフェインレスコーヒーの摂取は、カフェイン入りコーヒーとほぼ同等の2型糖尿病リスク低下効果を示すことが分かっています。また、がんの抑制効果や全死亡率への低下効果についてもカフェイン入りとカフェインレスではほぼ同等という結果ですね。

多くのコーヒーの健康効果はカフェインではなく、クロロゲン酸などのポリフェノールによるもの。そのため、カフェインレスコーヒーでも十分、健康効果は期待できるんです。

ちなみに、カフェインレスコーヒーは、生豆の段階でカフェインを97%以上除去したものですが、完全にカフェインがゼロになるわけではありません。一般的には1杯あたり2〜15mg程度のカフェインが含まれると言われていますので、やはり飲みすぎには注意ですね。

コーヒーは時に下痢になりやすい

こんな様々な有用な効果があるコーヒーがありますが、意外な弱点があります。その1つは「下痢」です。

コーヒーは、胃酸の分泌と結腸の運動を促進するホルモンであるガストリンの放出を刺激します 。さらに、胆嚢の収縮を促すホルモンであるコレシストキニン(CCK)の放出も刺激して便意を促すのです。実際、コーヒーの感受性の高い人では、飲用後わずか4分以内にS状結腸から直腸にかけての運動性が亢進することが直接的に確認されています。

健康なボランティア99人を対象とした研究では、29%(そのうち63%が女性)が「コーヒーによって便意がもたらされる」と回答しています。また 1日あたり約204 mg未満の適度な摂取は、むしろ慢性便秘が18%改善するというデータもありますね。しかし、一方で204㎎以上接種した場合は逆に慢性便秘が悪化すると報告されています。

つまり、コーヒーの消化管への作用が単純な「下剤効果」ではなく、適量では便通を整え、過剰摂取では逆効果になりうるということです。下剤替わりにコーヒーを取るのはやめましょう。

(参照:Coffee and gastrointestinal function: facts and fiction. A review)

コーヒーは他にもデメリットがいろいろ

コーヒーのデメリットは下痢だけではありません。さまざまな副作用が報告されています。

① 妊娠中のリスク

妊娠中のカフェイン摂取は、特に注意を要する領域です。カフェインは胎盤を容易に通過しますが、胎児はカフェインを効率的に代謝するための酵素系が未熟です 。そのため、カフェインが胎児の体内に蓄積し、発育に影響を及ぼす可能性があるんですね。

例えば、大規模な複数の論文を検証した研究では、1日100mgのカフェイン摂取増加すると低体重出生児になるリスクが13%高まるとしています。

(参照:Maternal caffeine intake during pregnancy is associated with risk of low birth weight: a systematic review and dose–response meta-analysis)

② 女性における骨折リスクの増加

また、コーヒーは特に女性による骨折のリスクにもつながっていることがわかっています。

原因として、カフェインがカルシウムの代謝に影響を与える可能性が考えられています。カフェインは尿中へのカルシウム排泄を増加させ、腸管でのカルシウム吸収効率をわずかに低下させる作用があります 。これが長期的に負のカルシウムバランスを引き起こし、骨密度を低下させるのです。

実際、あるメタアナリシスでは、1日1杯のコーヒー摂取増加ごとに、骨折リスクが全体で3.5%増加し、特に女性では4.9%増加するという報告もあります。

➂ 神経による作用

当然ですが、カフェインは中枢神経刺激作用を持つため、精神状態や睡眠に影響を及ぼす可能性があります。

- 不安: カフェイン摂取は、特に感受性の高い個人において不安症状を誘発または増悪させることがあります 。複数の論文を検証した結果、カフェイン摂取は健康な人々の不安リスクを高めることと関連しており、特に1日400mgを超える高用量の摂取でその影響が顕著になることが示されています 。この作用は、カフェインが脳内のアデノシン受容体を遮断することによって引き起こされると考えられています 。

- 睡眠障害: カフェインの最もよく知られた作用の一つが覚醒作用です。これは、睡眠を促進するアデノシンという神経伝達物質の働きをカフェインがブロックするために起こります 。就寝前にカフェインを摂取すると、入眠困難や睡眠の質の低下につながる可能性があります 。

どんな薬や食材もそうですが、メリットが多い分、デメリットもつきもの。あくまでバランスのとれた食事を心がけてください。

【この記事を書いた人】

一之江駅前ひまわり医院院長の伊藤大介と申します。プロフィールはこちらを参照してください。

あわせてこちらもオススメです

- トマトの効果について【肌あれ・血圧・ダイエット】

- 痛風・尿酸値とコーヒーの「意外な」関係について【砂糖はOK?何杯まで?】

- 地中海食のメリットとレシピ、デメリットについて解説【日本人・エビデンス】

- ニンニクの効果と栄養・デメリットについて解説【メンタル・風邪・食べ方】

- 立ちくらみがひどい時の原因と対処法は?立ちくらみの予防法や診療科についても解説

- 腎臓にいい食べ物と悪い食べ物について【玉ねぎ・にんにく・コーヒー】

- 寿命を延ばす食べ物は?長寿の秘訣を医学論文から検証します!

この記事へのコメントはありません。