- 足の皮がめくれてくる

- かかとのかさつきが気になる

- 爪がかさついて厚くなっている

- 足に水ぶくれができるようになってきた

実はこれらの症状はすべて水虫(白癬菌)による可能性が高い症状ばかり。水虫は見た目も悪いだけでなく、足の病気を悪化させたり、人にうつしたりする疾患なので、早めに治したいところですよね。

では、どれくらい水虫はうつりやすいのでしょう?昔は「治療は長くかかる」といわれていましたが、実際水虫は完治するのでしょうか?

今回は、そんな水虫(白癬)の原因や症状・治し方・治療する薬に至るまで幅広く解説していきます。

Table of Contents

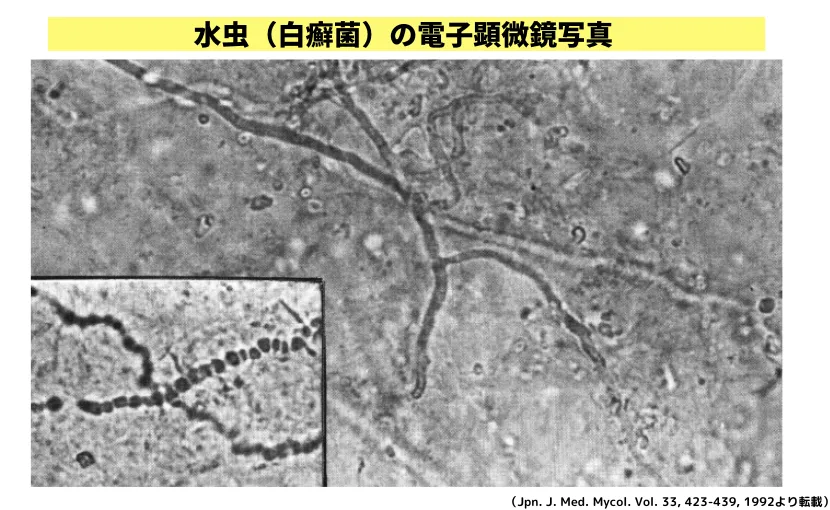

水虫(白癬)の原因は?

水虫とは、足の指や爪の間、足底、手指などの湿度の高い部分に発生する「白癬菌」とよばれる真菌感染症(カビの1種)のこと。

「白癬菌」はケラチンというタンパク質を栄養にしているので、ケラチンの多い「角質」という場所に住み着きます。一般的に、カビはジメジメした湿度の高いところで増殖します。そのため、足や手の指の間、爪の下などの湿度の高い部位に感染することが多くなります。

「水虫=足」のイメージが強いですが、実は足のほかにも手・股・頭など色々な場所にできます。逆に、ケラチンがない口の中などには住み着きません。

では、なぜ水虫が出てくるのでしょう。例えば次のようなことが考えられます。

- 周りに水虫の方がいる:水虫の主な原因は、真菌感染であり、近くの人に水虫の方がいると移りやすくなります。(後述)

- 皮膚に小さな傷がある:素足で歩きまわりやすい方は、足に目に見えない小さな傷がついてしまうので要注意。水虫は皮膚にダメージがあると、そこを侵入経路にして感染しやすくなります。

- 汗や湿気で蒸れている:足や手の指の間、足底などが常に湿っていると、真菌が繁殖しやすくなります。また、靴や靴下などが常に湿った状態も要注意です。

- 免疫力の低下がある:例えば、糖尿病やHIV感染症などの疾患がある場合は、もともとの免疫力が弱くなり、水虫にかかりやすくなります。

よく水虫で来院される方は「自分だけが恥ずかしい」と隠したがる傾向にありますが、実は非常によくある感染症の1つ。

日本の疫学調査によると、5人に1人が白癬菌に感染しているといわれています。皮膚にカビが寄生して出てくる病気は新たに皮膚科を受診する患者の12%程度を占め、そのうちの88%が白癬といわれていますので、非常にポピュラーな感染症といえますね。

それでも診療では気をつかって、診断が確定したら小声で会話するようにしています。

(参照:Jpn. J. Med. Mycol. Vol. 47, 69-73, 2006. 爪真菌症:疫学, 診断, 治療の最近の進歩)

(参照:日本皮膚科学会HP「皮膚科では白癬患者はどのくらいいるのですか?」)

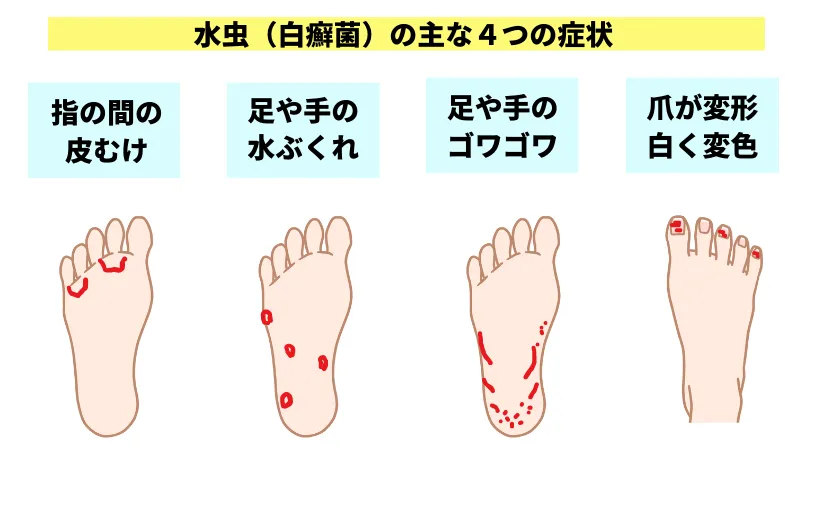

水虫(白癬)の主な症状は?

水虫の主な症状としては次のようなものがあげられます。

① 指の間に皮むけが起こる(趾間型)

指の間に発症するタイプで、水虫のなかで最も多く見られます。とくに、薬指と小指の間にできることが多く、白くふやけて皮がめくれてくるのが特徴です。赤くただれてしまったり、逆に乾燥して皮めくれだけ起こったりすることもあります。

意外とかゆみがなかったりするので、「かゆくないから水虫ではない」というのは誤りです。注意しましょう。

② 小さな水ぶくれができる(小水疱型水虫)

足の土ふまずや側面などを中心に小さな水ぶくれができることもあります。水ぶくれは、直径数ミリから数センチほどの大きさがあり、そのうちはじけますが治療しない限り繰り返します。

梅雨の時期に発症しやすく、秋によくなるのを繰り返すのも小水疱型の特徴の1つで、こちらはしばしばかゆみを伴うこともあります。

③ 皮が厚くなり、カサカサしてくる(角質増殖型水虫)

かかとを中心に、足の皮膚がカサカサしてきます。そのうち分厚くなってかたくなり、ひび割れたりすることがあります。冬に悪化しやすくなるのが特徴です。

よく水虫といえば「かゆい」「ジメジメしている」と考えられがちですが、柾に真逆の性質がありますね。

特に夏でもずっと皮が厚く、足の裏が粉をふいた感じになっており、ゴワゴワしているなら注意が必要です。

④ 爪が分厚く白くなっている

足や手の白癬が爪に感染すると、爪が分厚く白く、変形することがしばしばあります。

特に「ぶつけた後から急に爪が変になった」という場合は要注意。ケガをきっかけに白癬菌が侵入して爪を変形させた可能性があります。爪は他の場所よりも治療に時間がかかるので、より一層早めに受診して診断をつけてもらった方がよいでしょう。

水虫(白癬)の治し方や治療薬は?

水虫(白癬)の治療には塗り薬と飲み薬があります。日本皮膚科学会の水虫の治療ガイドラインでは、では「足や手の水虫については塗り薬を、爪白癬の合併例に関しては飲み薬を第一選択にすべきである」とされていますね。

それぞれの水虫の治療方法について説明していきます。

① 水虫の治療法その1:塗り薬

昔は「水虫の治療薬ができればノーベル賞」と言われましたが、現在は数多くの水虫の塗り薬があり、根気よく続ければ完治することも可能です。代表的な薬としては

- ルリコナゾール(ルリコン®)(ルコナック®)

- ラノコナゾール(アスタット®)

- ビホナゾール(マイコスポール®)

- ケトコナゾール(ニゾラール®)

- 塩酸テルビナフィン(ラミシール®)

- エフィナコナゾール(クレナフィン®)

がありますね。上記にあげた薬は1日1回投与でよく、続けるうちに症状の改善も実感できるでしょう。軟膏タイプやクリームタイプ、液体タイプなど、さまざまなタイプがあり、状態によって使い分けます。

一般的には軟膏タイプは低刺激で幅広い病変に使える分、べとつきを感じやすい欠点があり、クリームタイプは塗りやすい分、あまりジクジクした病変では刺激が出ることがあります。

より塗り薬の効果を高めるためには以下を気をつけるとよいでしょう。

- お風呂あがりに使用する:お風呂上りは角質が一番ふやけており、薬の浸透率も高くなります。1日1回の製剤が多く、2回や3回つける必要はありません(一部複数回つける薬もあります)

- 医師の指示通りに塗る:大きく分けると爪水虫と他の水虫では塗り方が大きく異なります。例えば爪水虫の薬(クレナフィン®・ルコナック®)は爪専用に改良された薬であり、足に塗ると副反応が非常に強く出るので、ついたらは早めに拭くなどのケアが必要です。個々の薬剤で異なるので、医師の指示に従って塗るようにしましょう。

- 水分をきちんとふき取ってから塗る:水分がついている状態だと、濃度が薄くなってしまう可能性があります。足の指の間や陰部など、湿気がたまりやすい場所はしっかりと拭くとよいでしょう。

- 症状が治ってからもしばらく使う:症状がなくなれば「終了」ではありません。必ず症状が治っても菌が生着しています。治ったとおもってからしばらく使った方が再発しなくなっていくので、根気よく続けましょう。

塗り薬で治療可能になっているものの、水虫は1週間や2週間では治らず根気が必要です。水虫が治るまでの期間としては、

- 指(趾)間型では 最低2 カ月以上

- 小水疱型(汗疱型)では最低 3 カ月以上

- 角化型で最低 6 カ月以上

- 爪水虫では最低6か月~1年以上

が目安となります。繰り返しますが「治ったから大丈夫」と考えていると再発しやすくなるので、必ず自己判断せずに皮膚科でチェックしてもらいましょう。

② 水虫の治療法その2:飲み薬

爪水虫は他の水虫と違って、角質が分厚くなかなか塗り薬では治療に難渋することがあります。そこで、白癬菌をターゲットにした内服治療がガイドライン上で第一選択とされています。代表的な水虫の飲み薬の治療薬は

- テルビナフィン(ラミシール®)

- イトラコナゾール(イトリゾール®)

- ホスラブコナゾール(ネイリン®)

です。テルビナフィンの内服は6か月間、イトラコナゾール・ホスラブコナゾールは3か月間内服します。治る確率は塗り薬にくらべて圧倒的に高いのですが、

- 併用注意が必要な薬がある

- 肝臓を中心とした内臓に影響を与える薬があるため、定期的な採血が必要になる

点には注意が必要です。1か月に1回を目安に採血で確認することが一般的になります。そのため、患者さんの希望やライフスタイルに合わせて、塗り薬にするか飲み薬にするか十分説明した上で選択していただくようにしています。

(参照: 日本皮膚科学会 皮膚真菌症診療ガイドライン 2019)

水虫(白癬)はうつる?

水虫が怖いのは「周囲への感染」や「他から移ってくること」ですよね。水虫は実際どれくらい人にうつしやすく、またどういった方が感染しやすいのでしょうか。

結論からいうと、「足白癬患者の約60%は、素足の状態であれば10分間で白癬菌を環境中に散布してしまう」ことがわかっています。

ということは、家族でだれかが水虫だった場合、気づいたときにはかなり散布してしまっていることになりますね。

しかも白癬菌はアカと一緒だと1年以上生き続ける非常に生存力の高いカビです。そのため、治療してよくなったと思っても、靴や靴下をしっかり乾かしたり洗濯しないと、自分の靴で再発してしまうということになりかねません。

さらに、水虫がうつりやすいリスク因子を調べた論文によると「加齢」「男性」「高コレステロール血症」「ゴルフ」「同居家族に水虫の方がいる」となっています。また、他の論文では、「公共の体育館の利用」や「スリッパや足ふきマットの共有」を挙げているものもありますね。

これらに該当しそうだなという方で、少しでも水虫にあたりそうな症状のある方は早めに皮膚科に受診するようにしましょう。

(参照:日本皮膚科学会HP「足白癬にならないための部屋のケアは?」)

(参照:Jpn. J. Med. Mycol. Vol. 47, 63-67, 2006 ISSN 0916-4804.皮膚真菌症と環境)

水虫の予防法や対処法は?

① 公衆浴場やスポーツジムなどで足の裏をよくふく

水虫は、公衆浴場やスポーツジムなどのマットレスを経由してうつることが多くあります。しかし、水虫が角質に入って住み着くまでに1日ほど時間がかかるといわれています。

ですから、公衆浴場やスポーツジムに行ったあとは足の裏や指の間をよくふくことで予防することができます。

② 蒸れた状態をなくす

研究結果によると、温度は27度より35度の方が、湿度は95%より100%の方が感染しやすいことがわかっています。

汗をかいて蒸れた靴の中は、白癬菌にとって格好の繁殖場所になるので、なるべく足を蒸らさない工夫をしましょう。状況が許すなら、オフィスではスリッパに履き替えるのもおすすめです。

靴下は、ナイロンより吸湿性のよい綿などの素材や5本指ソックスの方が、足の指の間の湿気をとってくれるのでおすすめですね。

靴下は石鹸で完全に除去でき、水洗いだけでも大幅に白癬菌が減少することが言われています。なので、靴下を捨てたりなど過度に神経質になる必要はありません。安心してください。

➂ 家族で水虫の人がいたら早めに対処する

実は、水虫は家庭感染が非常に多い感染症の1つ。家庭内に水虫の方がいる場合、水虫になるリスクが10倍近くにもなるといわれています。したがって、家庭内に水虫が疑わしい場合には

- 早めに診断して、菌がいる場合は治療を始める

- 水虫と診断された人とは別のタオルマットを使用する

- 同様に、スリッパや靴なども別にしておく

などの対策を行いましょう。

③ 清潔に保ち、小さな傷をつくらない

もともと足の指の間が狭い人は蒸れやすく足の水虫になりやすくなります。特に足の指同士がくっつきやすい方は、足の指をよく開いて丁寧に洗うようにしましょう。

また、研究結果によると、小さな傷に白癬菌の菌液を垂らすと、湿度が低くても早期に白癬菌が侵入することがいわれており、小さな傷は水虫の感染をしやすくする要因になります。

プールサイドなどザラザラした面を歩きやすい方は要注意なので、足に傷をつくらないように普段から気をつけましょう。

あわせてこちらもおすすめです

- 帯状疱疹や帯状疱疹ワクチン【効果・価格・持続期間】について解説

- 特に夏に気をつけたい「脂漏性皮膚炎」の原因や治療について解説

- 【汗かきの方】多汗症の治療や改善方法について【症状・原因・薬】

- 再発しやすい「ヘルペス」について【原因・症状・薬】

- 汗疹(あせも)や汗かぶれについて解説【原因・症状・治し方】

【この記事を書いた人】

一之江ひまわり医院院長の伊藤大介と申します。プロフィールはこちらを参照してください。

この記事へのコメントはありません。