みなさん「B型肝炎」ってご存じですか?なかなか聞きなれない単語ですよね。

輸血や性行為、母子感染などさまざまな感染経路を通じてB型肝炎になることがありますが、一度B型肝炎が発症するとなかなか難渋しやすいのが特徴です。

B型肝炎の発症や重症化を防ぐ目的で作られたのが「B型肝炎ワクチン」ですが、どれくらいの効果があるのでしょうか。

今回、大人のB型肝炎とB型肝炎ワクチンについて、実際に投与するスケジュールや費用など含めてお話していきます。

Table of Contents

B型肝炎について

B型肝炎は文字通り、B型肝炎ウイルスが血液・体液を介して感染して起きる肝臓の病気です。

B型肝炎は、全世界で約3億5,000万人が感染していると言われる病気で、日本では約130~150万人(およそ100人に1人)が感染していると推定されています。

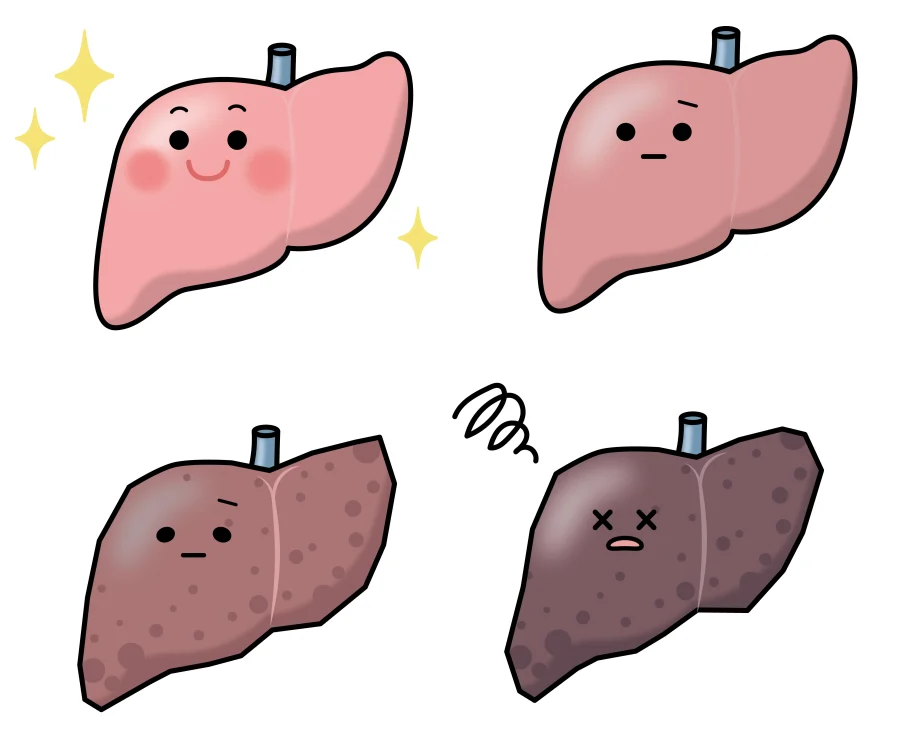

B型肝炎が持続すると慢性肝炎から肝硬変、さらには肝がん(肝細胞癌)へと進展する可能性があります。それにも関わらず、肝炎検査の検査を受けたことがある割合は58.4%であり、「隠れB型肝炎」を起こしている方がいるかもしれないといわれています。

① B型肝炎の感染経路

B型肝炎の感染経路は例えば以下の通りです。

- 周産期感染:出生時にHBVに感染した母親から子への感染があります。

- 小児早期の感染:感染している家族との密接な人-人感染による不顕性感染があります。

- 安全でない注射器の使用:感染した血液を含む注射器を使用することにより感染が起こります。

- 安全でない輸血:感染した血液を輸血することにより感染が起こります。

- コンドームを適切に使用しない性的接触:HBVに感染したパートナーとの性交渉の際に感染が起こります。

- ピアスの穴開けなど出血を伴う他の行為

- 入れ墨

- 医療従事者への感染:医療従事者は、感染者の血液や体液と接触する機会が多いため、感染リスクが高いです。出血に伴う医療行為をすると感染しやすくなります。

このように、B型肝炎は思わぬところから感染しやすいことがわかるでしょう。

簡単にいうと、「B型肝炎ウイルスが感染した人との血液と血液の直接接触や、精液や膣分泌液によって感染する」ということですね。

また、B型肝炎ウイルスは、HIVと異なり、人の身体の外でも、少なくても7日間は生存することができます。この期間、予防接種を受けていない人の身体にウイルスが入った場合には、感染が成立することがあります。

② B型肝炎の症状

B型肝炎は「急性肝炎」か「慢性肝炎」によって症状がわかれます。

(1)「急性肝炎」の症状

急性肝炎とは、B型肝炎を含む肝炎ウイルスの他、薬物・免疫状態の異常などにより、肝機能が急速に悪化することです。

B型肝炎の場合、感染して1~6ヶ月の潜伏期間を経て、全身倦怠感、食欲不振、悪心、嘔吐、褐色尿、黄疸などが出現します。典型的な症状の症例では、尿の色は濃いウーロン茶様であり、黄疸はまず眼球結膜(目の白目の部分)が黄色くなり、その後皮膚も黄色みを帯びてきます。症例の中には、肝炎の程度が軽くて、自分では気が付かないうちに治ってしまう例もあります。しかし、中には激しい肝炎を起こして生命を維持できない状態(肝不全)となる、いわゆる劇症肝炎になることもあります。(約1~2%)

特に重症な方は肝臓移植をする場合もありますね。

一般に、劇症化に至らない場合には、数週間で肝炎は極期を過ぎ、回復過程に入ります。

(2)「慢性肝炎」の症状

出産時や乳幼児期にHBVが感染すると、幼い体の免疫系はウイルスを病原体と判断できず、持続的にウイルスが存在し続ける状態(持続感染)に移行していきます。

生後数年~数十年間は肝炎は起きないで、感染したHBVは排除されずに体内で共存する状態となり、これを無症候性キャリアと言います。

年齢が上がり免疫力が発達すると、共存しているB型肝炎ウイルスを「敵」とみなすようになり、排除しようとします。一般的に10代~30代の時に一過性に肝炎を起こし、ウイルス増殖の高い状態(HBe抗原陽性)から、ウイルス増殖の低い状態(HBe抗体陽性)に移行し、通常肝機能は安定していきます。

しかし、10%~20%の方はそのまま慢性肝炎に移行します。すると全身のだるさ、食欲不振、腹部の不快感などが現れることがあります。さらに病状が進行すると、黄疸や腹水(お腹に水がたまる症状)などが現れ、最終的には肝硬変や肝癌に進行してしまうのです。

これがB型肝炎の一般的な自然史です。そして、B型肝炎にもいくつか治療薬はありますが、それでもなかなか完全に治すことは困難な疾患の1つ。

そうしたB型肝炎の発症を予防するワクチンが「B型肝炎ワクチン」です。

(日本肝臓学会 B型肝炎治療ガイドラインによる)

(参照:2019年肝炎対策協議会の発表)

(参照:令和元年度 厚生労働科学研究費補助金 肝炎等克服政策研究事業 田中班報告書より)

大人のB型肝炎ワクチンについて

B型肝炎は一度発症するとかなり難渋する疾患ですが、ワクチンを接種することにより高い確率でB型肝炎ウイルスの感染を予防することができます。2016年から乳幼児の定期接種の対象となっています。

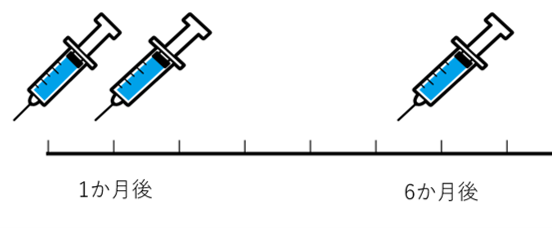

① B型肝炎ワクチン接種の効果とスケジュール

大人(成人)におけるB型肝炎ワクチン接種は、「初回・1か月後・6か月後」の3回接種が基本です。B型肝炎ワクチンの添付文書では「1回目の接種から139日以上あけていれば3回目接種可能」としていますが、ワクチンの効果の持続性から20週~24週に接種を推奨しています。

獲得した免疫は少なくとも15年間持続することが確認されています。20歳代までに接種を行った場合も高い効果が期待できます。しかし、B型ワクチンの効果は年齢と共に低下します。

例えば40歳を過ぎてからのワクチン接種により免疫を獲得できるのは約80%です。そのため、3回接種後1~2か月後に抗体検査を実施して(他の医療機関で定期的に行っている場合は不要)抗体検査陰性であれば追加接種を行うこともあります。陽性であれば、追加接種の必要はありません。

B型肝炎を発症していた方は、すでに抗体価が十分高いことが予想されます。追加でワクチン接種をされたい場合は、まずは現在の感染の有無も含めて採血することをオススメしております。

(参考:医療関係者のためのワクチンガイドライン)

③ B型肝炎ワクチンの費用

ひまわり医院では、以下の費用で行っております。

| B型肝炎ワクチン | 1回 5000円(税込) |

*ワクチン接種に伴う手技料・診察費を含みます。

*3回接種が基本なので、合計15000円になります。

④ 成人でのB型肝炎ワクチン接種の推奨される人

WHOの見解によると以下の方は、成人でのB型肝炎ワクチン接種が推奨されています。

- 医療関係者

- 医療以外で血液や血液製剤にさらされる可能性のある方

- B型肝炎の方と性的パートナーの方や同居家族

- 複数の性的パートナーをもつ方

- 頻繁に輸血や血液製剤を投与する必要がある方、透析患者・臓器移植を受けた方

④ B型肝炎ワクチンと他のワクチンとの接種間隔

B型肝炎ワクチンはウイルスの一部を取り出し感染力を失わせた「不活化ワクチン」です。したがって

- 不活化ワクチン(インフルエンザワクチン・肺炎球菌ワクチンなど): 接種間隔に制限はありません。

- 新型コロナワクチン: 新型コロナワクチンとそれ以外のワクチンは、同時に接種できません。 新型コロナワクチンとその他のワクチンは、お互い片方のワクチンを受けてから2週間後に接種できます。(厚生労働省HP)

- 他の生ワクチン(BCG、MRワクチン[麻疹・風疹ワクチン]など): 接種間隔に制限はありません。

となります。

⑤ B型肝炎ワクチンの接種を受けることができない人

以下の方はB型肝炎ワクチンを接種することができません。

- 明らかな発熱(通常37.5℃以上)がある方

- 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな方

- 本剤の成分によってアナフィラキシーを呈したことがあることが明らかな方

- 上記に掲げる者のほか、予防接種を行うことが不適当な状態にある方

B型肝炎ワクチンの救済制度について

集団予防接種が原因でB型肝炎に感染した人に給付金を支給している救済措置について、2022年1月までとなっている請求期限を5年延長する改正法が、2021年6月11日の参議院本会議で成立しています。

B型肝炎をめぐって、昭和63年までの40年間、注射器を替えないまま行われた集団予防接種で感染が広がった経緯がありました。それに対して、国は責任を認め、9年前に1人当たり最大で3600万円の給付金を支払うなどとした特別措置法が施行されました。

しかし、実際には救済制度を知らない方も多く、2021年1月時点で対象と見込まれるおよそ45万人のうち、19%に当たるおよそ8万5300人しか救済制度をうけていません。

具体的な内容や手続きは厚生労働省のHP(クリックで該当HPにとびます)がありますので、ご参照ください。

あわせてこちらもおすすめです

- 肺炎球菌ワクチンについて解説【効果・費用・助成】

- 破傷風ワクチン(トキソイド)の投与間隔や効果・費用や副反応について解説

- 大人の麻しん風しん混合ワクチン(MRワクチン)接種について【費用・効果・副反応】

- 【シングリックス】帯状疱疹ワクチンの種類や効果・費用と助成・副反応について解説

- インフルエンザ感染症とインフルエンザワクチン(予防接種)【効果や副作用・時期の目安】

【この記事を書いた人】

一之江駅前ひまわり医院院長の伊藤大介と申します。プロフィールはこちらを参照してください。

この記事へのコメントはありません。