突然ですが、みなさんのお子さんは

- 搔いている場所からどんどん広がってきた

- 子供がだんだん痛いと言い出すようになった

- 虫刺されのところを掻いていたら皮がめくれるようになった

といった経験はありませんか?もし上記にあてはまるようにならそれは「とびひ」(伝染性膿痂疹)かもしれません。

とびひは特に肌が弱く・かき壊しやすいお子さんにはよくある疾患の1つですが、放置すると非常に危険であり、早急な治療が求められる疾患です。では、どのような対処が求められるのでしょう?

今回は、とびひ(伝染性膿痂疹)の原因と人にうつすのか・治療を写真画像とともに一緒に見ていきましょう。

Table of Contents

「とびひ」とは?

「とびひ」は、皮膚に感染する細菌による病気で、正式には「伝染性膿痂疹(でんせんせいのうかしん)」と呼ばれます。この名前は、皮膚にできた水ぶくれやかさぶたが、火花が飛び散るように次々と広がる様子から、「とびひ」と呼ばれるようになりました。

とびひの主な症状は、皮膚に水ぶくれやかさぶたができ、それが体のあちこちに広がること。特に、すり傷や虫刺され、汗もなどの湿疹で皮膚をかきむしり、そこにできた浅い傷に細菌が入ることで発症します。多くの原因菌は「黄色ブドウ球菌」とよばれるものですが、一部は「溶血性レンサ球菌」で発症するケースがあります。

とびひは症状の出方によって下記の2つのパターンに分かれます。

- 「水疱性膿痂疹」(すいほうせいのうかしん): 水ぶくれができて皮めくれが生じて、広がっていくパターン。乳幼児でよく見られます。

- 「痂皮性膿痂疹」(かひせいのうかしん): かさぶたができ水ぶくれにならないパターンです。年齢を問わずに発症します。

また、皮膚のバリア機能が低下している場合、例えばアトピー性皮膚炎の患者さんなどは、とびひになりやすいですね。

そして「とびひ」は放置すると重症化しやすく、早急な対処が求められる皮膚疾患の1つ。

特に注意しないといけないのが「ブドウ球菌性熱傷様皮膚症候群(SSSS)」と言われている状態で、とびひの原因である「黄色ブドウ球菌」が産生する毒素により全身にやけどに似た状態に広がる疾患へと発展します。

乳児・小児に好発し、かつては命を係わる疾患でしたが、近年は早期に発見し治療を開始すれば重症にならないですみます。また、大人の「とびひ」でも菌が血液中に侵入して高熱を起こし重症化する「菌血症」「敗血症」になることもあります。この場合も命に関わり危険な状態です。

このように、「とびひ」は放置すると重症化しやすい疾患なので、「とびひのうちにいかに早く適切に治療するか」はとても大切なのです。

(参照:日本皮膚科学会「“とびひ”とは何ですか?」)

(参照:日本皮膚科学会「SSSSとは何ですか?」)

とびひの原因は?

「とびひ」の原因は、皮膚の傷から細菌が侵入し感染することにより発症します。

通常皮膚は「角質」というバリアに守られていますので菌が皮膚に入り込むことはありません。

しかし、虫刺されや汗による湿疹などのかゆみで皮膚を掻きこわすと皮膚のバリアが崩れます。すると、崩れた部分から、こうした皮膚にいる菌が侵入し「とびひ」として発症するのです。

また、もともとアトピー性皮膚炎や敏感肌や乾燥肌の方は皮膚のバリア機能が弱っていることが多く、とびひも発症しやすいですね。

とびひの原因となる主な細菌は以下の2つです:

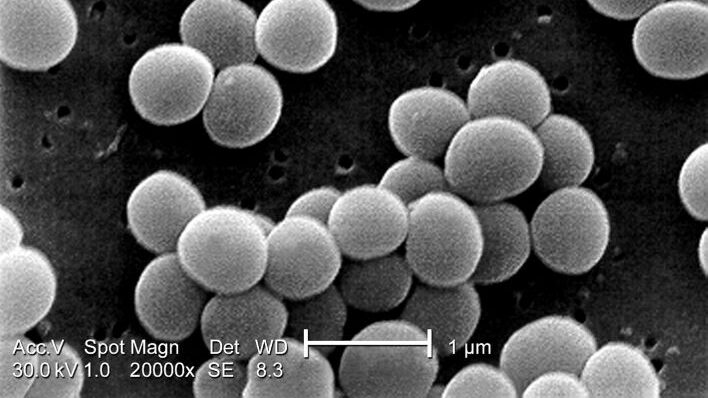

- 黄色ブドウ球菌:健康な人の皮膚の表面や鼻の中に存在する常在菌です。この菌が傷口などから皮膚に入り込み、増殖する際に出す毒素がとびひの発症の原因となります。とびひの多くは、この黄色ブドウ球菌が原因。丸い菌(球菌)がブドウの房のように集まっていることから、ブドウ球菌と呼ばれます。

- 化膿レンサ球菌:本来、健康な人の鼻の中やのどに存在する常在菌です。丸い菌(球菌)が数珠のようにつながっていることから、レンサ(=連鎖)球菌と呼ばれます。この菌も傷口などから皮膚に入り込むと、とびひの発症の原因となります。

また後述しますが「とびひ」は掻いた部分だけでなく、接触でどんどん人にうつります。そのため夏に保育園で集団発生しやすいのが特徴ですが、他の季節になることもあります。

(参照:NIH「Impetigo」)

(参照:Pixnio「写真提供 Janice Haney Carr, Matthew J. Arduino, DRPH, USCDCP から」)

とびひはうつる?

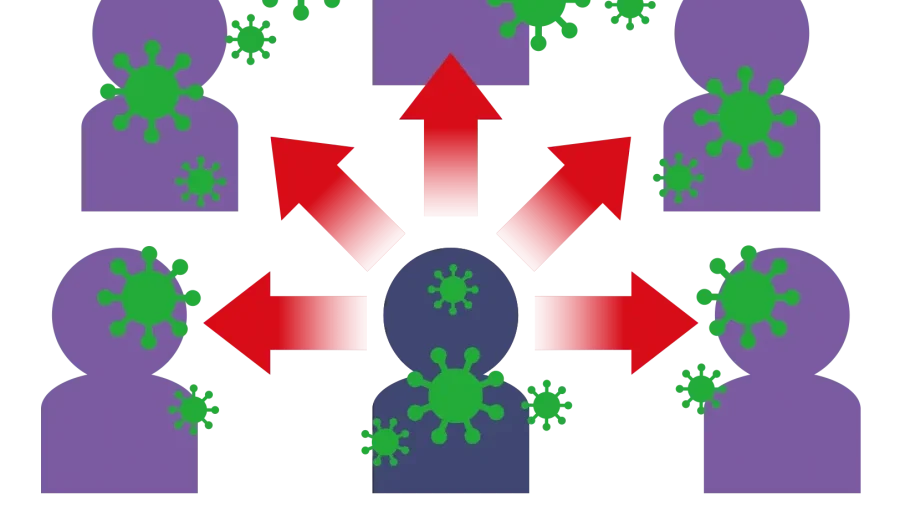

「とびひ」は人から人へ感染する可能性が十分あります。とびひの原因となる黄色ブドウ球菌やレンサ球菌は、健康な人でも保菌していることがありますが、とびひの方ではこれらの菌が多く増殖している状態です。

これらの菌が通常の方の肌の小さなキズを介して繁殖すると、同様に「とびひがうつった」状況になるわけですね。

とびひの感染経路は主に以下の2つです(ほとんどは直接接触で発症します):

- 直接接触:とびひの患者さんの皮膚に直接触れることで感染します。特に、とびひの水ぶくれやかさぶたが割れて出た液体には大量の菌が含まれており、これに触れると感染のリスクが高まります。

- 間接接触:とびひの患者さんの滲出液が飛び散った「なにか」に触れるととびひになる可能性があります。例えば滲出液を含んだタオルやおもちゃなどですね。プールの水でうつることはありません。

このように、とびひは人から人へ感染する可能性があります。そのため、とびひの患者さんは他の人に感染させないように患部を十分覆う必要があります。

実際、とびひは学校保健安全法という法律の中で「学校感染症、第三種(その他の感染症)」として扱われており、

- 医師にみてもらって、治療して、病変部をガーゼや包帯できちんと覆って露出していなければ、登校・登園可能

- 病変が多発していたり、広範囲の場合は休ませるほうがよい

とされていますね。イギリスNHSのガイドラインでも「かかりつけ医が処方した薬を使い始めてから48時間以内もしくは、ジクジクが完全に乾燥してかさぶたができるまでは感染する可能性がある」としています。

そのため家庭でも兄弟が一緒にいる場合は、一緒にお風呂に入らないことも重要です。そして、とびひの方が周囲にいる場合は、手洗いなどの基本的な衛生管理を徹底するようにしましょう。

(参照:NHS「Impetigo」)

とびひは大人でもなる?

「とびひ」というと、子供で集団感染するケースが多く「とびひ=子供」と考えがちですが、大人でもとびひになります。例えば次のような方は大人であっても気を付けたほうがよいでしょう。

- アトピー性皮膚炎の方

- 乾燥肌が強く、肌のかさつきが強い方

- 年齢とともに肌の角質が薄くなっている方

- もともと免疫を抑える治療を長い間うけている方

- かきこわしグセがあり、ストレスをため込むと書いてしまう方

例えば上記の方が、湿疹の治療をしないで、かゆみに任せて掻き壊しを続けてしまうと、肌の弱い子供と同様に「とびひ」になってしまいます。特に、前述した「痂皮性膿痂疹」(かひせいのうかしん)について、近年アトピー性皮膚炎での発症が増えています。

「大人になったら『とびひ』まで悪化しない」と考えずに、普段の行動を注意してくださいね。

とびひの治療法は?

皮膚の菌が原因なので、皮膚の菌を殺菌する抗生剤の塗り薬や飲み薬を用いて治療します。非常に軽症の場合は、塗り薬だけでよくなることもあります。

治療で一番大切なのは「とびひ」かどうかの見極めです。なぜなら「湿疹」と思って治療しているとかえって皮膚の状態を悪化させてしまうことがあるからです。なので、自己判断やとびひの診療経験の乏しい科で薬をもらわず、経験豊富な皮膚科に受診することが大切ですね。

また抗生剤の内服薬はドラッグストアで買うことができないこと、十分量飲むことが必要なことなどから、「とびひかな?」と思ったら、なるべく早く皮膚科に行くことを強くオススメします。

また「とびひ」になった時のケアとして、次のことを意識しましょう。

- 患部をよく覆いましょう: 掻いてしまったり触ると、どんどん広がります。塗り薬だけ塗るのではなく、なるべく覆うことがとても大切です。

- 人にうつさないようにしましょう: 特に兄弟同士などでお風呂に入ってしまうと、肌がこすれあって兄弟同士で移ってしまいます。「とびひかな?」と思ったら一緒にお風呂に入らないようにしましょう

- 湯船には入らずシャワーで洗う: 湯船は雑菌が多く、感染を助長させる可能性があります。石けんで泡立ててやささしく洗いながら、シャワーで洗うようにしましょう

とびひを予防するには?

このように、一度「とびひ」になったらなかなか「とびひ」の予防には、いかに皮膚を清潔に保つかと、皮膚にかゆみがおこった時の対処が大切です。特に以下の点に気をつけましょう。

- 皮膚を清潔に保つ: 1日1回シャワーで肌を洗うようにしましょう。シャワーで洗う際にはナイロンタオルなどでゴシゴシこすらないように気をつけましょう。肌の角質層を壊すきっかけになります。

- かゆみがあったときに掻かない: 特に虫刺されがきっかけで「とびひ」になりますくなります。掻き壊して「とびひ」になる前に患部を覆ったり、かゆみ止めを使用することを必要です。爪を短く切るのも効果的です。

- 鼻をかかないようにしましょう: 子供が一番掻いて移りやすい箇所は「ハナ」です。鼻水がでたりすすったり、ハナの穴についつい指をつっこんでみたり・・。そうして鼻の下がよくジクジクしてきます。普段から鼻をさわらない習慣をつけることも大切です。

- 日常的に手洗いをする: 「とびひ」は手を介して広がります。帰宅した時や、なにかした後は日常的に手洗いを泡立ててしっかりおこなうようにしましょう。

とびひになったら登園やプールはできる?

では、とびひになったら登園などはどうすればよいでしょうか。

とびひが出た場合の登園の目安は、「抗菌薬の内服後24~48 時間が経過していること」です。その後は患部を抗生剤の塗り薬を使ってガーゼなどでおおってあれば、登園することができます。

とびひの皮膚病変がある間は、子ども同士でタオルや寝具は共用せず、別々にするようにしてください。ジクジクして汁がでている部分も原因菌がいるので、触らせないようお願いします。

プールの水を介しては感染しませんが、患部をかくことで病変が悪化したり、他の人と触れたりすることがあるので、ジクジクしている間はプールでの水遊びや水泳は入ることができません。かさぶたになって治ってきたら、プールに入ることができます。プールに入る前に、とびひが治ったか皮膚科に受診するようにしましょう。

(参照: 保育所における感染症対策ガイドライン 2018年版(2021年一部改訂))

こちらもあわせてオススメです

- 帯状疱疹や帯状疱疹ワクチン【効果・価格・持続期間】について解説

- 再発しやすい「ヘルペス」について【原因・症状・薬】

- 【汗かきの方】多汗症の治療や改善方法について【症状・原因・薬】

- 水いぼ(伝染性軟属腫)について【原因・治療・日常生活やプール】

- 特に夏に気をつけたい「脂漏性皮膚炎」の原因や治療について

- ニキビの正しい治し方は?ガイドラインで推奨されているニキビ治療法について解説

【この記事を書いた人】

ひまわり医院院長の伊藤大介と申します。かかりつけ医として、皮膚科疾患も含めて幅広く診療。プロフィールはこちらを参照してください。

この記事へのコメントはありません。