「毎年の健康診断で『血圧が高い』といわれても、自覚症状がないからなかなか治療する気にならない。」そのように感じたことはありませんか?実際、高血圧なのにも関わらず「薬に頼りたくない」などの理由から無治療で過ごされてしまう方も多いですよね。

確かに、高血圧で症状がでるのは稀であり、よほど高い血圧でなければ症状が出ることはありません。しかし、高血圧を放置すると血管が固くなり、さまざまな重い症状が突然出てきてしまうこともあるのです。

では、いったい血圧が高いとどうなってしまうのでしょうか?

今回は「血圧が高いとどうなるか」について解説するとともに、

- 血圧をどれくらい下げればよいのか

- 血圧を下げるための対処法

に至るまで、わかりやすく解説していきます。

高血圧による初期症状については高血圧の初期症状について解説【頭痛・動悸・めまいや吐き気】も合わせて参照してください。

Table of Contents

血圧が高いとどうなる?

血圧が高いとどうなるのでしょうか。

結論からいうと、高血圧と診断されてもほとんど症状がありません。しかしいつのまにか動脈硬化が進行し、放置すれば心筋梗塞や脳卒中など命に係わる病気につながっていきます。

こうした経緯から高血圧のことを「沈黙の殺し屋(サイレントキラー)」と呼ぶ方もいます。

一時的に血圧が高くなるだけなら問題になることは少ないです。しかし、高血圧が長年続いていると血管に強い刺激を与え続けるので、次第に血管が圧力で硬くもろく変形し、内部が狭くなります。これを動脈硬化と呼びます。

血圧を下げる治療をしないと血管が狭くなる動脈硬化で、さらに血圧をあげるので悪循環になっていきます。結果、心臓病や腎臓病・脳卒中などの重い病気を上げる可能性が高くなるのです。

では、血圧が高い状態が続くとどれくらい心筋梗塞や脳卒中のでしょうか。一緒にみていきましょう。

① 血圧が高いと「心筋梗塞になりやすくなる」

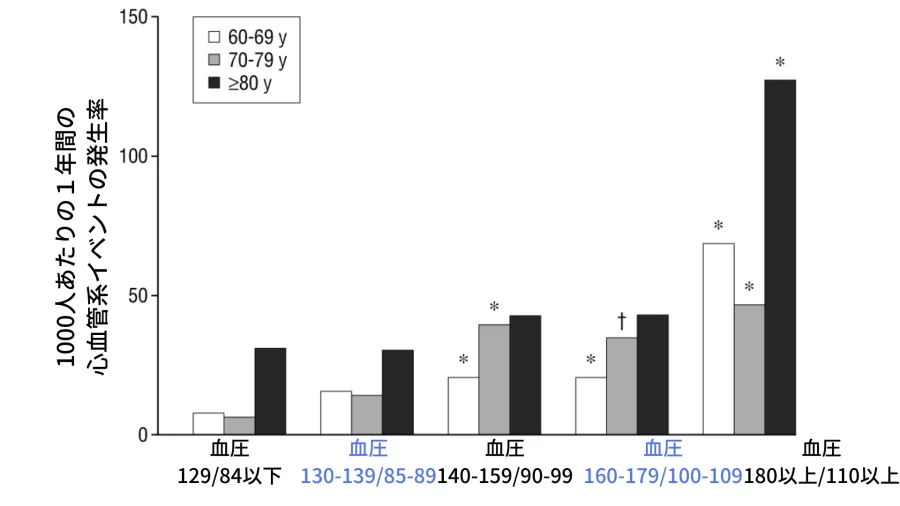

高血圧で引き起こされる病気に関する論文は数多くありますが、ここでは日本の試験で有名な「Hisayama Study」を紹介します。「Hisayama Study」では、血圧を「StageI: 140-159/90-99, StageII: 160-179/100-110, Stage III: 180以上/110以上」の3つに分類し、心臓血管系イベントの発症の頻度を測定しています。

血圧が上がるにしたがって、心臓血管系イベントの頻度が急激に上昇しているのがわかると思います。(原著論文はこちら)実際、同論文では高血圧によって心血管系イベント(狭心症や脳卒中などの心臓や結果に関わるイベント)の発生率は、血圧が正常な方と比べて

- 収縮期血圧140-159または拡張期血圧90-99の方:2.57倍(1.3-5.12倍)

- 収縮期血圧160-179または拡張期血圧100-109の方:2.36倍(1.15-4.85)

- 収縮期血圧180以上または拡張期血圧110以上の方:5.34倍(2.66-10.71倍)

となっています。当然ですが、一度狭心症や心筋梗塞・脳梗塞になった場合、緊急の治療を受けることはもちろん、後遺症や死に至るケースも少なくありません。

こうしたことから「高血圧」のうちに対処して、なるべく健康でいられる寿命を延ばすことが大切なのです。

② 血圧が高いと「脳卒中になりやすくなる」

血圧の高い状態が続くと、脳卒中になりやすいこともわかっています。

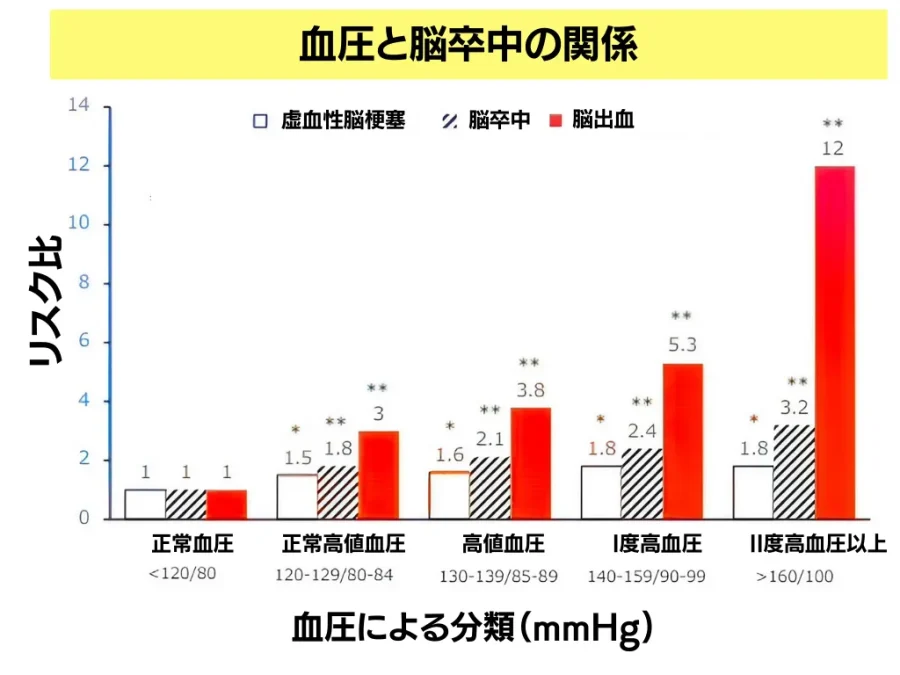

こちらは、2012年に行われた60歳以上の久山町住民2,634人を19年間追跡した研究結果によると(同期間中に305名発症)、正常血圧の方の脳卒中発症率を「1」とすると

- 正常高値血圧の方(120-129/80-84 mmHg):脳卒中全体が1.8倍(虚血性脳卒中1.5倍、脳出血3倍)

- 高値血圧の方(130-139/85-89 mmHg):脳卒中全体が2.1倍(虚血性脳卒中1.6倍、脳出血3.8倍)

- I度高血圧の方(140-159/90-99 mmHg):脳卒中全体が2.4倍(虚血性脳卒中1.8倍、脳出血5.3倍)

- II度以上の高血圧の方(160/100mmHg以上):脳卒中全体が3.2倍(虚血性脳卒中1.8倍、脳出血12倍)

となることがわかっています。特に脳出血の頻度が高血圧に伴って非常に高くなっているのがうかがえますね。また、よく「140以上になったら治療を開始」となることが多いですが、120代のいわゆる「正常高値血圧」でも脳卒中のリスクが1.8倍になっているのもポイントでしょう。

もちろん、脳卒中や脳出血に一度至ってしまうと緊急手術や集中治療が必要になることが多く、後遺症になることも少なくありません。

だからこそ、日ごろからの高血圧の対策が必要になってくるのです。

(参照:Impact of lower range of prehypertension on cardiovascular events in a general population: the Hisayama Study)

血圧をどれくらい下げればよいのか?高血圧の診断基準

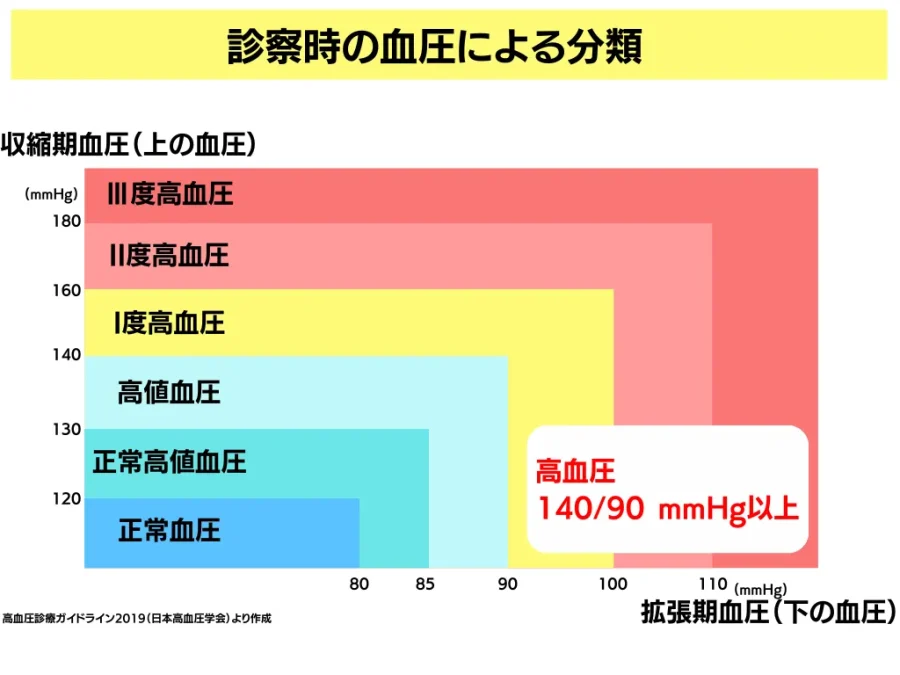

高血圧とは文字通り血圧が高い状態ですが、2019年の「高血圧診療ガイドライン」によると診断基準は診察室や病院での血圧で140/90mmHg 以上とされています。診察にくると血圧が高くなる「白衣高血圧」の可能性もあるので、当院では家庭血圧を重視しています。家庭血圧の場合は135/85mmHg 以上が高血圧になります。また、重症度も分かれていて、具体的には以下の表のとおりになります。

ここで血圧には2種類あることがわかると思います。120/80のうち「120」の方が収縮期血圧、「80」の方が拡張期血圧です。それぞれの血圧の意味合いが違います。

- 収縮期血圧: 心臓が血液を全身に送り出すときの血圧のことです。全身に送り出しているので、一番高くなるピークを表しているといえます。非常にわかりやすいですね。

- 拡張期血圧: 心臓の拡張期とは、大動脈弁が閉じられ、心室という血液を送りだす部分がゆるみ、心臓の中に血液が充満している状態です。ここで、心臓から連続する太い血管(大動脈)は、高い血圧にも耐えられるようにゴムのように弾力があるので、収縮期には広がり、拡張期にはゴムのように元に戻ろうとします。こうして元に戻った時の血圧を「拡張期血圧」といいます。

このように考えると、一般的には

- 拡張期血圧だけが高い場合(孤立性拡張期高血圧): 大動脈の弾性は保たれているが、末梢の動脈が動脈硬化で固くなり、高血圧になる状態

- 収縮期血圧も拡張期血圧も高い場合: 大動脈の弾性はまだ保たれているが、末梢の動脈硬化がすすむため、心臓が末梢の血流を保とうと負荷がかかっている状態

- 収縮期血圧が高く拡張期血圧が低くなった場合(孤立性収縮期高血圧): 心臓の負荷もかかっており、収縮期血圧が高くなるほか、大動脈の弾性も失われるため、拡張期血圧が低下してしまった状態(特に60歳以降)

といえるかもしれません。しかし、実際には心臓の弁の状態や年齢によっても、その意味合いは大きく異なりますので、個々の症例に関して話す内容も異なります。ぜひご相談いただけましたら幸いです。

血圧が高い原因は?

高血圧には、原因が特定できない本態性高血圧と他の病気によって引き起こされる二次性高血圧があります。日本人の約9割は本態性高血圧で、遺伝的な部分と生活習慣がその発症に関わっているとされています。

高血圧の方は降圧薬で心疾患の予防をしながら、下記の習慣をなくしていくことが大切です。

- タバコ

- ストレス

- 睡眠不足

- 運動不足

- 食べ過ぎによる肥満

- アルコールの飲みすぎ

- 塩分を普段から過剰に摂取

これらの生活習慣は、糖尿病や脂質異常症・高尿酸血症(痛風)などの生活習慣病とほとんど共通しています。脂質異常症や高尿酸血症の治療は高血圧の治療にもつながるので、一緒に治療していくこともポイントですね。

高尿酸血症や脂質異常症については、下記の記事も参考にしてみてください。

血圧が高い時の治療や対処法は?

高血圧の治療は、降圧目標値を目指して「降圧薬による治療」と「生活習慣の改善」の2つに分かれて行われます。高血圧の診療ガイドラインでは、「(低・中リスクの場合)生活習慣の改善を指導したのち、1か月後に十分な降圧がなければ、生活習慣の指導を強化し、降圧薬治療を開始する」としています。(高リスクの場合は、忠地に降圧薬治療が必要です)

主な治療内容は以下の通りです。

① 生活習慣の改善

前述の通り、生活習慣の改善が治療のベースとなります。生活習慣の改善については、個々の患者さんで大きく異なるので、一般論で解説します。

(1) 1日塩分摂取量を6g未満にすること

食生活で最も重視するのは減塩です。食塩の主成分でありナトリウムは血圧を上昇させます。厚生労働省の発表によると2018年で平均10.8gの食塩摂取量になっていますが、高血圧の場合、これを6g未満にすることを目標としています。(日本での塩分摂取の状況はこちら)

調味料をを塩分量が少ない「だし」や「酢」などをうまく使うことや、主な食品に含まれている塩分量を知ることがとても大切です。

| 主な調味料 | 塩分量(大さじ1杯) | 主な調味料 | 塩分量(大さじ1杯) |

| 食塩 | 18g | 中濃ソース | 1.0g |

| 濃口しょうゆ | 2.6g | ケチャップ | 0.5g |

| 薄口しょうゆ | 2.9g | オイスターソース | 1.3g |

| 減塩しょうゆ | 1.4g | マヨネーズ | 0.2g |

| 赤みそ | 2.3g | ドレッシング(乳化型) | 0.5g |

| 白みそ | 1.5g | ドレッシング(分離型) | 1.1g |

| 減塩みそ | 1.0g | カレールー | 1かけ=2.1g |

| めんつゆ(ストレート) | 0.5g | ベーキングパウダー | 2.1g |

| ウスターソース | 1.5g | トマトピューレ | 微量 |

参考:食塩摂取の原因となっている食品のランキング

| 順位 | 食品名 | 食品あたりの 食塩摂取量 |

| 1 | カップめん | 5.5g |

| 2 | インスタントラーメン | 5.4g |

| 3 | 梅干し | 1.8g |

| 4 | 高菜の漬け物 | 1.2g |

| 4 | きゅうりの漬け物 | 1.2g |

| 6 | からし明太子 | 1.1g |

| 6 | 塩さば | 1.1g |

| 8 | 白菜の漬け物 | 1.0g |

| 8 | まあじの開き干し | 1.0g |

| 10 | 塩ざけ | 0.9g |

| 10 | 大根の漬け物 | 0.9g |

| 10 | パン | 0.9g |

| 10 | たらこ | 0.9g |

(2) 魚や野菜を中心としたバランスの取れた食生活にすること

肉類や卵に多く含まれる飽和脂肪酸やコレステロールは血圧を上昇させるのに対して、魚や植物油に含まれる不飽和脂肪酸は血圧を下げる働きが。

さらに野菜・海藻・大豆に含まれるカリウム・マグネシウム・カルシウムなどのミネラル、食物繊維は血圧を下げる働きがあります。なるべく自然なものを摂取し、魚や野菜を中心としたバランスのよい食事が大切です。ちなみに、野菜の目標摂取量は1日350gです。(参照:厚生労働省HP)

(3)禁煙をすること

たばこの煙には多くの物質が含まれており、循環器への影響は主にニコチンや一酸化炭素によるものです。たばこを吸うと、ニコチンが交感神経系を刺激するために、血圧が上がり、脈拍が増えます。

さらにタバコは動脈硬化を加速させてしまいます。心臓や手足・脳などの動脈硬化は、タバコを吸う方のほうが吸わ方よりも強いことがわかっています。さらに喫煙が心筋梗塞などの心臓病の重大な危険因子の1つに挙げられています。(参照:国立循環器病センターHP)

当院でも禁煙外来を行っておりますので、ぜひ禁煙についてもご相談ください。

禁煙外来と禁煙補助薬(チャンピックス・ニコチンパッチ)について【成功率・費用・副作用】

(4)1日30分以上の有酸素運動を習慣にすること

適度な運動には、血圧を下げる効果があります。さらに運動でコレステロールや中性脂肪、なにより減量にも効果的です。

運動強度としては、低・中強度の運動は血圧を少ししか上げないのに、高強度の運動は血圧の上昇が著しいため、中等度「ややきつい」と感じる程度の運動強度(心拍数が100-120拍/分、最大酸素摂取量の50%程度)がよいとされています。

厚生労働省でも高血圧の運動指針が提唱されておりますので、参考にしてみてください。(厚生労働省HP:高血圧症を改善するための運動)

(5) ストレスのない生活を送ること

ストレスは高血圧にはもちろん大敵です。できるだけ、ストレスをためない、睡眠障害を改善するなどといったことで、血圧はおおきく下がります。できるだけ、ゆとりのある生活を送りましょう。

睡眠障害に関しては、こちらの記事も参考にしてください。

(6)お酒の節度を守ること

「ほどほど」の飲酒は循環器疾患にプラスに働くといわれています。その目安は男性では2ドリンク、すなわちビール中ビン1本または日本酒1合くらいまでで、高齢者や女性ではこれより少ない量が推奨されます。(体格や代謝の関係で男性の半分くらいが目安)

過度の飲酒は逆に循環器疾患のリスク因子になります。「節度ある適度な飲酒」を守ることが大切です。

*参考:1日の適正な酒量の目安(男性の場合)

| 日本酒 | 1合以下 |

| ビール | 中ビン1本以下 |

| 焼酎 | 半合以下 |

| ウイスキー | ダブル1杯以下 |

| ワイン | グラス2杯以下 |

② 薬物療法

降圧薬は、生活習慣の改善の指導を行ったのち「(低・中程度リスクの場合)おおむね1か月後に十分な降圧がなければ生活習慣の指導を強化しつつ、降圧薬治療を開始する」とされています。また、高リスクの場合はただちに降圧薬治療を行います。

主な降圧薬の種類については、以下の通りです。

- カルシウム拮抗薬:血管の筋肉に対するカルシウムの働きを抑えることで、血管をひろげ血圧を下げる効果があります。 特に心臓の血管(冠動脈)に作用すると、心臓への血液の量が増えるため、狭心症の発作を予防する効果があります。

- ARB(アンジオテンシンII受容体阻害薬)・ACE(アンジオテンシン変更酵素阻害薬): ARB・ACEは強力に血圧を上昇させる化学物質であるアンジオテンシンIIを遮断することにより、血圧を下げます。ARB・ACEは、腎臓の血管をゆるめることで、腎臓に対して保護的に働くのが特徴の1つです。ただし見かけ上腎臓のマーカーである血清クレアチニン値が上昇することがあり、30%以上の上昇がなければ(Cr1.0だったのであれば、Cr1.3以上にならなければ)、飲み続けることによって腎保護作用が得られると考えられています。

- 利尿薬:利尿薬を飲むとその作用により体内の水分量が減り、心拍出量が減って血圧は下がります。また、いわゆる「塩分」を体から出すことで、末梢の血管をゆるめ血圧がさがることが知られています。

- α遮断薬・β遮断薬:いずれも血圧をあげる自律神経である「交感神経」の働きを抑えて血圧を下げます。

さらに、それぞれの配合剤もあり、合併症の有無などによって使い分けます。

いずれにせよ降圧薬治療が開始されたら、根気よく服用をつづけることが大切です。血圧が目標値まで下がっても、薬を止めるとすぐに血圧があがるため、服用をつづけながら治療を継続します。

生活習慣の改善によって血圧が改善すると必要以上に下がってくるので、適宜調整しコントロールしていくのがポイントですね。

ぜひ血圧が高いことでお困りなことがありましたら、当院にも相談してみてください!

こちらもあわせてオススメです

- 尿酸って何ですか?高尿酸血症や痛風について解説【診断・食事・生活の注意点】

- 脂質異常症(高脂血症)について解説【診断・治療・生活習慣】

- 不眠症・睡眠障害について解説【眠れないあなたへ】

- 高血圧の初期症状について解説【頭痛・動悸・めまいや吐き気】

- 【医師が解説】腎臓にいい食べ物と悪い食べ物について

- 禁煙外来と禁煙補助薬(チャンピックス・ニコチンパッチ)について【成功率・費用・副作用】

- 寿命を延ばす食べ物は?長寿の秘訣を医学論文から検証します!

- 脂肪肝の症状や原因・薬物治療についてわかりやすく解説

【この記事を書いた人】

一之江駅前ひまわり医院院長の伊藤大介と申します。プロフィールはこちらを参照してください。

この記事へのコメントはありません。