みなさん、こんにちは。 最近、学校や職場、あるいはご近所で「もうインフルエンザが流行っているの?」という声を聞くことはありませんか? あるいは、ご自身やお子さんが急な発熱で体調を崩されたという方もいらっしゃるかもしれません。

通常、インフルエンザといえば12月下旬から1月にかけて本格化するイメージがありますよね。しかし、今シーズン(2024-2025年)は、日本を含めた北半球で、「異例の早さ」で流行が始まっているといわれています 。

実は、このいつもとは違う流行パターンの裏には、「サブグレードK」とも呼ばれているこの変異株が関わっているとも言われています。一体どのような特徴があるのでしょうか。

今回は、最新の調査報告書やイギリスの公衆衛生庁(UKHSA)の論文など、信頼できるデータから、その正体についてわかりやすく解説していきます。

Table of Contents

インフルエンザ変異株「サブクレードK」とは?

まず、「サブクレードK」とは何でしょうか。簡単に言うと、インフルエンザA型(H3N2)の「新しい親戚」のようなものです。

専門的には「J.2.4.1」という系統に属しており、従来のウイルスとは少し異なる遺伝子の特徴(変異)を持っています。2025~2026年の南半球のインフルエンザシーズンの終息と、北半球のシーズンの開始とともに発生率が急増しています。

実際、イギリスではこの「サブクレードK」が異例の早さで急増しています。11月の報告現在では18歳以下の95%、18歳~64歳の成人の84%、65以上の高齢者の65%が「サブクレードK」と言われていますね。

このウイルスには、以下のような特徴があることがイギリスから報告されています。

- 流行の始まりが早い: イギリスでは、このウイルスが原因で2003/04年のシーズン以来、最も早い時期からインフルエンザの流行が始まりました。。

- 若者に多い: 特に子供や若者(18歳未満)、そして若年成人(18~24歳)の間で感染が広がっていることが確認されています 。

- ワクチンの「型」と少し違う: 研究室での実験(フェレットの抗体を使った実験)では、今年使用されている北半球向けのワクチン株に対する反応が低い、つまり「ワクチンの想定とは少し形がズレている(ドリフトしている)」ことが分かっています。

このように、異例の感染シーズンの背景には、この「サブクレードK」が関わっているとも言われているのです。

実際厚生労働省からの発表でもでも「9⽉以降から11⽉5⽇までに採取された国内株において、解析できたH3ウイルス23株のうち22株がサブクレードKである(約96%)」という発表もあります。

したがって、今年のインフルエンザの流行はほとんどが「サブクレードKである」と思って対処することになるでしょう。

(参照:Early influenza virus characterisation and vaccine effectiveness in England in autumn 2025, a period dominated by influenza A(H3N2) subclade K )

(参照:厚生労働省「インフルエンザウイルスのサブクレードKについて」)

なぜ「サブクレードK」が急速に広がっているのか?

では、なぜこの「サブクレードK」が、これほどまでのスピードで広がっているのでしょうか。

その秘密は、ウイルスの表面にある「トゲ」の変化にあります。 インフルエンザウイルスの表面には「ヘマグルチニン(HA)」というタンパク質があるのですが、サブクレードKはこの部分に多くの変異(アミノ酸の置き換わり)を起こしています。

特に注目すべきなのは、「免疫からの逃避能力」を獲得している点です。 専門的な話になりますが、144番目のアミノ酸が変化したこと(S144N変異)で、ウイルスの表面に新たな「糖の鎖」がくっつくようになりました。これを「グライカン・シールド(糖鎖の盾)」と呼びます。

イメージしてみてください。ウイルスが自分自身の表面を「糖」でコーティングして変装してしまったような状態です。この変装した「糖」が、私たちの体が過去の感染やワクチンで獲得した抗体(攻撃部隊)が、ウイルスを敵だと認識しづらくなったり、攻撃しにくくなったりしてしまうんですね。

これを「抗原ドリフト」と呼びますが、この変化が今の早期流行を引き起こしている主要な要因ではないかと目されているのです。

イギリスからの報告でも、こうした変異数が「過去のシーズンにおける進化速度と比較して実質的に多い」と評価しており、これが後述するワクチンのミスマッチの分子的基盤となっています。

インフルエンザA型変異株「サブクレードK」の症状は?

実際、サブクレードKの症状はどのようなものなのでしょうか。

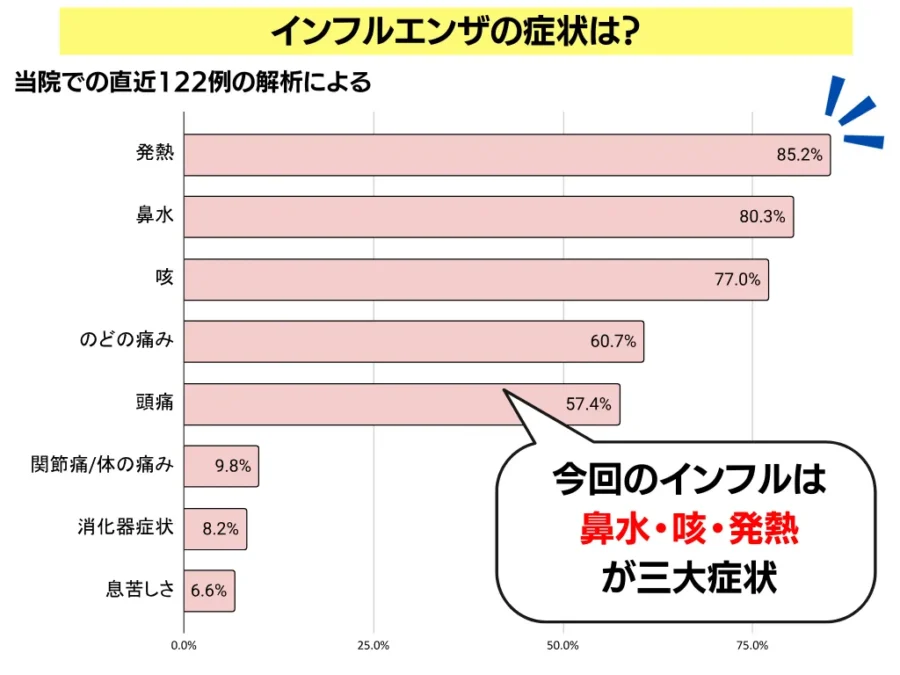

2025年に当院でインフルエンザA型と診断された直近122例を対象にした症状の内訳は次の通りです。

- 38度以上の発熱:85.2%

- 鼻水:80.3%

- 咳:77.0%

- のどの痛み:60.7%

- 頭痛:57.4%

- 関節痛/体の痛み:9.8%

- 消化器症状:8.2%

- 息苦しさ:6.6%

サブクレードKかどうかは遺伝子解析しないとわかりません。しかし、日本にもかなりの割合で「サブクレードK」が入ってきていると思いますので、症状の参考にしていただくとよいと思います。

この中でで特質すべきなのが、発熱・鼻水・咳の頻度が非常に高い点です。一般的にインフルエンザといえば「突然の高熱と強い関節痛」というイメージがありますが、直近の事例では関節痛・体の痛みは9.8%と意外なほど少なく、むしろ鼻水や咳といった症状が強く出る傾向にありますね。

また、今年にインフルエンザで発症されている年齢は当院では平均30.5歳となっています。15歳未満を基本的に見ていない内科クリニックとしては、かなりインフルエンザを発症される年齢層が若いと思います。ここも海外の知見と似通っていますね。

もちろん、新型コロナもそうでしたが、若年層から広がって、高齢者に波及するというパターンをとりやすいので、今後の動向には注意すべきでしょう。

サブクレードKを含めたインフルエンザA型の特徴については、インフルエンザA型の特徴をB型との違いを含めて解説【症状・潜伏期間・感染力】を参照してください。

「サブクレードK」にインフルエンザワクチンは効果があるのか

では、インフルエンザ変異株「サブクレードK」にインフルエンザワクチンは効果があるのでしょうか。

結論からいうと「ワクチンの効果は年齢によって大きく異なるが、特に子どもたちには非常に有効である」といえます。

WHOの報告によると、実験室でフェレットの抗体を使った試験を行うと、今年の北半球用ワクチンで作られる抗体は、この「サブクレードK」に対して反応が鈍い(反応性が低下している)ことが確認されています。つまり、型がぴったり合っているとは言いにくい状況です。

しかし、イギリスで実際の患者データを分析した最新の研究(2025年11月発表)では、希望の持てる結果が出ています。 「発熱などで病院を受診・入院することを防ぐ効果(ワクチン有効率:VE)」は以下のようになっています。

- 2歳〜17歳(子ども):約72%〜75%となっています。これは非常に高い数字です。型が少し違っても、子どもたちに対しては強力な防御効果を発揮していることがわかります。

- 18歳~64歳(大人):約30%〜40%となっています。子どもに比べると、大人の数字は低めです。これは、大人は過去に何度も様々なインフルエンザにかかっており、免疫の記憶が複雑になっている(免疫のインプリンティング)ため、新しい変異株への反応が鈍くなりやすいことが理由の一つと考えられています。

つまり、「大人は感染を完全には防げないかもしれないが、重症化リスクはある程度下げられる。子どもたちにとっては、依然としてもっとも効果の高い防御手段の1つである」といえるでしょう。なので、特に受験を控えている方は、ぜひインフルエンザワクチンも検討してくださいね。

(参照:Early influenza virus characterisation and vaccine effectiveness in England in autumn 2025, a period dominated by influenza A(H3N2) subclade K )

(参照:Recommended composition of influenza virus vaccines for use in the 2026 southern hemisphere influenza season) PDFです

あわせてこちらもオススメです

- インフルエンザB型の特徴や症状、潜伏期間について

- インフルエンザの治療薬について解説【ゾフルーザ・イナビル・タミフル】

- インフルエンザと新型コロナの同時感染について解説【症状・薬・治療法】

- インフルエンザの検査は何時間後から?インフルエンザ検査の精度やタイミングについて解説

- インフルエンザとコロナの症状の違いは?インフルエンザの隔離期間についても解説

- インフルエンザとインフルエンザワクチンについて【新型コロナとの違い・効果・接種時期】

。

この記事へのコメントはありません。