「あれ、こんなところに…」ある日突然、鏡の中にコインほどの脱毛を見つけて、ドキッとした経験はありませんか?円形脱毛症は、多くの方が一度は耳にしたことがある病気だと思います。

一般的には「ストレスが原因」と思われがちですが、実はそれだけではない、もっと根深い原因があるのです。そして、一度治ったと思っても、何度も繰り返してしまうことが多いのも、この病気の悩ましい特徴なんですよね。

「私の場合はどうなんだろう…」「このまま全部抜けてしまったらどうしよう…」そんな不安を抱えている方もいらっしゃるかもしれません。

今回は、最新の医学研究でわかってきた円形脱毛症の「本当の姿」に迫ります。なぜ繰り返すのか、どんな人が再発しやすいのか、そしてどんな治療法があるのか。具体的な研究データも交えながら、一緒に見ていきましょう。

Table of Contents

円形脱毛症とは

円形脱毛症とは、ある日突然、コインのように円形や楕円形に髪が抜けてしまう病気のこと。一般的には10円玉くらいの大きさを想像される方が多いですが、実際には頭全体に広がったり、眉毛や体毛にまで及んだりと、その症状は多岐にわたります。

見た目に症状が現れるため、患者さんの悩みは深く、QOL(生活の質)に大きく影響することもあります。円形脱毛症は、脱毛の状態によっていくつかのタイプに分けられます。

- 通常型円形脱毛症

- 単発型: 類円形の脱毛斑が1つだけできるタイプ

- 多発型: 脱毛斑が複数できるタイプで、時に脱毛斑同士がくっついて拡大することもあります。

- 全頭型円形脱毛症:頭全体の髪が抜けてしまうタイプ

- 汎発型円形脱毛症:脱毛が頭髪だけでなく、眉毛、まつ毛、体毛など全身に及ぶタイプ

- 蛇行型円形脱毛症:後頭部から側頭部の髪の生え際が帯状に脱毛するタイプ

円形脱毛症の診断は、主に医師による視診で行います。脱毛の状態や範囲を確認するだけでなく、以下のような専門的な診察を通して、他の脱毛症と見分けます。

- ダーモスコピー(トリコスコピー):特殊な拡大鏡で頭皮や毛穴、毛の状態を詳しく観察し、円形脱毛症に特徴的な所見(黒点、感嘆符毛など)がないかを確認します。

- ヘアプルテスト:脱毛斑の周辺の毛を優しく引っ張り、毛の抜けやすさを調べることで、疾患の活動性を評価します

(参照:円形脱毛症治療の考え方―毛周期の変調からみた病態と治療理論―)

円形脱毛症の原因はストレスだけではなく、繰り返す可能性も

「円形脱毛症はストレスからくる」と思われがちですが、実は原因は様々です。一番大きな原因は毛を包む組織に対する自己免疫性疾患と考えられています。

免疫とは、体内に入ってきた異物を認識して排除するシステムのこと。これがなんらかの異常をきたすと、全く無害な自分の細胞や組織を攻撃するようになります。つまり円形脱毛症の原因を大ざっぽにいうと「毛を支える組織になぜか自分から攻撃するようになってしまった」と考えられています。

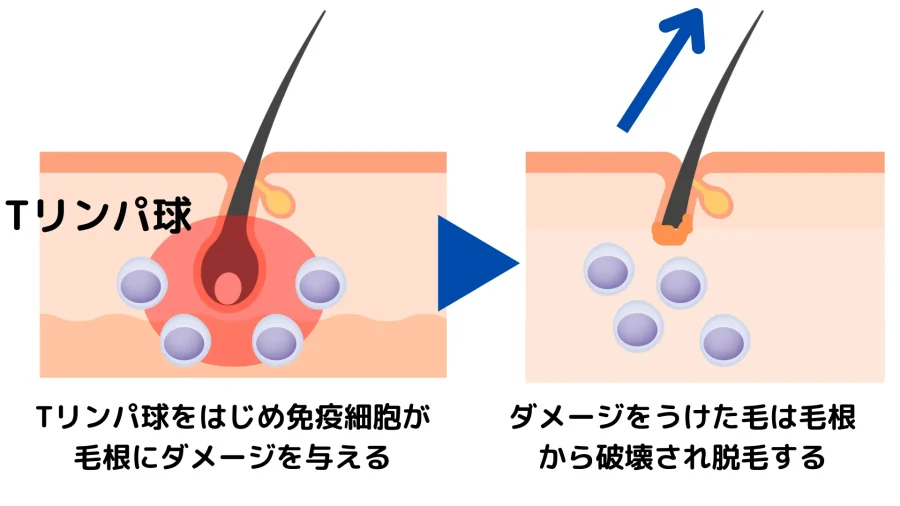

具体的には、Tリンパ球をはじめ免疫細胞が毛根、特に毛の細胞分裂を促す「毛母細胞」を直接攻撃し、細胞分裂ができなくなるようにします。細胞分裂が十分できなくなった毛根はダメージを受けて毛根から脱毛していくと考えられています。ただし、正確な病態生理はまだ解明されていません。

そこに、円形脱毛症になりやすい方や円形脱毛症の「きっかけ」として考えられているのが下記の疾患です

- アトピー素因や遺伝子型:アトピー性皮膚炎や気管支喘息などのアトピー素因との関連も深く、日本の調査では円形脱毛症の患者さんの41%にアトピー素因がみられ、特に重症の患者さんほどアトピー性皮膚炎を合併する割合が高いことが報告されています。

- 基礎疾患:甲状腺機能低下症・尋常性白斑・全身性エリテマトーデス・関節リウマチ・I型糖尿病などの基礎疾患で円形脱毛症になることがあります。甲状腺疾患は約8%、尋常性白斑は約4%の患者が、円形脱毛症を併発していると言われています。

- 栄養不良:貧血や亜鉛不足、ビタミンD欠乏症などの栄養不良により円形脱毛症を発症することがあります

- インフルエンザや新型コロナ、ピロリ菌感染などの感染症

- 出産などを契機にした女性ホルモンバランスの変化:一般的に産後3~4か月後に女性ホルモンの低下から抜け毛が多くなるとされています。この時に円形脱毛症として発症することがあります。

- 精神的、肉体的ストレス:確かにさまざまな精神疾患との関連性を示唆する報告もあります(詳細はこちら)。強いストレスは交感神経に異常をきたし、頭部の血流が悪くなることで、悪化させると考えられています。また、うつ病や不安症と円形脱毛症の関連も認められています。

このようにストレスがきっかけになることもありますが、ストレスが原因でない場合も多く「円形脱毛症=ストレス」とは一概にはいえません。

そのため、円形脱毛症の原因が1つでない以上、繰り返す可能性も十分あるのです。

(参照:Alopecia Areata: Review of Epidemiology, Clinical Features, Pathogenesis, and New Treatment Options.Int J Trichology. 2018 Mar-Apr; 10(2): 51–60.)

(参照:Shellow WV, Edwards JE, Koo JY: Profile of alopeciaareata: a questionnaire analysis of patient and family, Int J Dermatol, 1992; 31: 186-189)

(参照:Muller SA, Winkelmann RK: Alopecia areata, an evaluation of 736 patients, Arch Dermatol, 1963; 88: 290-297)

円形脱毛症はどれくらいの確率で繰り返す?

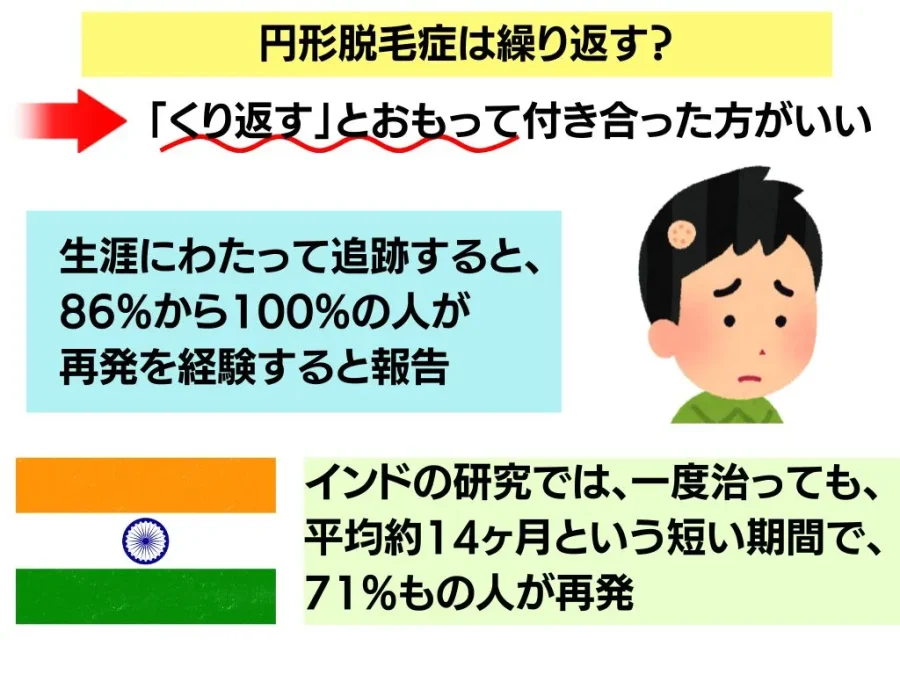

このまず、最も気になる「再発」についてです。残念ながら、円形脱毛症は一度治れば終わり、というわけにはいかないことが多いのが現実です。むしろ、本質的に「再発を繰り返す慢性的な病気」だと考えられています 。

その再発率は、私たちが想像している以上に高いかもしれません。

- ある大規模なケースシリーズ研究を生涯にわたって追跡すると、なんと86%から100%の人が再発を経験すると報告されています 。これは、十分な時間をかければ、ほとんどの人が再発を経験することを示唆しています。

- 重症の円形脱毛症の患者さんを対象としたメタアナリシス(複数の研究を統合して分析したもの)では、局所免疫療法後の再発率は62%で、再発するまでの平均期間は2.5年だったと報告されています。

- インドで行われた比較的新しい研究では、一度症状が治まった(寛解した)100人の患者さんを追跡したところ、平均約14ヶ月という短い期間にもかかわらず、71%もの人が再発したという結果が出ています。

これらのデータを見ると、円形脱毛症の再発は「運が悪かった」のではなく、むしろ標準的な経過といえるのかもしれませんね。

(参照:Messenger AG, McKillop J, Farrant P, et al: British Association of Dermatologists’ guidelines for the managementof alopecia areata 2012, Br J Dermatol, 2012; 166:916-926)

(参照:Bin Saif GA, Al-Khawajah MM, Al-Otaibi HM, et al: Efficacy and safety of oral mega pulse methylprednisolone for severe therapy resistant alopecia areata, Saudi Med

J, 2012; 33: 284―291.(レベル III))

(参照:High Relapse Rates Despite Early Intervention with Intravenous Methylprednisolone Pulse Therapy for Severe Childhood Alopecia Areat)

(参照:Management of alopecia areata)

円形脱毛を繰り返しやすい人の特徴は?

「ほとんどの人が再発するなら、希望が持てない…」と感じるかもしれませんが、ご安心ください。研究によって、長期的な経過を予測するヒント、つまり「予後因子」も明らかになってきました。

どのような方が再発や重症化のリスクが高いのか、見ていきましょう。

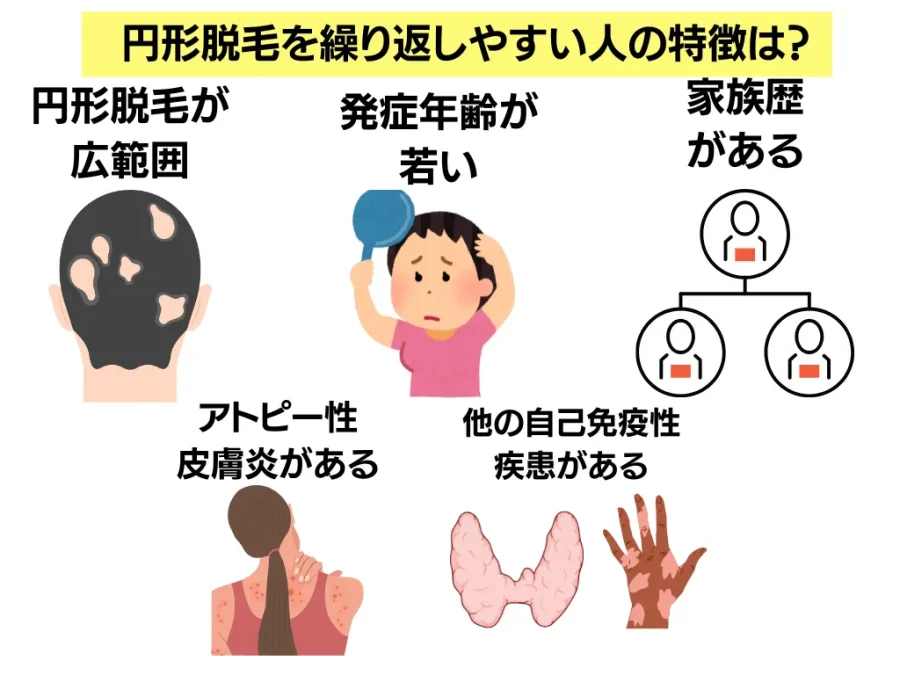

- 初回発症時の重症度

- 脱毛範囲が広い:最初に診断されたときの脱毛範囲が広いほど、長期的に症状が続く傾向があります。15年以上の長期追跡研究では、初発時に軽症だった人の68.3%が寛解状態(完全に治ったといえる状態)を維持していたのに対し、重症だった人で寛解を維持していたのは、わずか7~9%でした。

- 特定の脱毛パターン:後頭部から側頭部にかけて帯状に抜ける「蛇行状脱毛症(ophiasis)」は、治療が効きにくく、治りにくいタイプとして知られています。

- 患者さんの背景

- 発症年齢が若い(特に思春期前):残念ながら、子どもの頃に発症するほど、慢性化・重症化しやすいことがわかっています 。イスラエルで行われた7年以上の追跡研究では、再発率が小児期発症で52%だったのに対し、成人期では44%、50歳以上の遅発性では30%と、年齢とともに低下する傾向が見られています。

- 家族歴:円形脱毛症の患者さんの最大20%に家族歴が認められ、遺伝的な要因も重症化のリスクになると考えられています。

- 合併症や他のサイン

- アトピー素因:アトピー性皮膚炎や気管支喘息などのアトピー性疾患を合併していると、予後が良くない傾向があります。

- 他の自己免疫疾患:橋本病などの甲状腺疾患や、尋常性白斑などを合併している場合も、予後不良因子とされています。

- 爪の異常:爪に点状のへこみや線が入るなどの変化が見られる場合、重症度と関連があるといわれています。

もしご自身やご家族に当てはまる項目があったとしても、それはあくまで「傾向」です。大切なのは、ご自身の状態を正しく理解し、専門医と相談しながら最適な治療方針を見つけていくことではないでしょうか。

(参照:Alopecia areata: a long-term follow-up study of 104 patients)

(参照:Management of alopecia areata)

円形脱毛症の再発のピークはいつ?

円形脱毛症の再発のピークはいつなのでしょうか。

イスラエルの長期研究によると、再発したケースのうち、なんと79%が最初の診断から4年以内に発生していました 。

さらに、インドの研究では、再発するまでの期間の中央値(ちょうど真ん中の人の値)はわずか7ヶ月で、18ヶ月後には寛解を維持できている人は30%まで減少(つまり70%が再発)したと報告されています。

これらのデータから、初回の発症から数年間が、再発の最もリスクが高い時期だといえそうです。この時期は特に注意深く経過を観察し、治療を続けることが大切になります。

(参照:Clinical Profile and Predictors of Relapse in Patients with Alopecia Areata: A Follow-Up Study)

(参照:Alopecia areata: a long-term follow-up study of 104 patients)

円形脱毛症の治療は?

では、繰り返しやすい円形脱毛症に対して、どのような治療法があるのでしょうか?円形脱毛症の治療ガイドラインで比較的推奨される治療法を中心にご紹介していくと、次の通りです。

① 局所のステロイド治療薬

ステロイドとは、もともと体内の副腎(ふくじん)という臓器でつくられているホルモンです。このホルモンがもつ作用を薬として応用したものがステロイドで、炎症や免疫を抑える働きがあります。

ステロイドの使い方として、塗り薬の方法や局所注射・内服・ステロイドパルスといって点滴で大量に投与する方法など様々ありますが、患者さんの脱毛状態や希望をご相談しながら使い分けていきます。(ステロイドパルスの場合は入院が必要なので、適切な連携施設に紹介します)

② 塩化カルプロニウム外用薬

外用薬とは「塗り薬」のことです。塩化カルプニウムは血行を促進するはたらきがあり、髪を形成する毛細胞が活性化し、発毛が促進される効果が期待できます。1日2~3回頭皮全体に振りかけてマッサージしながら行います。

③ グリチルリチン・グリシン内服療法

グリチルリチンは主要成分は甘草(カンゾウ)という植物に由来する天然成分です。炎症やアレルギーを抑える作用や肝臓の働きを改善する作用などがあり、円形脱毛症の治療に用いられます。副作用も少ないですが、カリウムが下がることが指摘されているので、長期にわたる場合は採血することもあります。

④ 抗ヒスタミン薬・抗アレルギー薬

円形脱毛症は、アトピーをはじめとしたアレルギー疾患との関連が指摘されているので、抗ヒスタミン薬の内服は理に適っているといえます。ガイドライン上も併用療法として推奨されています。ただし、円形脱毛症に対する保険適応はないので、アトピー素因があると判断された場合になります。

他には、エキシマライトによる紫外線療法・液体窒素による冷凍療法やミノキシジル外用療法・局所免疫療法、JAK阻害薬などの免疫を抑える治療などが有効性が示唆されております。上記で保険適応でない治療方法もあり、患者さんの状態を見ながら適切にアドバイスしていきます。

(参照:円形脱毛症診療ガイドライン 2024)

円形脱毛症の再発についてのまとめ

今回は、円形脱毛症の再発率や原因について、実際の論文をもとに詳しく見てきました。まとめると次の通りとなります。

- 円形脱毛症は、自己免疫が原因の慢性的な病気で、再発することが多い。

- 発症年齢が若い、初発時の脱毛範囲が広い、アトピー素因がある、といった方は、より慎重な経過観察が必要。

- 再発は初発から数年以内に起こりやすい。

- 治療は病気の勢いに合わせて行われ、症状をコントロールすることが目標。

「再発しやすい」と聞くと、どうしても気持ちが沈んでしまうかもしれません。しかし、どんな時に再発しやすいのか、どんなサインに気をつければ良いのかを知ることは、不安を和らげ、病気と上手に向き合っていくための第一歩になるはずです。

大切なのは、一人で抱え込まず、皮膚科の専門医に相談すること。そして、ご自身の体のサインに耳を傾けながら、焦らず治療を続けていくことだと思います。この記事が、みなさんの不安を少しでも軽くする一助となれば幸いです。

あわせてこちらもオススメです

- 意外な症状も?亜鉛欠乏(亜鉛不足)について【症状・食べ物・治療】

- 特に夏に気をつけたい「脂漏性皮膚炎」の原因や治療について

- 血液アレルギー検査(VIEW-39、RAST)について解説 【費用・原理・信頼性】

- 多汗症の原因や症状・レベルの決め方や治療まで解説

- 不眠症・睡眠障害の治し方や改善方法・薬物治療について解説

- 【皮膚科医が解説】AGA(男性型脱毛症)でおすすめの治療法と具体的な効果について

【この記事を書いた人】

一之江駅前ひまわり医院院長の伊藤大介と申します。プロフィールはこちらを参照してください。

この記事へのコメントはありません。