新型コロナも5類になり、世間もマスクをしない方が増えてきていますね。

一部の方からは「マスクの粒子径はウイルスの粒子よりも大きいから、マスクをしていても意味がない」などの声もあるようです。本当なのでしょうか。

- 今後、マスクとどう向き合えばよいかわからない

- マスクが感染対策になっているのか改めて知りたい

- 新型コロナに対してマスクはどの程度効果があったのか知りたい

といった方のために、マスクの実際の効果やデメリットも含めて、わかりやすく解説していきましょう。

【まず結論】厚生労働省のマスク着用についての見解は?

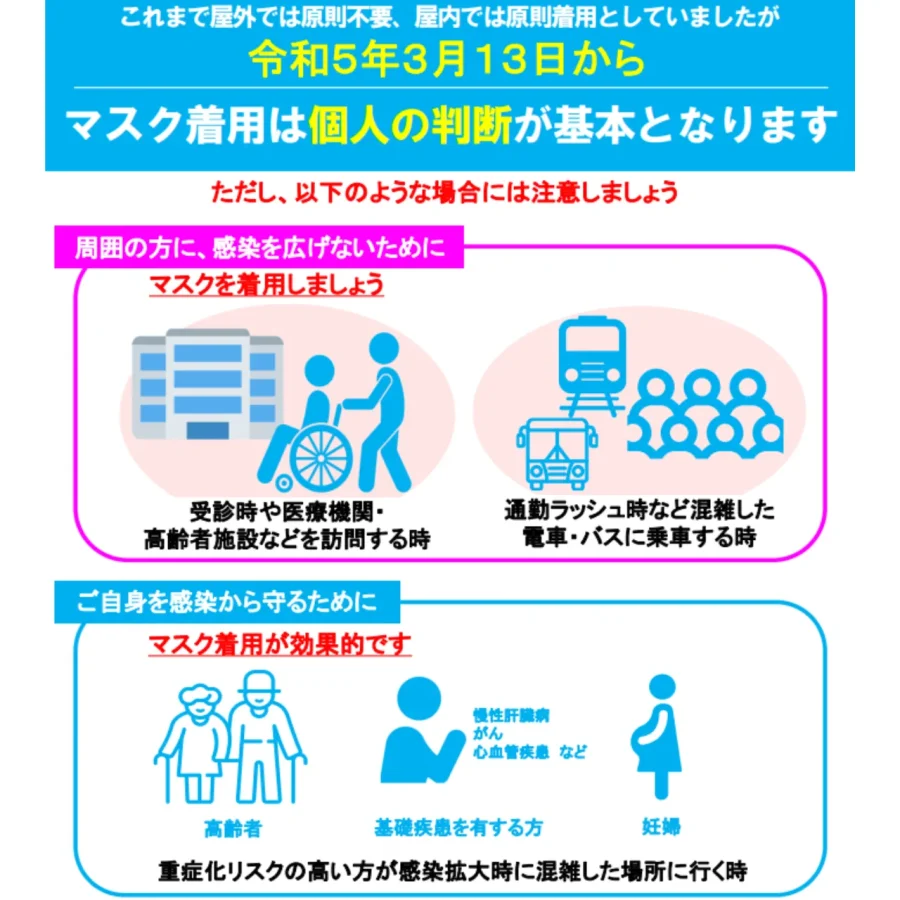

まず結論から。厚生労働省では2022月5月には「屋外のマスク着用不要」としていましたが、さらに2023年3月13日から「マスク着用は個人の判断が基本になります」としています。

ただし、以下の場合にはマスク着用に関して注意喚起されています。

- 周囲の方に感染を広げないために「マスクを着用すべき時」

- 受診時や医療機関・高齢者施設などを訪問する時

- 通勤ラッシュ時など混雑した電車・バスに乗車する時

- ご自身を感染から守るために「マスク着用が効果的な時」

- 重症化リスクの高い方が感染拡大時に混雑した場所に行く時

重症化リスクが高い方というのは「高齢者」「基礎疾患を有する方」「妊娠中の方」をあげています。また、事業者の判断でマスク着用が求められている場合や従業員がマスクを着用する場合もあります。

当然ともいえますが、新型コロナと分かった場合や感染症状がある方のマスクは必須です。

しかし、実際には混雑した電車でもマスクを外す方もおり「脱マスク」は確実に進んでいます。

そしてマスクとの因果関係は不明ですが、最近コロナだけでなく季節外れのインフルが流行ったりと感染症患者が増えているのも事実です。

実際、マスクはどの程度効果があるのでしょうか?マスクのデメリットと一緒に見ていきましょう。

マスクとは?

マスクとは、「口と鼻を覆う形状で、咳やくしゃみの飛沫の飛散を防ぐために使用される、または、ほこりや飛沫等の粒子が体内に侵入することを抑制する衛生用品」と定義されています。(詳細はこちら)

「マスク」といっても色々な種類があることは、コロナ下での数年間で感じられたことでしょう。マスクの性能は大きく「マスク性能」「素材(マスク性能と関連)」「形状」などで分けられます。

その中で、マスク性能(どれだけ微粒子をシャットアウトできるか)は特に大切な要素です。マスク性能でわけると次の通り。

- 防塵規格マスク(N95マスク、DS2規格マスク):試験粒子(0.3㎛)以上を95%捕集できることが求められます。

- 風邪・ウイルス対策用マスク:BFE(約3㎛)、VFE(約1.7㎛)での試験を行い、99%までのフィルタ捕集効果で表記されています。

- 花粉対策用マスク:花粉(30μm)の粒子をカットするフィルタを採用することで、息苦しさを軽減。

にわけられます。さらに形状も「平型」「プリーツ型」「立体型」などさまざまありますね。

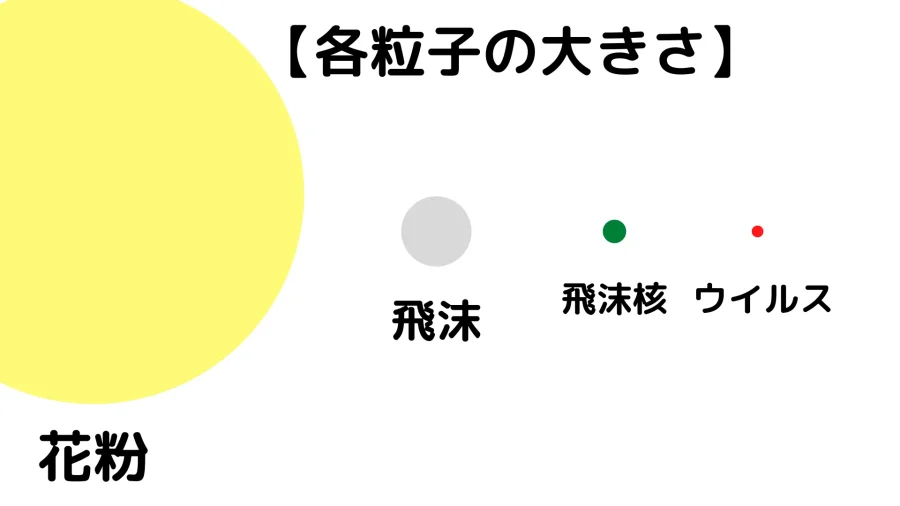

では、各粒子の大きさはどれくらいなのでしょう。それは次の通りです。

- 花粉: 30μm(髪の毛の直径の1/3)程度

- 飛沫(ウイルスが痰や唾液などとくっつきながら飛ばされる水滴):5μm以上

- 飛沫核(飛沫から水分が蒸発したもの):0..01μm~5μm

- 新型コロナウイルス:0.05~0.2μm(詳細はこちら)

上記のマスクの粒子径と比べてみるとウイルス自体の大きさは非常に小さいですよね。ウイルス対策様でも10倍以上もの穴が開いていることになります。

しかし、これをもって「マスクは新型コロナ感染予防に効果はない」とするのは間違いです。これを正しく理解するには、感染経路について知る必要があります。

飛沫感染・エアロゾル感染の違いは?

よく「新型コロナはエアロゾル感染する」といわれてニュースになったのをご存じな方もいると思いますが、飛沫感染・エアロゾル感染・空気感染の違いは「粒子のサイズの違い」です。具体的には以下の通りです。

- 飛沫感染: 「ウイルスに水滴などがついた『飛沫』が口・鼻・目などについて感染する」こと。飛沫の定義は5μm以上を指すことが多い。

- エアロゾル感染: 空気中に浮遊するウイルスを含むエアロゾル(水分が飛ばされて個体の粒子のまま浮遊している状態≒飛沫核)で感染すること。粒子径は0.01μm から 5 μm 程度と幅が広い。

「空気感染」と呼ばれ方もエアロゾル感染のうち、特に飛沫核の粒子系が小さいものと空気中に浮遊し感染することを指すことが多いですね。しかし、実際にはウイルスがこれらの感染経路を使い分けているわけではありません。「どの程度水分が蒸発してもウイルスが活性化されているか」がポイントになります。

そして新型コロナウイルスは国立感染所研究所でも発表されている通り、「エアロゾル感染」「飛沫感染」「接触感染」により感染します。

気道からのウイルスの感染経路は?

さまざまな経路がありますが、ここでは気道から感染する例を見ていきましょう。

最初、咳やくしゃみ・息をするのにも加湿されながら空気中に放出されます。特に咳をしたときはウイルスに痰や唾液など多量の水滴をつけて飛ばされます。これが「飛沫」です。

飛沫の大きさは「5μm以上」が1つの基準(WHOの定義による)ですが、話すときや咳をした時の呼気中の飛沫の大きさは0.01μm~数mmまで様々です。しかし、2μm前後と120-150μmの飛沫が最も個数が多いといわれています。(詳細はこちら)

では、どの大きさの粒子がウイルスを多く含んでいるのでしょう。中国で2020年に検証されておりますが、概ね「0.25μm~1μm」および「2.5μm以上」の粒子が1個あたりの最もウイルス濃度が高かったとしています。(詳細はこちら)

あとは、時間や距離とウイルス量の関係性です。粒子の大きさが大きいほど、遠くに飛ばないといわれています。(特に飛沫感染の場合)一般的には、5μm以上の飛沫感染の場合

- 呼吸している場合:0.5m

- 話している場合:1m

- 咳をした場合: 2m

- くしゃみした場合:3~6m

までしか届かないと考えられます。ただし、その分粒子が大きい場合その範囲にしか飛ばないわけですから、密度は高くなります。

一方、エアロゾルで空気中に拡散した場合は粒子系が小さいほど遠くに拡散します。しかし、エアロゾルで遠くに拡散される分、特に屋外では密度は低くなるわけです。ただし室内の場合は遠くに飛びにくく、十分に換気されていないとエアロゾル感染をしやすくなります。そのため、換気が大切であり、いかにウイルスを室内にこもらせないかが重要です。

ここまで考えるとマスクの役割が見えてきます。つまり、新型コロナや他の感染症対策でのマスクとは

- 飛沫個数が多く、特に密度が高くなりがちな「120-150μmの飛沫」をシャットアウトすること。

- 粒子あたりのウイルス濃度の高い「2.5μm以上」の粒子をできる限りシャットアウトすること。

が主な役割です。

確かに、家庭用マスクだけだと小さい粒子についてはシャットアウトできず、感染対策としては不十分です。そのため、WHOでもアメリカCDCでも「マスクだけでなく手指消毒や距離の確保・換気・空気清浄機の設置など、他の対策が必要である」としています。

しかし「マスクが粒子の観点から考えてもそれなりの効果は見込める」という点もわかっていただけたのではないでしょうか。2022年の厚生労働省の発表でも「限界はあるものの飛沫やエアロゾルを吸い込むことを予防する効果もある」としています。

新型コロナ感染対策としてのマスクの効果は?

では、実際に新型コロナ感染対策としてマスクはどれくらい効果があると実証されているのでしょうか。これは、複数の論文で検証されています。

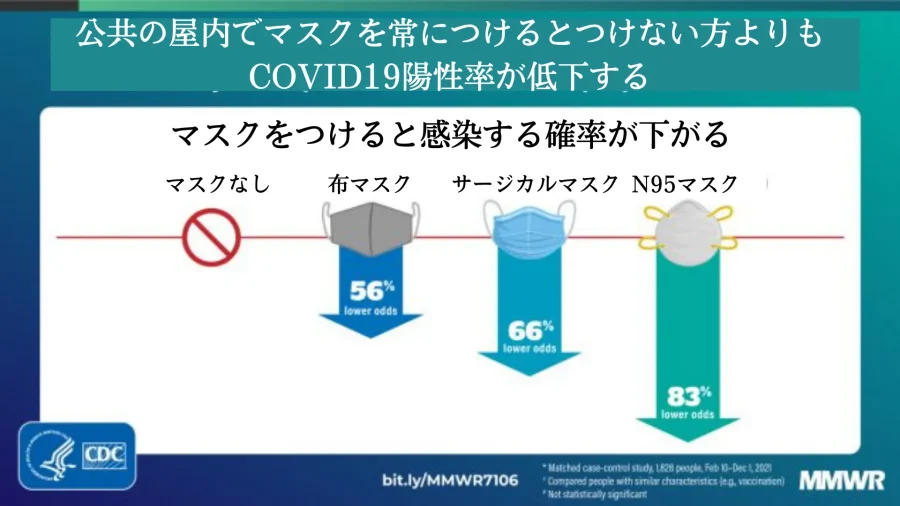

アメリカCDCで行われた検証実験で、2021年2月から12月に「屋内の公共の場で常にマスクをしていた方」とそうでない方を比較すると、新型コロナ陽性になる確率が

- 布マスク着用:56%減少

- 手術用(サージカル)マスク:66%減少

- N95マスク/KN95マスク:83%減少

したという報告されています。

またバングラデシュで34万人あまりを対象とした大規模なランダム化比較試験では、「マスク着用の啓発を行わなかった自治体ではマスクの着用率は13.3%であるのに対し、啓発を行った自治体では着用率が42.3%と高く、新型コロナの感染が疑われる症状が出た人の割合は11.6%低くなっていた」ということです。着用率が30%増加で症状発症率が11.6%低くなったのなら、マスクは感染予防にかなり高い効果をもつといえそうですね。

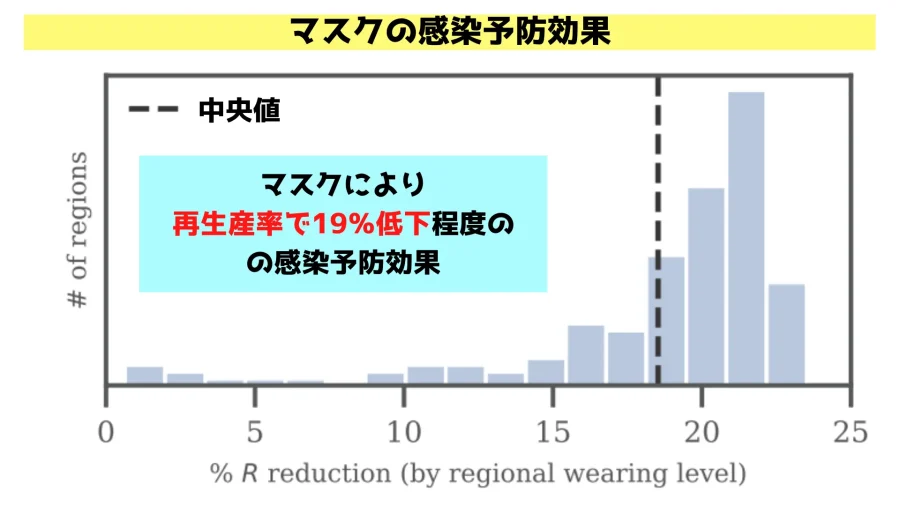

また、2022年のアメリカからの報告によると「マスク着用により再生産性を19%減らすくらいの感染予防効果がある」としています。また、同論文ではマスクを全くしていない場合と公共機関などでマスクをほとんどの時間している場合とで比較したところ、マスク着用は感染の25%相当の減少にあたることがわかりました(6-43%)

一方、マスクの効果が明らかにならなかった論文もあります。例えば、Cochraneが2020年に発表した「ランダム化比較試験」ですね。

これに対して、同論文では「『マスクをしなさい』と上から言われることが、必ずしもマスク着用の上昇につながるわけではないこと」を指摘しています。

例えば、先のランダム化比較試験では「マスクをしなさい」と言っていたのに、実際にマスクを「きちんと」着用している方は少なかった、というわけですね。実際、他の研究でも命令後のマスク着用率の上昇が13%~23%くらいであったとしています。

つまり簡単にいうと、「マスクは命令されてつけるわけではない、マスクの要不要を自分で考えて自らつける傾向が高かった」ということだったのです。

このように、マスク自体に感染予防効果があることは、複数の論文から報告されています。そして、厚生労働省でも2021年時点でマスクの効果について検証しており、国内外において様々な報告がされていることからマスク着用を推奨している、というわけです。

(参照:Impact of community masking on COVID-19: A cluster-randomized trial in Bangladesh)

マスクをつけることのデメリットと対策は?

新型コロナ感染対策として、マスクはある程度効果があることはわかりましたが、マスクのデメリット(副作用)はないのでしょうか。結論からいうと、マスクにもデメリットはありますので、個々人がデメリットと感染対策のメリットと比較しながら、マスク着用の有無を決めていただくことになります。

例えば、以下のことがあげられます。

① 長期間着用における頭痛が起きやすい

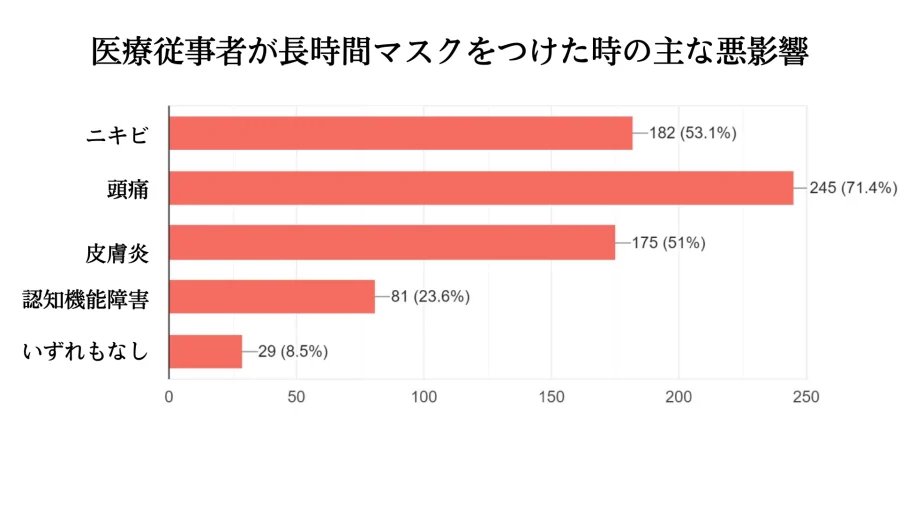

マスク着用を行うと、十分な酸素を取り込めないケースが出てきます。特に医療従事者を対象に行ったアメリカの論文では、マスク着用における悪影響として

- 頭痛:71.4%

- ニキビ:53.1%

- 皮膚炎:51%

- 認知機能低下: 23.6%

をあげています。マスク着用をすると、着用していない場合よりも二酸化炭素濃度が起こりやすいためではないかと考えられています。これらの対策として、同論文では

- 頻繁な短い休憩をとること

- 首のマッサージをすること

- シフト開始前に水分をよくとること

- 自分の顔にあったマスクを着用すること

- (可能なら)外科用マスクとN95マスクのように換気が悪いマスクを交互に使用すること

を推奨しています。「マスク後に頭痛が起きやすくなった」と考えられる方は、自分ができる範囲で実践されるとよいでしょう。

② マスク皮膚炎になりやすくなる

マスクに伴う皮膚トラブルと総称して「マスク皮膚炎」といわれることがあります。実際、マスクの着用をされてから、

- マスク周囲の荒れ

- マスクのゴムの部分の耳切れ

- マスクでおおわれた部分のニキビ

などさまざまなマスクにまつわる皮膚トラブルで来院されてくる方が増えています。こうしたマスクトラブルを防ぐ意味でも「自分にあったマスク」を見つけていただきながら、早めに適切な治療を行う必要がありますね。ぜひ当院でも承っておりますので、お気軽にご相談ください。

③ マスク周囲に熱がこもりやすい

また、マスク周囲に熱がこもり息苦しさを感じやすくなるのもデメリットの1つ。名古屋工業大学での研究によると、マスク着用によりマスク周囲の温度が2度上昇します。黒いマスクの場合は温度上昇が顕著になりますね。

したがって、夏の暑い時期にマスクをつけると息苦しさを感じやすくなるでしょう。

一方、マスクと熱中症の関係についてははっきりしていません。同研究では、表面体温は上昇したものの、深部体温は0.06度~0.08度の上昇であったとしています。

また、運動中のフェイスマスクの着用との関係を調べた日本の論文でも「マスク着用自体は労作性熱中症の危険因子ではない」と結論づけていますね。

しかし、蜜にならない限り、炎天下でのマスク着用はデメリットの方が感染予防効果よりも上回ることが多く、マスクを外してもよいと思います。

④ 小児のマスク着用の問題

乳幼児は、自分で息苦しさや体調不良を訴えることが難しく、自分でマスクを外すことができません。特に2歳未満ではマスクによる弊害の危険性が高まるといわれています。

日本小児科学会でも「乳幼児のマスク着用には危険があります。特に2歳未満の子どもでは気を付けましょう」としており、CDCでも「2歳未満のこどもには、窒息の恐れがあり、マスクをしないように」とされています。

小児は大人と違い活動量も活発で、マスクにより呼吸は苦しくなりやすいです。確かに昨今小児での新型コロナ感染リスクは高いですが、マスクによる弊害も予想されることから、マスクとバランスよく付き合っていきたいですね。

小児による新型コロナ感染症の特徴は【オミクロン株】子供の新型コロナ感染症の特徴について【症状・後遺症・ワクチン】にまとめておりますので、参考にしてください。

「新型コロナ感染症対策でのマスク」についてのまとめ

いかがでしたか?今回は、たびたび議論になるマスクについて、具体的に論文も交えながらお話していきました。まとめると

- マスクは、粒子の観点から考えてもある一定の効果はある(完全ではない)

- 実際マスクは、新型コロナ感染対策としても効果があることが報告されている

- ただし、マスクはデメリットもあることから、状況や個人個人に合わせて考える必要がある

といえます。5類になっても「医療機関への受診時」「蜜になる空間での着用」はいまだに求められています。特に病院には重症化リスクの多い方も来院されますので、マスク着用の上受診した方がよいでしょう。

あわせてこちらもオススメです

- 新型コロナウイルス オミクロン株の特徴について【感染力・症状・重症化】

- 新型コロナ感染症の「濃厚接触者」について【家族・待期期間・PCR検査】

- 新型コロナウイルス感染症「軽症」の方の治療薬について【適応・効果・副反応】

- 新型コロナウイルス感染症の後遺症について【咳・脱毛・倦怠感・ブレインフォグ】

- 子供の新型コロナワクチンについて【効果・副反応】

【この記事を書いた人】

一之江駅前ひまわり医院院長の伊藤大介と申します。プロフィールはこちらを参照してください。

更新履歴

- 2022年5月26日:5月19日の厚生労働省の発表と5月25日の発表に基づき、アップデート

- 2023年6月13日:コロナ5類化および追加医学論文に基づきアップデート

この記事へのコメントはありません。