思春期から中高年まで幅広い世代で皮膚トラブルになりやすい疾患が「ニキビ」ですよね。医学用語では「尋常性ざ瘡」(じんじょうせいざそう)といいますが、ニキビは毛穴の皮脂づまりと細菌増殖による慢性炎症性の皮膚疾患です。

もちろん、最も一般的な治療法はベピオやディフェリンなどの皮脂のつまりをとる塗り薬だったり、クリンダマイシンゲル、アクアチムクリーム、ゼビアックスローションなどといったニキビ菌を抑える塗り薬ですが、漢方薬も非常に人気。

- ニキビを漢方薬で内側からケアしたい

- ずっと抗生剤を飲んだりするのは体に負担だから漢方薬を利用したい

と希望される方は非常に多いのです。では、ニキビの漢方薬にはどんな種類があるのでしょうか。

今回、さまざまな漢方薬の中から、おすすめなニキビの漢方薬として

- 十味敗毒湯(じゅうみはいどくとう)

- 清上防風湯(せいじょうほうふうとう)

- 荊芥連翹湯(かいがいれんぎょうとう)

- 桂枝茯苓丸加薏苡仁(けいしぶくりょうがんかよくいにん)

の4つについて、解説していきます。

通常のニキビの治療については、ニキビの正しい治し方は?ガイドラインで推奨されているニキビ治療法について解説も参照してください。

Table of Contents

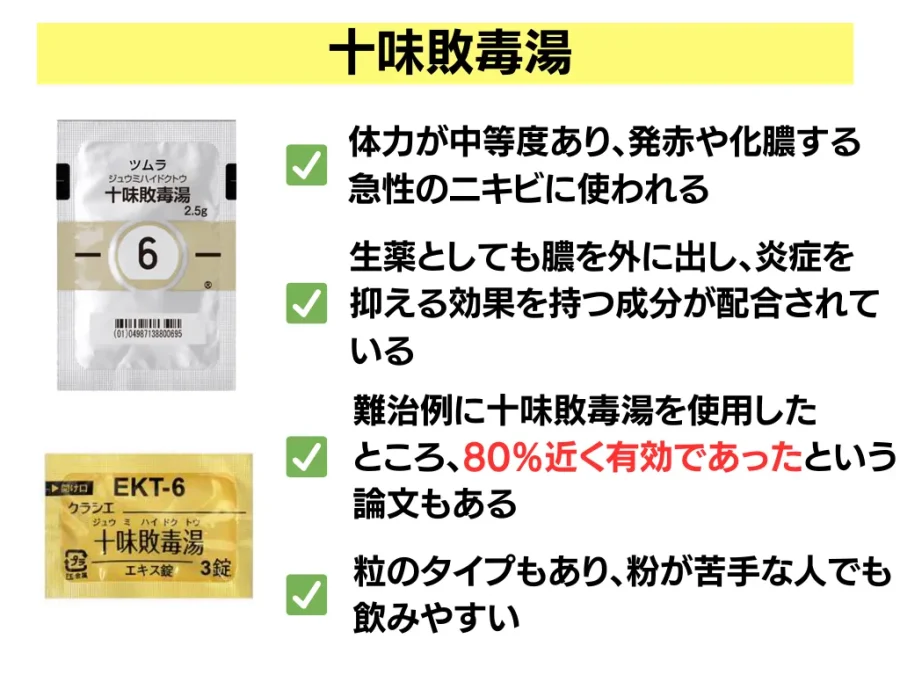

ニキビの漢方薬 その①:十味敗毒湯

十味敗毒湯(じゅうみはいどくとう)はかの有名な江戸時代の華岡青洲が創案した、化膿(かのう:膿を持つこと)性皮膚疾患の治療薬で、10種類の生薬からなる処方です。

主に「体力中等度なものの皮膚疾患で、発赤があり、ときに化膿するものの次の諸症:化膿性皮膚疾患・急性皮膚疾患の初期、じんましん、湿疹・皮膚炎、水虫」に使われます。

十味敗毒湯は以下の生薬からできています。

- 桔梗(ききょう): 化膿した膿を排出させる作用がいわれています。呼吸器では痰を出しやすくする生薬ですが、皮膚の膿を出す働きもあります。

- 柴胡(さいこ):抗炎症作用があり、炎症による膿の形成を抑える働きがあるとされています。ストレスを緩和する作用もあり、皮膚の炎症体質の改善に役立ちます。

- 川芎(せんきゅう):血行を促進して、瘀血(血の滞り)を改善します。皮膚の炎症による腫れや痛みを和らげる作用が期待できます。

- 茯苓(ぶくりょう):利尿作用により余分な水分を排出し、むくみや湿熱(体内にこもった湿気と熱)を改善します。免疫のバランスを整え、皮膚のバリア機能を高めるとも考えられています。

- 独活(どっかつ):主に鎮痛・抗炎症作用を持ち、関節痛などに使われることが多いですが、皮膚の炎症にも有用とされています。

- 防風(ぼうふう):発汗を促し、皮膚の表面の炎症を鎮めます。抗アレルギー・抗炎症作用があり、蕁麻疹などにも使われる生薬です。

- 荊芥(けいがい):解熱や抗炎症作用があり、皮膚の痒みや炎症を抑えます。血行を促し、皮膚の治りを早める効果もあります。

- 生姜(しょうきょう):体を温め、血行を良くする働きがあります。他の生薬の吸収を助け、抗酸化作用・抗炎症作用も併せ持っています。

- 甘草(かんぞう):抗炎症・抗アレルギー作用が強く、処方全体を調和する働きがあります。ステロイドに似た作用で赤みや腫れを和らげます。

- 桜皮(おうひ):抗炎症・抗化膿作用があり、膿の排出を助けます。最近では女性ホルモンに似た作用があることも示唆されており、皮脂の分泌を抑えることでニキビの改善に役立つと考えられています。

上記はクラシエ製ですが、ツムラには「桜皮」のかわりに「樸樕(ボクソク)」というクヌギなどの樹皮を乾燥させた生薬が入っていたり、会社によって成分が少し変わります。

いずれにせよ、全体的に

- 膿を外に出す作用

- 炎症を抑える成分

- 血行を良くする成分

が中心であることがわかると思うので、「十味敗毒湯」の名の通り、赤く炎症しやすいニキビには効果的な漢方であることがわかりますね。そのため、男性で炎症が強くない赤ニキビが多数あるケースや、女性でもホルモン周期と無関係に安定して吹き出物が出るケースが、この処方の対象になります。

実際、ニキビの原因菌である「アクネ菌」の増殖と、その菌が産生する皮脂分解酵素リパーゼを十味敗毒湯が抑制することが報告されています

また従来治療ではなかなか治らないニキビ患者 122 例を対象に,短期治療を目的として,桜皮配合の十味敗毒湯を治療開始時から通常量の1.5倍量 (9.0 g/日)で 週間投与し、有用性を検討したところ、79.5%の改善率が認められ、他の漢方薬から変方した患者さんの改善率も78.4%だったという報告もあります。(もちろん、勝手に1.5倍にできないので、医師とよく相談してください)

漢方薬といえど、なかなか軽視できないことがうかがえるでしょう。十味敗毒湯は錠剤でも処方できるので、「粉薬でなかなか飲めない」という方にもオススメしやすい漢方薬です。

(参照:Shiunko and Chuoko, topical Kampo medicines, inhibit the expression of gehA encoding the extracellular lipase in Cutibacterium acnes)

(参照:難治な尋常性痤瘡に対する桜皮配合十味敗毒湯の効果)

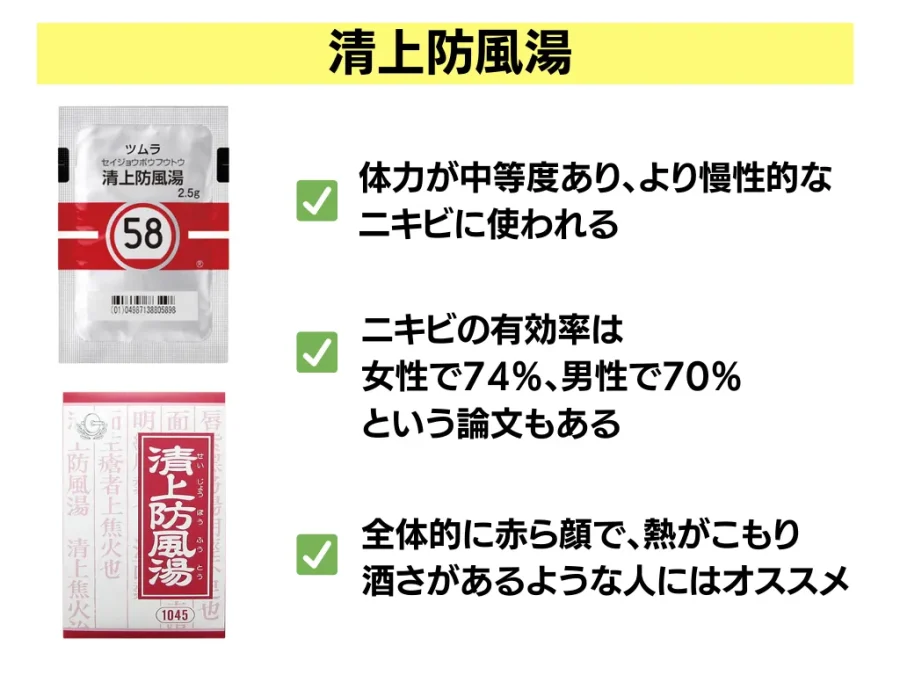

ニキビの漢方薬 その②:清上防風湯

清上防風湯(せいじょうぼうふうとう)は、「顔面など上部の炎症を清熱し、風(ふう)邪を防ぐ」ことを目的とした処方です。その名の通り、顔のニキビなど上焦(じょうしょう:上半身)の熱を冷まし、炎症を鎮めることを狙った処方になります。清上防風湯も尋常性ざ瘡のガイドラインで「治療の選択肢として期待する」として記載されていますね。

主に「体力中等度以上で、赤ら顔でときにのぼせがあるものの次の諸症:にきび、顔面・頭部の湿疹・皮膚炎、あかはな(酒さ)」に使われます。

清上防風湯は以下の生薬からできています。

- 防風(ぼうふう): 十味敗毒湯にも含まれる生薬で、発汗を促し皮膚の炎症を散らします。処方名にもあるように本処方の中心で、「風」を防ぎ炎症悪化を防止します。

- 連翹(れんぎょう): ハーブの世界でも有名な抗菌・抗炎症生薬です。ニキビの原因菌に対する抗菌作用が強いとされ、化膿を抑える効果があります。皮膚の腫れや赤みを改善します。

- 白芷(びゃくし): セリ科のアンゲリカの根(Angelica dahurica)で、腫れを引かせ痛みを和らげる作用があります。皮膚では吹き出物や膿疱を改善し、化膿性の疾患に用いられます。

- 桔梗(ききょう): 化膿した膿を排出させる作用がいわれています。呼吸器では痰を出しやすくする生薬ですが、皮膚の膿を出す働きもあります。

- 黄芩(おうごん): 抗菌・抗炎症効果の高い生薬で、顔面の熱毒(ねつどく)を冷まします。ニキビの赤みや腫れを鎮め、炎症を内部から沈静化させます。

- 川芎(せんきゅう): 血行を促し、炎症による鬱血(うっけつ)を改善します。膿疱の治癒を促進し、皮疹後の色素沈着の軽減にも役立つと考えられます。

- 黄連(おうれん): 非常に苦味の強い生薬ですが、その苦味成分に強力な抗菌・抗炎症作用があります。皮膚の激しい赤みや熱感を抑える作用があります。

- 荊芥(けいがい): 発汗・抗炎症作用で皮膚表面の熱を飛ばします。痒みや炎症を和らげる働きがあり、風邪の初期や皮膚疾患に広く使われます。

- 山梔子(さんしし): クチナシの果実。清熱作用が強く、特に顔面など上半身の熱を冷まし、赤い炎症を改善します。皮膚科ではにきび跡の色素沈着を薄くする効果も期待されます。

- 枳殻(きこく): ダイダイの未熟果実(から橙)の果皮で、滞った「気」の巡りを良くします。腸の動きを促し便通を整える効果もあり、便秘がある場合のニキビ悪化を防ぎます。

- 薄荷(はっか): ハッカ(ミント)。清涼感のある芳香で、表在の熱を冷まし、炎症によるほてりや痛みを和らげます。また精神的なリラックス効果もあり、ストレス性の炎症悪化を抑える助けになります。

- 甘草(かんぞう): 処方全体の調和剤で、抗炎症作用により炎症を緩和します。他の生薬の刺激を和らげ、安全性を高める役割も担います。

清上防風湯は十味敗毒湯よりも多い12種類もの生薬からできています。全体的に清上防風湯の方が、急な赤ニキビを抑えるというよりは、慢性的な赤ニキビを抑える生薬構成となっていますね。

実際、ニキビに対する908例の漢方薬使用例(女性783例、男性125例)を解析した論文によると、清上防風湯単剤によるニキビの有効率は女性で74%、男性で70%としています。

体力が比較的あって、赤ら顔で、慢性的にニキビができているような人にはオススメの漢方薬です。

(参照:標準的皮膚科治療に抵抗性の痤瘡に対する 漢方治療の有効性の検討)

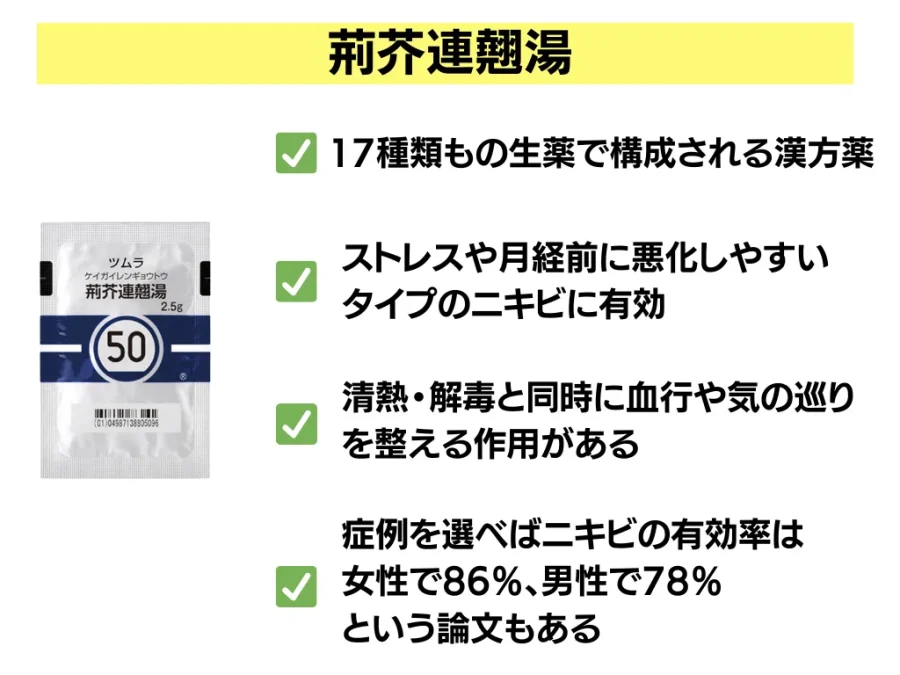

ニキビの漢方薬 その③:荊芥連翹湯

荊芥連翹湯(かいがいれんぎょうとう)は、その名に生薬「荊芥」と「連翹」を含むように、皮膚の炎症を発散させ毒を取り除く漢方薬です。荊芥連翹湯も尋常性ざ瘡のガイドラインで「治療の選択肢として期待する」として記載されていますね。

主に「体力中等度以上で、皮膚の色が浅黒く、ときに手足の裏に脂汗をかきやすく腹壁が緊張しているものの次の諸症:蓄膿症(副鼻腔炎)、慢性鼻炎、慢性扁桃炎、にきび」に用いられます。

荊芥連翹湯の主な生薬は以下の通りです。

- 黄芩・黄連・黄柏・山梔子(おうごん・おうれん・おうばく・さんしし): 「四黄(しおう)」とも呼ばれる強力な清熱薬の組み合わせです。抗菌・抗炎症作用が極めて高く、赤い炎症を鎮め、皮脂分泌過多によるほてりを冷まします。

- 連翹・荊芥・薄荷(れんぎょう・けいがい・はっか):いずれも体表から熱を散らす解表薬です。連翹は抗菌作用で化膿を防ぎ、荊芥と薄荷は発汗・抗炎症作用により、皮膚表面の熱や毒を外に追い出します。これによって、ニキビの腫れ・痛み・赤みを和らげる働きがあります。

- 柴胡(さいこ): 体内の気の巡りを良くし、ストレス緩和や抗炎症作用を持ちます。

- 当帰・芍薬・川芎・地黄(とうき・しゃくやく・せんきゅう・じおう): これらは駆瘀血・補血の作用を持つ生薬群です。血行を改善し、炎症による鬱血を取り、皮膚の治癒を促します。当帰と地黄は肌の乾燥をふせぎ、川芎と芍薬は痛みや炎症を鎮めます。ニキビ跡の色素沈着を残しにくくする効果もあります。

- 桔梗(ききょう): 前述のように膿を排出する作用で、皮膚の深部にたまった膿疱の排泄を促します。炎症の早期沈静化がある生薬です。

- 白芷(びゃくし): 清上防風湯にも含まれる生薬で、局所の血行を良くし腫れを引かせます。膿や毒を局所から引き出す作用も期待できます。

- 防風(ぼうふう): こちらも清上防風湯と共通で、風邪を散じて炎症を鎮めます。ニキビの広がりを抑える働きがあります。

- 枳実(きじつ): 未熟な橙の果実で、気の滞りを解消し、消化を促進します。腸の調子を整え便通を良くすることで、便秘による体内毒素の蓄積を防ぎます。

- 甘草(かんぞう): 処方全体を調和し、炎症を緩和します。他の生薬の作用を緩やかに持続させ、副作用を出にくくします。

なんと荊芥連翹湯は17種類もの生薬から構成されています。このようにみると、荊芥連翹湯はニキビでこもる熱を抑える成分(清熱剤)と当帰・芍薬といった血流の巡りをよくする成分(駆瘀血剤)が一緒に入った処方となっており、炎症を鎮めつつ体質から改善する狙いがあります。

そのため、ストレスや血行不良が絡むしぶといニキビに対して、有効なケースが多いとされていますね。

2018年のランダム化比較試験では、通常治療(アダパレン外用+抗菌薬外用)に荊芥連翹湯を併用した群で、炎症性のニキビ数が有意に減少したことが報告されました。この試験では12週間で明確な効果が現れ、副作用も特に認められなかったことから、従来治療に漢方をプラスする有用性が示唆されています

また、ニキビに対する908例の漢方薬使用例(女性783例、男性125例)を解析した論文によると、荊芥連翹湯単剤によるニキビの有効率は女性で86%、男性で78%の有効率を示しています。

このように、慢性的にしぶといニキビを体質改善と一緒にゆっくり治したいという人にはオススメしやすい処方です。

(参照:Efficacy and Safety of the Traditional Japanese Medicine Keigairengyoto in the Treatment of Acne Vulgaris)

(参照:標準的皮膚科治療に抵抗性の痤瘡に対する 漢方治療の有効性の検討)

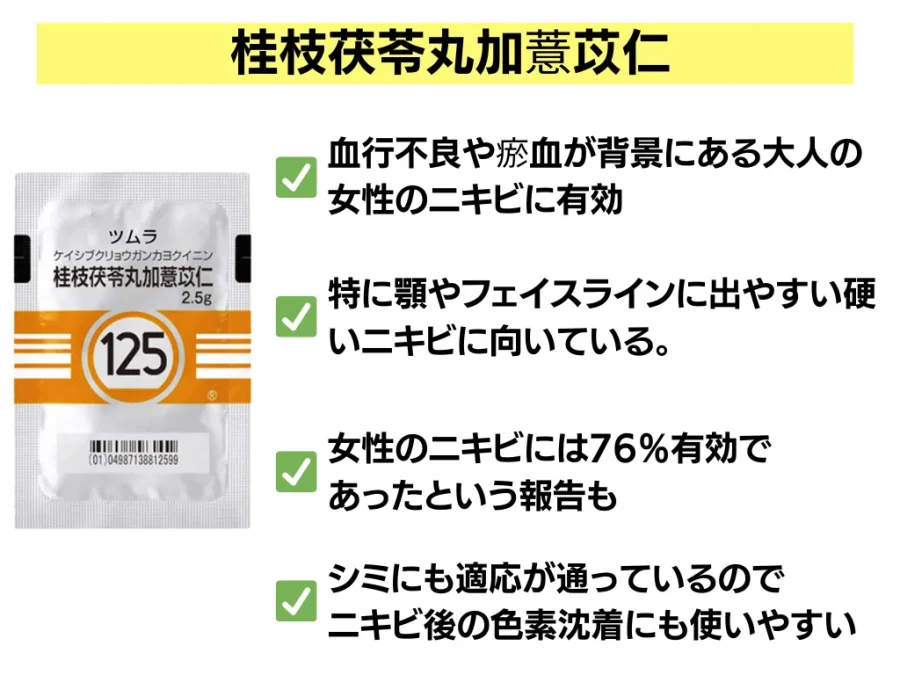

ニキビの漢方薬 その④:桂枝茯苓丸加薏苡仁

最後に紹介するのは、桂枝茯苓丸加薏苡仁(けいしぶくりょうがんかよくいにん)です。

「桂枝茯苓丸(けいしぶくりょうがん)」は、漢方でいう「瘀血(おけつ)」を改善する代表処方で、婦人科領域(生理不順や子宮筋腫など)によく用いられる処方です。これに皮膚の湿毒を排出する生薬「薏苡仁(よくいにん、ハトムギ)」を加えたものが桂枝茯苓丸加薏苡仁となります。

主に「比較的体力があり、ときに下腹部痛、肩こり、頭重、めまい、のぼせて足冷えなどを訴えるものの次の諸症:にきび、しみ、手足のあれ(手足の湿疹・皮膚炎)、月経不順、血の道症」に用いられます。

桂枝茯苓丸加薏苡仁の主な生薬は以下の通りです。

- 桂枝(けいし):シナモンの小枝。血行を改善し体を温める作用があります。末梢の循環を良くし、新陳代謝を高めて炎症の治癒を促します。

- 茯苓(ぶくりょう):利尿作用で余分な水分を排泄し、むくみを取ります。消化機能も整えるため、腸内環境の改善によって肌質の向上が期待されます。免疫調節作用によって炎症の沈静化にもつながります。

- 牡丹皮(ぼたんぴ):ボタンの根皮。血を冷ましつつ滞りを取り除く作用があります。抗炎症・抗酸化作用も報告されており、ニキビの赤みや痛みを鎮め、ニキビ跡の色素沈着を軽減する効果が期待できます。

- 桃仁(とうにん):モモの種子。血行を促進し瘀血を散らす代表的な生薬です。抗炎症作用も強く、皮膚の腫れや硬くなったしこりを和らげます。また膿を持ったできものの排膿を助けるとも言われます。便通を促す効果もあるため、月経前の便秘がある人の肌荒れ改善にもつながります。

- 芍薬(しゃくやく):シャクヤクの根。鎮痛・鎮痙作用があり、生理痛の緩和や炎症の沈静化に効果があります。血管拡張作用で血流を改善し、皮膚の栄養状態を整える働きがあります。桂枝との組み合わせで筋肉の緊張を緩め、ストレスによる肌の不調を軽減します。

- 薏苡仁(よくいにん):ハトムギの種子。古来よりイボや肌荒れに効くとされ、美肌目的で用いられてきた生薬です。利尿・消炎作用で皮膚の余分な湿気を除去し、毛穴のつまりや角質肥厚を改善します。また、抗酸化作用にも優れ、皮膚の炎症ダメージを抑えることで、ニキビの回復を助けます。

よく女性の顎ニキビや繰り返す炎症のあるニキビの治療で使われますね。実際、難治性の女性ニキビ患者199例中、約53%がこの処方単独で治療されており、約76%に有効との成績が示されています。

また、「しみ」にも適応が通っている数少ない漢方薬なので、ニキビのあとの色素沈着が気になるという人にもオススメしやすい漢方薬です。

(参照:標準的皮膚科治療に抵抗性の痤瘡に対する 漢方治療の有効性の検討)

ニキビの漢方薬のまとめ

今回はニキビの漢方薬について、4つの漢方薬を紹介していきました。まとめると

- 十味敗毒湯(じゅうみはいどくとう):比較的体力があり、膿を伴う赤ニキビが出やすい体質に適しており、急性の皮膚の炎症や化膿を抑える作用があります。

- 清上防風湯(せいじょうほうふうとう):顔面を中心とした赤く腫れた炎症性ニキビに適し、体の上部にこもった熱を冷まして炎症を鎮めます。

- 荊芥連翹湯(かいがいれんぎょうとう):ストレスや月経前に悪化しやすいタイプのニキビに有効で、清熱・解毒と同時に血行や気の巡りを整える作用があります。

- 桂枝茯苓丸加薏苡仁(けいしぶくりょうがんかよくいにん):血行不良や瘀血が背景にある大人の女性のニキビ、特に顎やフェイスラインに出やすい硬いニキビに向いています。

といえます。他にも実はニキビに使う漢方薬はあるので、ぜひ当院でもご相談ください。(漢方薬を使ってみたいという人はその旨を伝えてくださると嬉しいです)

もちろん、漢方薬だけでなく、通常の治療を行いながらの方がより効果があります。

ぜひニキビの正しい治し方は?ガイドラインで推奨されているニキビ治療法について解説も見ていただきながら、一番自分にとってベストな治療方法を一緒に探していきましょう。

あわせてこちらもオススメです

- 乾燥肌対策してますか?皮脂欠乏性湿疹の原因や保湿ケアについて

- 便秘に対する漢方薬について【麻子仁丸・防風通聖散・大黄甘草湯】

- 特に夏に気をつけたい「脂漏性皮膚炎」の原因や治療について

- 【汗かきの方】多汗症の治療や改善方法について【症状・原因・薬】

- まつ毛の育毛剤「グラッシュビスタ®」を取り扱っております

- 不眠症・睡眠障害について解説【眠れないあなたへ】

- ダイエットに漢方は効果がある?減量に使う漢方の種類と特徴について論文から解説

【この記事を書いた人】

一之江駅前ひまわり医院院長の伊藤大介と申します。プロフィールはこちらを参照してください。

この記事へのコメントはありません。