突然ですが、みなさん

- 目や咳の症状はないのに、喉が痛くて赤い

- 鏡でみると扁桃腺に白いものがついている

- 首のリンパ節が腫れてのどの痛みがとても強い

といった経験をされたことはありませんか?もしかしたらそれは「溶連菌感染症」かもしれません。

今年度の冬は異常に増えている「溶連菌感染症」。子供の病気とばかり思われがちですが、実は大人も溶連菌感染症になることは十分あります。そして、大人の場合、さまざまな合併症を引き起こすこともあるのです。

今回はそんな「大人の溶連菌感染症」の特徴について、原因や治療、症状の特徴やどれくらいうつりやすいかまで、わかりやすく解説していきます。

同じ溶連菌で引き起こされる「劇症型溶血性レンサ球菌感染症」については、「人食いバクテリア」劇症型溶血性レンサ球菌感染症について【感染経路・症状・予防策】もご参照ください。

Table of Contents

溶連菌とは?

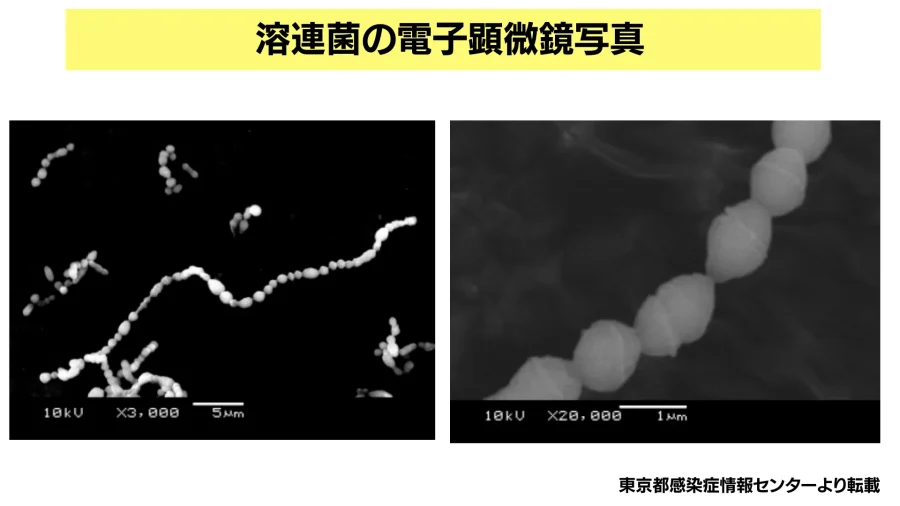

溶連菌感染症とは「溶連菌(溶血性レンサ球菌)が主にのどに感染して、発熱やのどの痛みなどが出る一連の感染症状」のこと。正式名称は「Streptococcus pyogenes」といいますね。

「レンサ(連鎖)」という名前の通り、鎖がつながるようにして出来ているのが特徴の細菌です。

溶連菌感染症では主にのどに感染し、咽頭炎や扁桃炎(へんとうえん)の原因になりますが、実は他にも

- 中耳炎

- 肺炎

- 髄膜炎

- 化膿性関節炎

- とびひ・丹毒(たんどく)・蜂窩織炎などの皮膚感染症

の原因にもあります。また、溶連菌にもA群・B群・C群・G群など様々な種類がありますが、一番頻度が多いのがA群溶連菌感染症なので、一般的にA群溶連菌感染症のことを「溶連菌感染症」と呼びます。

溶連菌の日本の流行は?

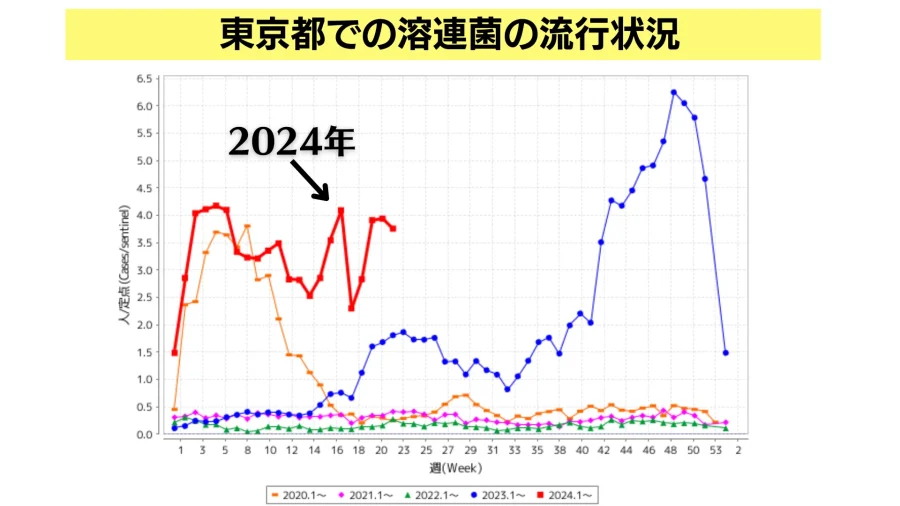

日本では、毎年「6月~8月」と「11月~3月」に流行することが多かったのですが、2024年は例年よりも非常に多くの感染者が春先からでています。

コロナが流行し感染防止対策がとられていた2020年~2022年までは、ほとんど感染者がいなかったのにも関わらず、2023年度で5類感染症になってから11月に驚異的に罹患者数が上昇。その後一度落ち着きました。

しかし、その後、非常に高い罹患者数を維持。2024年6月でも1医療機関あたり毎週4人くらいのペースで溶連菌に罹っていることがわかりますね。

溶連菌感染症は学童期の小児(3歳~14歳)に最も多く見られますが、流行時期になると大人にも感染し、さまざまな症状を発症します。そして一部の方には後述する合併症を生じることもあるのです。

(参照:東京都感染症情報センター:溶連菌電子顕微鏡写真)

(参照:東京都感染症情報センター:A群溶血性レンサ球菌咽頭炎の流行状況)

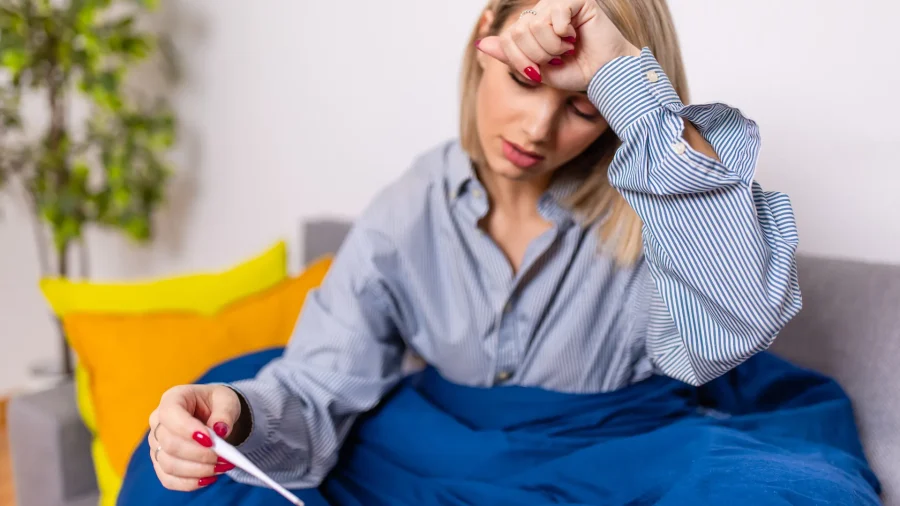

大人の溶連菌の症状は?

では、大人が溶連菌に感染すると、どのような症状を示すのでしょうか。結論から言うと、溶連菌感染症の主な症状は、発熱(38℃以上)・のどの痛み・リンパ節の腫れ・倦怠感です。

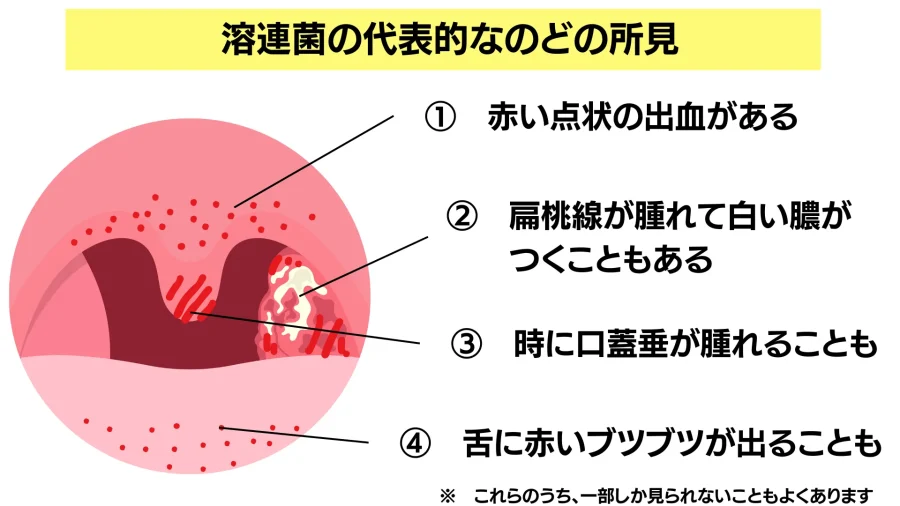

溶連菌感染症の潜伏期間は2~5日。その後、突然、発熱と喉の痛み、倦怠感がでてきます。特に以下の所見が溶連菌感染症には特徴的ですね。

- リンパ節の腫れ:特に首の前側のリンパ節が腫れることが多いです。

- イチゴ舌: イチゴのように舌に赤いブツブツが出ることがあります。

- 扁桃腺部分の腫れや白苔:扁桃腺に白くブツブツが付着していることがあります。

- 喉の赤い点状の出血

- 口蓋垂の腫れ:炎症が強い場合には、いわゆる「のどちんこ」の部分も腫れることがあります

これらの所見がある場合、溶連菌感染症の確率が上がってきます。しばしば鼻水や熱による頭痛などを伴うこともありますね。

また溶連菌感染症は、のどだけの症状が主で咳も最初出にくいのが特徴です。溶連菌感染症の診断基準で有名な「Centor Score」では、

- 年齢:3歳~14歳だと+1点、45歳以上だと-1点。他0点。

- 扁桃腺の腫れ:腫れがあると+1点

- 前側の首のリンパ節の腫れ:腫れていると+1点

- 発熱:38度以上だと+1点

- 咳:咳があると-1点

となっており、2点以下だと溶連菌感染症の確率が1~17%、3点以上だと28~53%になるといわれています。実際、(私も含めて)感染症を扱う医師は大体頭に入っていて、上記を念頭に置きながら診察しています。(あとから咳がひどくなっていくケースはしばしば経験します)

最近の流行状況から、熱がなく強い咽頭炎がある場合に抗原検査すると陽性になる例が増えてきました。したがって、周囲に溶連菌感染がいる場合などは、熱がなくても症状があれば検査をしてみてもよいと思います。

(参照:The official journal of the College of Family Physicians of Canada「Pharyngitis」)

(参照:Up to date「Patient education: Sore throat in adults (Beyond the Basics)」)

大人の溶連菌を放置すると合併症が出ることも

溶連菌は子供も早急な治療が大切ですが、特に大人の溶連菌感染症では、放置すると様々な合併症を生じることがあるので注意が必要です。

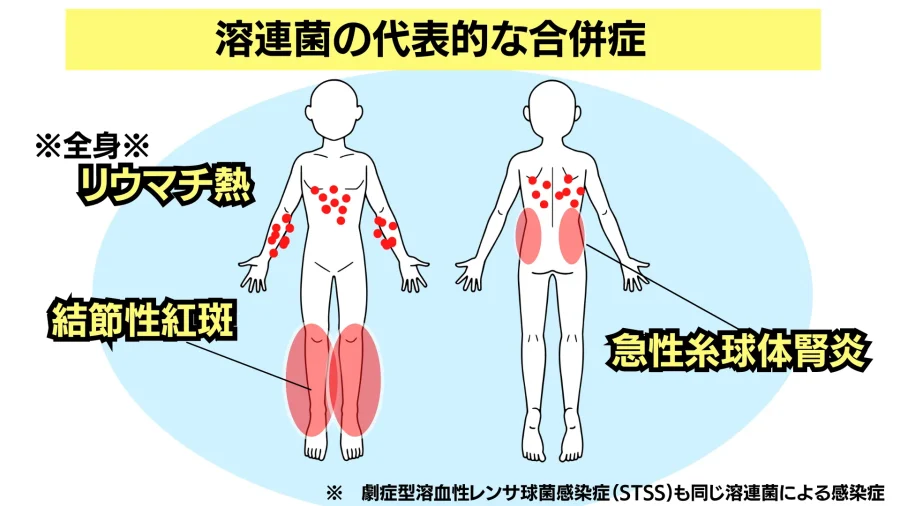

例えば肺炎や髄膜炎・敗血症などの重症化やリウマチ熱・急性糸球体腎炎・結節性紅斑・中耳炎・血管性紫斑病などの様々な合併症がでることがあります。

特に溶連菌特有であり、注意が必要な合併症である「リウマチ熱」「急性糸球体腎炎」「結節性紅斑」「劇症型溶れん菌感染症」について紹介します。

① リウマチ熱

リウマチ熱は溶連菌感染症で治療を行わなかった場合に出てくる全身の合併症の1つ。関節痛やけいれんのような意志を介さない運動発作・胸痛や動悸・発疹などが組み合わさって発症します。

特に心臓などに炎症が起こっていると、後遺症が残る可能性もあり、後遺症が残らないように「いかに早く溶連菌感染症を治療するか」が重要になります。

② 急性糸球体腎炎

急性糸球体腎炎とは、溶連菌感染症が治ってから発症する腎炎(糸球体の炎症)のことです。

多くの場合、10日~14日くらいたってから発症します。顔面・まぶた・足のむくみ・血尿・高血圧などが主な症状になります。発症後、時間の経過とともに自然に改善していきますが、時に尿所見異常が持続し腎機能障害が残ることもあり、注意が必要な疾患です。(参照:日本腎臓学会HP)

そのため、当院では溶連菌感染症が判明した場合、腎機能障害が残っていないかフォローアップするようにしています。

③ 結節性紅斑

結節性紅斑とは、主に「スネ」にでる痛みを伴う赤色の皮疹のこと。多くは特発性といって原因不明なこともありますが、続発性のなかで最も多いのは溶連菌感染症によるものになります。(他、サルコイドーシス・ベーチェット病など)数週間の経過で色素沈着としこりを残して治癒しますが、長い時間がかかることと慢性型に移行することがあるので、注意が必要な疾患になります。

④ 劇症型溶血性レンサ球菌感染症(STSS)

溶連菌感染症は「人食いバクテリア」の名称として知られている「劇症型溶血性レンサ球菌感染症(STSS)」と同じ細菌です。

STSS は急速に低血圧、複数の臓器が機能不全に陥り、さらには死に至る可能性がある非常に厳しい感染症。9,557人を調査したアメリカの調査でも、積極的な治療をしたのにも関わらず、STSSでの致死率は38%と非常に高い数値になっています。

年々増加傾向にあり、2024年には過去最多になったので注意が必要です。

もっともSTSSの半数以上は感染経路が不明であり、傷口からの侵入も示唆されていますが、同じ細菌で引き起こされる感染症であり、警戒するに越したことはないでしょう。詳しくは「人食いバクテリア」劇症型溶血性レンサ球菌感染症について【感染経路・症状・予防策】も併せてご参照ください。

これらのように様々な合併症が伴う可能性があるのが「溶連菌感染症」であり、特に大人の場合、速やかな治療が大切なのです。

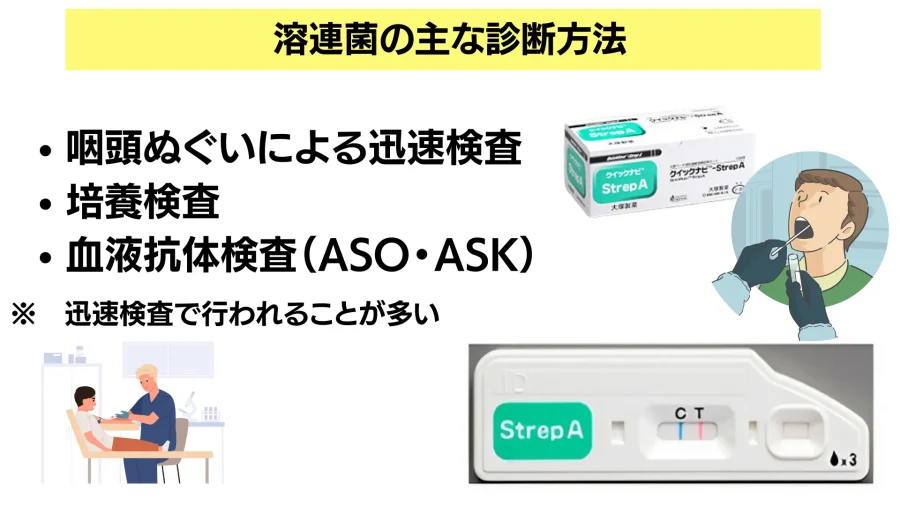

溶連菌の検査は?

溶連菌感染症の検査や診断は、臨床所見と迅速検査を組み合わせて行われます。検査としては以下の3種類が一般的です。

- 迅速抗原検査

- 咽頭培養検査

- 血液抗体検査(ASO・ASK)

もっとも用いられる方法は「迅速検査」です。迅速検査では5分~10分くらいで判定することができ、陽性例の場合90%は2分以内に検出することができます。喉の奥の部分から検体を採取して行われ、新型コロナやインフルエンザの迅速検査など、他の検査と同時に行うことも可能です。

他には、血液の抗体の上昇があるか確認する方法や、喉の細菌を培養、目で確認する方法などがありますが、時間がかかり外来診療ではあまり用いられません。(ただし、培養検査は抗生剤が効くかどうかを確認する目的で使うことがあります)

溶連菌感染症の診断が確定したら、今後の合併症のリスクなども含めて詳しく説明するようにしています。

溶連菌はうつる?

溶連菌感染症も流行感染症の1つなので、うつりやすい細菌感染症の1つ。溶連菌の主な感染経路は

- 唾液などが口に入ることで生じる「飛沫感染」

- 感染者と物を共有することで生じる「接触感染」

となります。そのため、溶連菌感染症の方が近くにいる場合は、

- 手洗いやうがいを徹底する

- 感染している人と距離を保つ

- タオルやコップを別々のものにする

- マスクを着用し、咳・くしゃみなどによる飛沫感染を予防する

ことで、感染拡大を予防することができます。飛沫感染ということからわかる通り、人と接触しやすい方や学童期のお子さんが最も感染しやすくなりますので、ご家族で溶連菌感染が判明した場合は、特に感染防止対策をお願いいたします。

溶連菌の薬や治療は?

溶連菌感染症の治療の主役は抗生剤治療です。主に

- ペニシリン系の抗生剤(サワシリン®・オーグメンチン®)

- セファロスポリン(メイアクト®)

- マクロライド系(エリスロマイシン・クラリスロマイシンなど)

が使用されますね。したがって、溶連菌感染症を市販薬で様子を見るということはできず、病院での治療が必須になります。

溶連菌感染症の治療の第一選択薬は「ペニシリン系薬剤」です。なんと1日3回10日間内服する必要がありますが、過去50年以上使用されても耐性菌がでていない実績と有効性への信頼性があります。

ペニシリンでアレルギーがある場合などは「マクロライド系」を使うことが推奨されています。

また施設によってはセフェム系抗生剤を5日間でも有効性が高いことから使用されることがありますね。服用期間が短い、感染症で使いやすく耐性菌や腸内細菌叢の問題から考えると、賛否両論があるところでしょう。

さらに発熱やのどの痛みなどの諸症状に対して、炎症を抑える薬や解熱薬・トローチなどが通常用いられます。

なるべく早く抗生剤を飲むと、溶連菌が除菌され解熱されますので、すみやかな医療機関への受診が大切です。逆に抗生剤治療せずに自然治癒に任せていると、当然除菌されないので、いつまでも症状を引きずったり合併症が生じることになります。

ここで大切なのは、しょう紅熱やリウマチ・糸球体腎炎などの合併症をなくすためにも、確実に溶連菌を除菌しきるということ。そのため、医療機関で出された抗生剤は必ず飲み切るようにしましょう。

(参照:溶連菌感染症)

(参照:国立感染症研究所「A群溶血性レンサ球菌咽頭炎とは」)

溶連菌は何科にいくべき?

以上のように、病院での治療がかかせない溶連菌感染症ですが、どの科でも診断・治療できるわけではありません。特に溶連菌の迅速診断キットがない場合は、大きく診断が遅れるケースもあるでしょう。

溶連菌は感染症を扱うクリニックや病院なら必ず警戒しなければならない感染症なので、多くの内科・呼吸器内科・感染症内科・耳鼻科などで検査を行うことができます。発熱外来をしているクリニックならまず検査できるでしょう。

もし近くのクリニックで検査できるか心配な場合は、あらかじめ電話で「溶連菌の検査ができるか」問い合わせてみるのも1つの手ですね。

溶連菌感染症で仕事は何日休む?

では、溶連菌感染症が判明したら何日仕事を休む必要があるのでしょう。

学校保健法によると「適正な抗菌剤治療開始後24時間を経て全身状態が良ければ登校可能」としており、これに準じて会社の規定が決められているところが多いです。溶連菌感染症は抗生剤治療すれば速やかに感染性は失われていきます。

しかし、厳密には「仕事を何日間休まなければならない」という法律はありません。そのため、各会社の規定にしたがい、感染が判明した場合、電話連絡で相談した方が望ましいでしょう。

とはいえ、1日ではなかなか症状は回復しないもの。症状がつらいのなら、2日~3日は安静にするのが望ましいですね。溶連菌感染症での咽頭炎を早く治すには

- 十分安静にし、睡眠時間を確保すること

- なるべくのどを使わず、炎症を誘発させないこと

- 十分加湿し、トローチや飴などを使って炎症を和らげること

などはとても大切です。あとは仕事との兼ね合いもありますので、ぜひ自分の体調も考えながらお休みになってください。詳しくは、

も参照してください。

(参照:学校保健ポータルサイト「学校感染症:出席停止の基準」)

溶連菌感染症の関するまとめ

いかがでしたか?溶連菌感染症についてわかりやすく解説していきました。まとめると

- 溶連菌感染症は、溶連菌という細菌感染症であり、喉の炎症が主体で生じる

- 子供もかかるが、大人もかかることもあり、注意を要する

- 全身性の合併症を防ぐためにも、早めに医療機関を受診し、適切な抗生剤治療が大切。

- 抗生剤は症状のぶり返しや合併症を防ぐためにも、最後まで飲み切りましょう。

- 職場や学校は、抗生剤服用し解熱後24時間たてば復帰可能です。

となります。適切な治療をしなければ、さまざまな合併症が出てきやすい疾患です。

まずは喉の痛みが強い場合は、早めに検査が出きる医療機関に受診してくださいね。

あわせてこちらもオススメです

- 「人食いバクテリア」劇症型溶血性レンサ球菌感染症について【感染経路・症状・予防策】

- 【アデノウイルス】大人の「プール熱」の症状や特徴について【出勤停止期間】

- 緑茶の効果とデメリットについて解説【ダイエット・血圧・飲みすぎ】

- 【キス病】伝染性単核球症はキスしてないのにうつる?症状や治療についても解説

- 大人のヘルパンギーナの特徴について【症状や喉の痛みの期間など】

- のどの痛みはコロナ?のどが痛い時の原因やケアについて解説

- 喉の痛みにオススメの食べ物や飲み物について解説【コンビニでも入手可】

【この記事を書いた人】

一之江駅前ひまわり医院院長の伊藤大介と申します。プロフィールはこちらを参照してください。

この記事へのコメントはありません。