お子さんの水いぼ、悩んでいませんか?

夏で子供のプールがはじまると悩みの種になるが「水いぼ」。子供の体中に水いぼが広がると親としてはだんだん心配になってきますよね。

実際、お子さんが水いぼにかかった時、どう対処した方がよいのでしょうか。

今回は、大人も子供もうつる可能性がある「水いぼ」の症状や原因・水いぼクリームを含めた治療法・プールに入れるかどうかに至るまで、幅広く解説していきます。

Table of Contents

水いぼとは?水いぼの症状は?

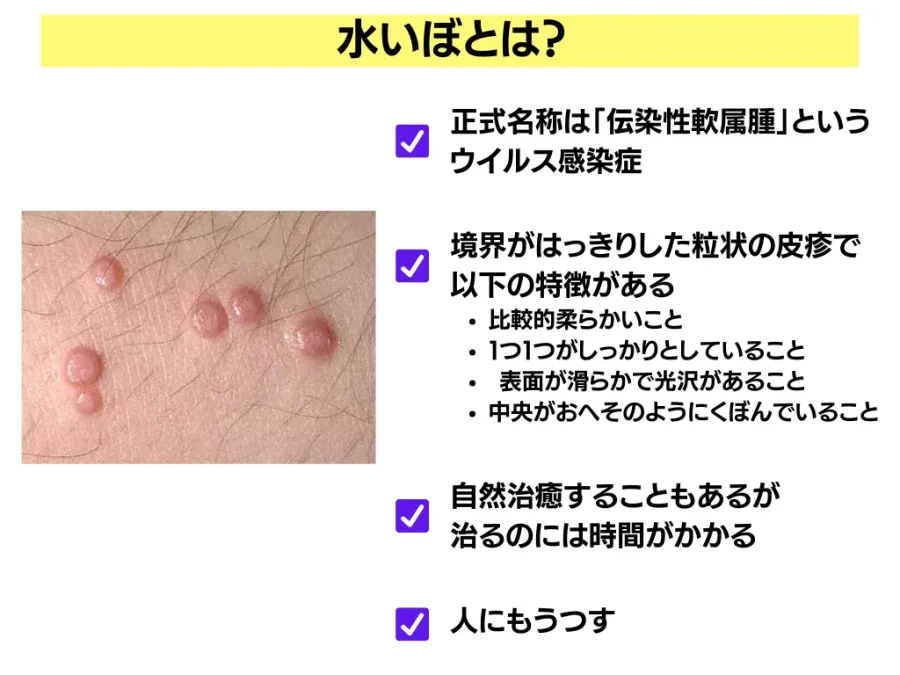

「水いぼ」という名前で一般的に知られていますが、正式には「伝染性軟属腫」と呼ばれる、ポックスウイルスの一種による感染症です。集団生活や水遊び、タオルの共有、浴場などで肌と肌がこすれあうことで感染する可能性があるとされています。

水いぼは通常、14〜50日の潜伏期間を経て、免疫力が発達していない子供たちの体幹や四肢、デリケートゾーンや下腹部、太ももの内側などに主に現れます。

水いぼは直径2〜10mmのドーム状の柔らかいブツブツができるのが特徴で、通常、痛みやかゆみはありません。ただし、かき傷をつけて炎症を起こすと、かゆみを感じることがあります。水いぼの他の特徴としては、

- 比較的柔らかいこと

- 1つ1つがしっかりとしていること

- 表面が滑らかで光沢があること

- 中央がおへそのようにくぼんでいること

が挙げられます。水いぼは少ないときには2-3個程度のこともありますが、受診時には60個程度に増えていることもあり千差万別です。

健康な子どもでは6ヵ月~3年で自然に治ることが一般的ですが、個人差が大きく、特定の患者がいつ治るかを予測することは難しいと言われています。

そのため、特に後述する「長期間かかる治療法」を選んだ場合、治療期間中にいかに他の人に感染させずにコントロールするかが大切といえます。

(参照:保育所による感染対策ガイドライン 2018年(2023年一部改訂))

(参考:日本小児皮膚科学会HP「みずいぼ」)

大人や子供も水いぼはうつる?

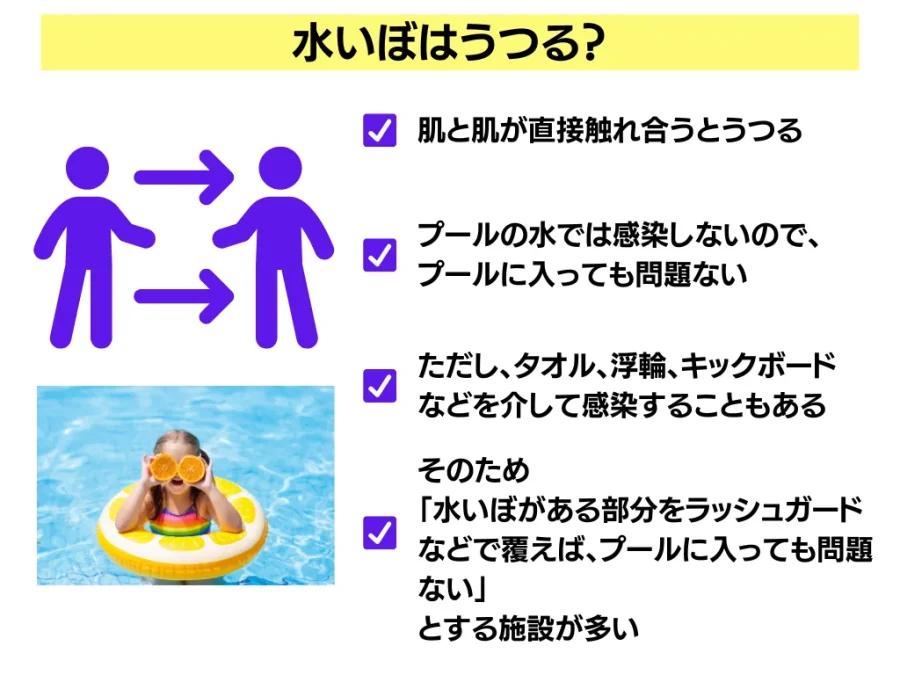

水いぼは他の人に感染するのでしょうか。結論から言えば、「肌と肌が接触する機会があれば、水いぼは他の人に感染します」。そのため、

- 「兄弟同士でお風呂に入っていたら、水いぼが兄弟にも感染した」

- 「腕の内側に水いぼがあったが、同じ側の胸に感染した」

といった事例はよく経験しますね。

特に、水いぼを引っかいた手を清潔にしないで、自分や他の人に触れたり引っかいてしまうと、感染が広がりやすくなります。また、大人もアトピー性皮膚炎や重度の乾燥肌の場合、水いぼがうつりやすいので、同様の注意が必要です。

では、プールで水いぼは感染するのでしょうか。

これに関しては、厚生労働省が日本皮膚科学会・日本小児皮膚科学会の統一見解を受けて、「プールの水では感染しないので、プールに入っても問題ない。ただし、タオル、浮輪、キックボードなどを介して感染することもある」と結論づけています。

水いぼが感染する可能性を低くするためには、肌と肌をこすり合わせないようにすることが重要です。そのため、「水いぼがある部分をラッシュガードなどで覆っていただければプールに入っても問題ない」とする施設が多いようです。

ただし、施設の基準によっては異なる場合もあるため、利用する施設に問い合わせて確認することが望ましいでしょう。

(参照:保育所による感染対策ガイドライン 2018年(2023年一部改訂))

水いぼの治療は?

水いぼといっても、痛みを伴う治療が多く、数によっても耐えられる痛みが変わってきます。そのため、以下の治療法を提示しながら、適切な治療法をそれぞれの家庭環境に合わせて選ぶようにしています。

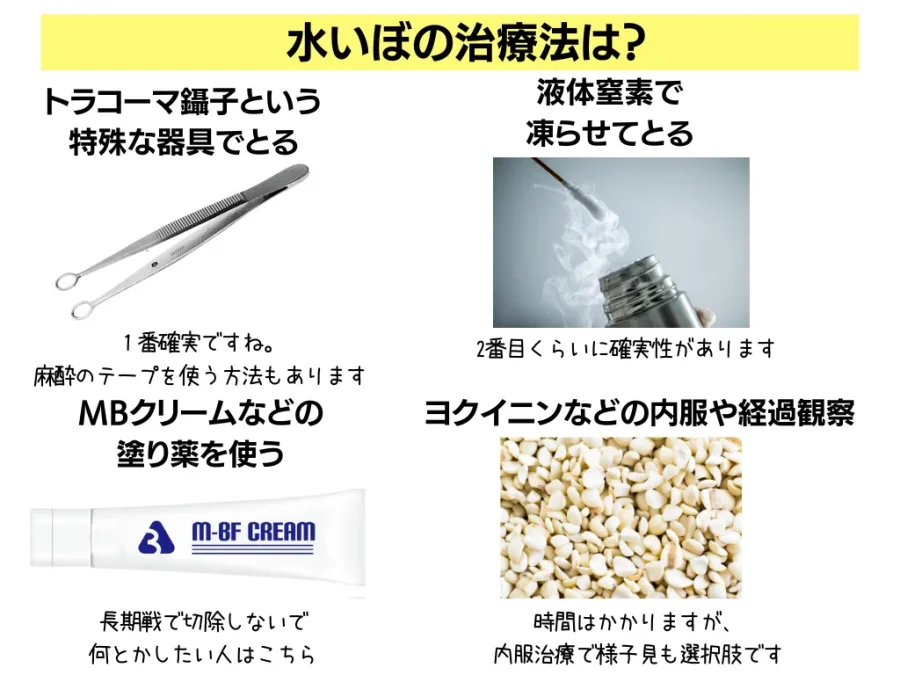

① トラコーマ鑷子(せっし)というピンセットによる摘出

水いぼの除去に最も確実な方法は、ウイルスの核となる部分をトラコーマ鑷子(せっし)と呼ばれる特殊なピンセットでつまんで摘出すること。少なくとも摘出された水いぼの部分は再発しません。

ただし、小さい水いぼの場合摘出しきれない可能性があり、また痛みを伴う治療です。そのため、痛みについて十分に話し合った上で治療を開始することが大切です。

さらに、麻酔のテープを事前に使用して痛みを抑えながら摘出する方法もあります。しかし

- テープによるアナフィラキシーショックなどの全身性のアレルギー反応の可能性があること

- 麻酔のテープが効果を発揮するまでに時間がかかること

- 1回に取れる個数が限られること

などがデメリットになるので、家庭状況に合わせて選択肢を提示するようにしています。

② 冷凍療法など直接ダメージを与える方法

ウイルスを冷凍することで除去する方法です。通常、冷凍療法には-196度の液体窒素を使うことが多いです。

直接摘出するよりも当然効果は低いですが、ウイルスに直接ダメージを与えるので、内服療法や経過観察よりも効果は高いといえます。

他には海外ではレーザー治療(二酸化炭素またはパルス色素レーザー)を使うこともありますが、日本では保険診療では行われていません。

③ 塗り薬による治療(外用療法)

痛みを避けたい場合が多く、いくつかの塗り薬による治療法が試みられています。ただし、これらの外用薬は直接切除や冷凍療法よりも確実性は低く時間がかかることが多いです。保険適応でないものも含まれていますが、例えば、次のような外用薬が使われることがあります。

- 40%硝酸銀

- 水酸化カリウム

- トレチノイン

- 過酸化ベンゾイル

- サリチル酸ワセリン

- ヨード(イソジン)

- カンタリジン

- イミキモド

- 「紫雲膏」と呼ばれる漢方の軟膏を用いる方法

しかし、いずれの外用薬も直接切除やダメージを与える方法よりも確実性は少ないとされています。

当院では、痛みを伴う治療を避けたい方向けに、「3A M-BF Cream®」を取り扱っています。このクリームは、強力な抗菌作用を持つ銀イオンと保湿成分、そして抗炎症作用を持つサクランが配合されています

。84症例の水いぼ患者にM-BF Cream®を塗布した実験では、81%(68%)の方が治癒したという結果が得られています。ただし、M-BF Cream®での治癒にかかる平均日数は約58日となっており、根気が必要な治療法です

(第79回日本皮膚科学会発表演題より)

| 水いぼ外用薬 3A M-BF Cream® | 2200円(税込) |

ご希望の方は当医師にお伝えいただくと幸いです。

④ 内服薬(ヨクイニン・漢方・シメチジン)

補助的な治療法として、「ヨクイニン」の内服療法が行われることがあります。

「ヨクイニン」はハトムギの皮を除いた種で、古くから肌トラブルに用いられてきた生薬です。消炎作用や体の水分バランスを整える作用があるとされ、肌あれや水いぼに効果があるとされています。

また、施設によっては「黄耆建中湯」という漢方薬を使用することもありますし、シメチジンによる内服療法もありますが、いずれもエビデンスははっきりしません。

これらの薬は直接水いぼにダメージを与える治療法ではないため、効果は補助的ですが、副作用もないので、試してみる価値があります。

⑤ 経過観察

文字通り、水いぼの状態が悪化しないか様子を見る方法です。

水いぼはウイルスが原因であり、免疫が付けば自然と治ることがあります。そのため、様子を見るという選択肢も考慮に入れられます。ただし、逆に水いぼが増えてきた場合、個数に応じて摘出するのも大変になるため、慎重に判断する必要がありますね。

水いぼの治療方針は、クリニックや医師によって大きく異なります。

一部のクリニックでは、「早く取った方が個数が少なくて済む」と言われることもあり、他のクリニックでは「自然と治る場合も多いので様子を見ても良い」と言われることもあり、親としては「どちらにすればよいか」悩むことも多いでしょう。

望に応じて、患者さんと共に適切な治療法を検討していく方針を採用しています。

治療の選択肢をより理解しやすくするために、以下のように各治療法のメリットとデメリットをまとめてみましたので、参考にしてください。

- トラコーマ鑷子による摘出法

- メリット:最も確実な治療法で、再発のリスクが低い。

- デメリット:小さい水いぼが摘出しきれない可能性があり、痛みを伴う。

- 冷凍療法・凍結療法

- メリット:直接ウイルスにダメージを与えるため、内服療法や経過観察よりも効果が高い。

- デメリット:直接摘出するよりも効果は低い。

- 塗り薬による治療(外用療法)

- メリット:痛みを伴わない治療法で、様々な薬が試されている。

- デメリット:直接切除やダメージを与える方法に比べて、確実性は低い。

- 内服薬(ヨクイニン)

- メリット:副作用がなく、補助的な治療法として使用できる。

- デメリット:直接水いぼにダメージを与えないため、効果は補助的である。

- 経過観察

- メリット:免疫がつけば自然に治る可能性がある。

- デメリット:水いぼが増えるリスクがあり、個数が増えると摘出が困難になる。

(参照:小児の水いぼ治療)

(参照:National Library of Medicine「Molluscum Contagiosum」)

水いぼのケアのポイントは?

水いぼは特に長期間かかる治療法を選んだ際には、普段のケアも非常に大切なポイントです。ここでは、子供や自分自身が水いぼになった場合に役立つケアや予防方法を説明します。

① 肌と肌の接触を最小限にする

水いぼが拡大する最も一般的な原因は、「お風呂」です。

子供が水いぼになったと思われる場合、兄弟や姉妹と一緒にお風呂に入るのを避けましょう。また、肌と肌が触れ合う機会をできるだけ減らすことが重要です。タオルの共有も避けると良いでしょう。

プールでの活動の際も、ラッシュガードや防水性のバンドエイドなどを使用して、他の人に感染しないように注意しましょう。

② 肌を乾燥させず、かき壊さない

水いぼは、肌が乾燥し、バリア機能が低下することで感染しやすくなります。水いぼは乾燥した小さい傷から侵入しているからです。

そのため、日頃の保湿ケアは水いぼの予防にも役立ちます。

すでに水いぼに感染している場合でも、普段からの保湿ケアを怠らないようにしましょう。

さらに、水いぼと戦って炎症を引き起こすと、かゆみが生じることがあります。爪を短く切り、清潔に保つことで、搔き壊しを防ぐことができますよ。

③ 水いぼの個数が少ない内に早めに治療を検討する

多くの水いぼの症例を診てきた経験から、水いぼが1つや2つの段階で他の医療機関で経過観察されている間に、個数が大幅に増えて当院を受診するケースがしばしばあります。

確かに、ピンセットで水いぼを摘出することを考えると、「子供が泣いてしまい、かわいそうだ」とためらう気持ちはよくわかります。

しかし、個数が60個や80個などに急激に増えて治療が困難になっている患者さんを目のあたりにしている身としては、「個数が小さいうちに処置していればもっと早く治ったのに」と思うことも少なくありません。

総合的に考えて、「早期の摘出や液体窒素治療などで対処する方が楽」という結論になります。水いぼの個数が少ないうちに適切な治療を受けることで、感染拡大を防ぎ、治療期間も短縮できるでしょう。

水いぼについてのまとめ

水いぼの治療について、幅広く解説していきました。まとめると

- 水いぼは伝染性軟属腫というウイルス感染症の1種

- 免疫力が発達すると自然に軽快するが、特に肌が接触すると人にうつす可能性も(大人もアトピー性皮膚炎などの場合は水いぼがうつります)

- 水いぼは摘出するのが確実だが、冷凍療法や内服薬・経過観察などさまざまな対処法がある。クリニックによっても大きく方針がことなる

- いずれにせよ「保湿ケア」「肌の露出を防ぐ」など行い、個数が少ない場合は早めの対処が望ましい

といえます。確かに水いぼは摘出するのが一番確実ですが、痛みも伴うので家族や本人の納得と理解が必要です。

当院では、水いぼの治療や日常生活の注意点について、個々の患者さんに合わせてさらに詳しくアドバイスしております。是非ご不安な点などありましたら、お気軽にお申し付けください。

こちらもあわせてオススメです

- 帯状疱疹や帯状疱疹ワクチン【効果・価格・持続期間】について解説

- 再発しやすい「ヘルペス」について【原因・症状・薬】

- 【汗かきの方】多汗症の治療や改善方法について【症状・原因・薬】

- 特に夏に気をつけたい「脂漏性皮膚炎」の原因や治療について

- 水虫(白癬)について解説【原因・症状・薬・対処法】

- イボといえば液体窒素?イボ(尋常性疣贅)の原因や治療について

【この記事を書いた人】

一之江駅前ひまわり医院院長の伊藤大介と申します。プロフィールはこちらを参照してください。

この記事へのコメントはありません。