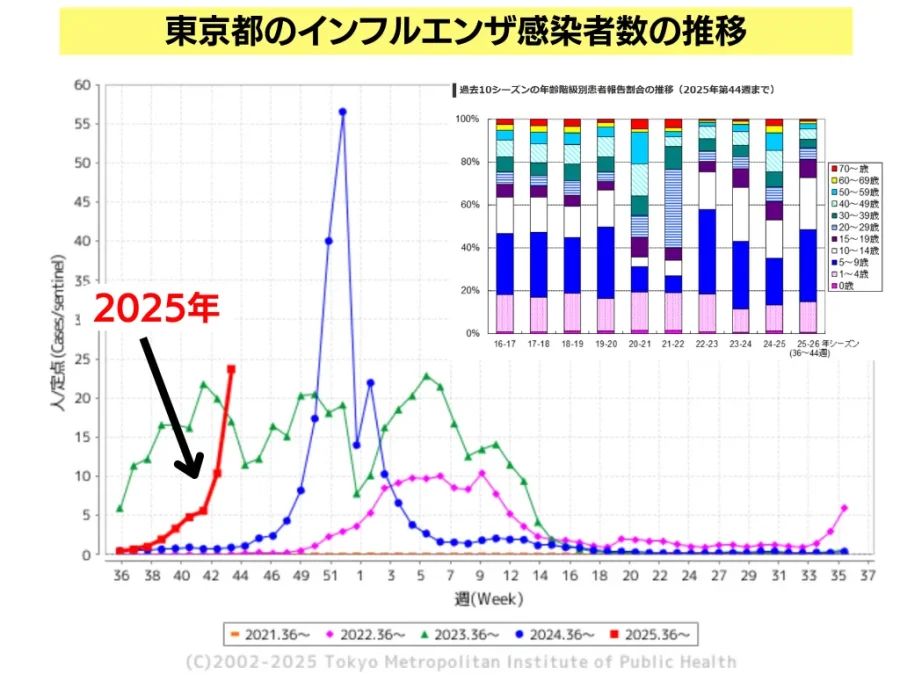

いつもは冬になると上昇する「インフルエンザ」。2025年は異例にも10月にインフルエンザが増加し、さらに新型コロナとの流行も相まって、非常に多くの方が感染症にかかる事態となっています。

医療者側も悩むインフルエンザと新型コロナの同時流行。また、マイコプラズマや百日咳も相まって、本当に困りますよね。私たちはどのようにして対処していけばよいのでしょうか。

今回はインフルエンザの特徴について

- インフルエンザの潜伏期間

- インフルエンザの潜伏期間のワクチンや検査などの対応

- インフルエンザの潜伏期間は大人になったら違うのか

- インフルエンザになった時の隔離期間

などについて、わかりやすく解説していきます。

インフルエンザの具体的な症状については、インフルエンザの症状の特徴について【最新版】を参照してください。

Table of Contents

インフルエンザとは?

インフルエンザは、インフルエンザウイルスを病原とする気道感染症のこと。一般的な風邪よりは重くなりやすい疾患であるため、区別して考えられています。英語名「Influenza」からわかる通り、流行や影響をあらわす「Influence」が語源です。

通常、北半球では1月~2月ごろ、南半球では7~8月ごろにピークが起きます。日本でも毎年11月下旬から12月上旬ごろから始まり、翌年の1月~3月頃まで患者数が増加し、4月ごろから減少するのが一般的です。

ただし、年度によっても流行入りする時期は格差があります。流行入りが一番早くて9月、一番遅くて1月から流行した年もありました。

2025年は去年と比較して、10月からと早い時期から流行入りをはじめています。そして、いま急激に感染者数の上昇を見せているところですね。

今後の動向も気になるところです。

ちなみに、インフルエンザにもA型・B型・C型の2つの型がありますが、主に流行するのはA型とB型。突然変異をきたして大流行することもあり、1918年の「スペインかぜ」や1957年の「アジアかぜ」など特別に呼称されることもあります。(それぞれ39年間・11年間つづきました)

(参照:国立感染症研究所「インフルエンザとは」)

(参照:厚生労働省「インフルエンザの発生状況」)

(参照:東京都「インフルエンザの流行状況」)

インフルエンザの潜伏期間は?

では、インフルエンザの潜伏期間はどれくらいでしょうか。

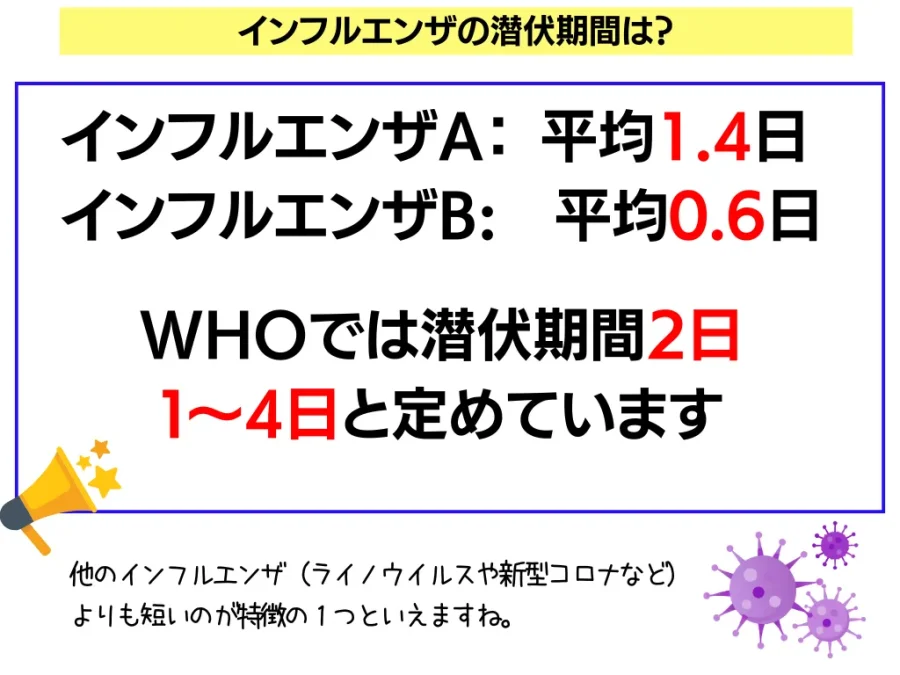

2009年に発表された、ウイルスの潜伏期間に関する38件の論文をまとめた研究によると、インフルエンザは他のウイルス感染症よりも潜伏期間が短いことが言われています。実際には、

- インフルエンザAの潜伏期間:1.4日(95%信頼区間1.3~1.5日)

- インフルエンザBの潜伏期間:0.6日(95%信頼区間0.5~0.6日)

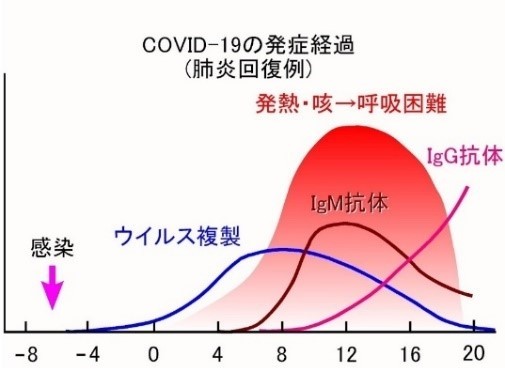

となっていますね。同論文の他のウイルス感染症はライノウイルスで1.9日、RSウイルスで4.4日、新型コロナもオミクロン株で平均3.61 日 (3.55–3.68日)となっているので、インフルエンザは他のウイルス感染症よりも比較的潜伏期間が短いのが特徴ですね。

WHOの発表では、インフルエンザの潜伏期間を約2日、範囲として「1日~4日」として定めています。

そのため、仮にご家族の方がインフルエンザにかかっていて、1~4日くらい遅れて発熱や関節痛、頭痛、のどの痛みなどの症状が出現された場合、インフルエンザのことも十分考慮して医療機関に受診した方がよいでしょう。

(参照:Estimated epidemiologic parameters and morbidity associated with pandemic H1N1 influenza)

(参照:CDC「Key Facts About Influenza (Flu)」)

(参照:厚生労働省「インフルエンザQ&A」)

(参照:Transmissibility and severity of influenza virus by subtype)

(参照:WHO「Influenza (seasonal)」)

(参照:Incubation periods of acute respiratory viral infections: a systematic review)

インフルエンザの潜伏期間中の感染力は?

では、潜伏期間中にはインフルエンザはどれくらいの感染力があるのでしょうか?

多くの場合、ウイルス排出は、症状が出現する1~2日前から始まっています。成人の場合、一般的に症状が出る前日から、発症後5~7日間は感染性があると考えられているのです。

したがって、インフルエンザは潜伏期間でも十分感染力が強いということですね。

ここで1つ面白い観察研究をご紹介しましょう。

1992年にニュージーランドで行われた観察研究なのですが、閉鎖された環境で8時間一緒に仕事をしていた成人26人中16人がインフルエンザ様症状をきたしたという報告があります。

おそらく発端者と思われる人が同定されましたが、その人は、気分がすぐれなかっただけで、作業中は呼吸器疾患は発症していませんでした。仕事が終わり6時間後に発症したのです。

一緒にいた16人はいずれも作業から48時間以内の発症したと報告しています。つまり、8時間も閉鎖する空間に一緒にいると、半分以上の確率で感染してしまうということですね。同研究では、飲料ボトルも共有していたので、これが伝染を促進したのではとも考えられています。

ちなみに、ウイルスの型によっても少し違いがあります。

- インフルエンザA型:ウイルス排出量のピーク(最も感染力が強い時期)は、発熱などの症状が最も強い時期と比較的一致しています 。

- インフルエンザB型:症状が出る最大2日前からウイルス量がかなり増え始め、感染性が高まる可能性があると指摘されています 。

といわれているので、流行しているインフルエンザのタイプにも注意しましょう。

(参照:The Dynamic Relationship Between Clinical Symptomatology and Viral Shedding in Naturally Acquired Seasonal and Pandemic Influenza Virus Infections)

(参照:Does Influenza Transmission Occur from Asymptomatic Infection or Prior to Symptom Onset?)

インフルエンザの潜伏期間中に検査しても意味がない?

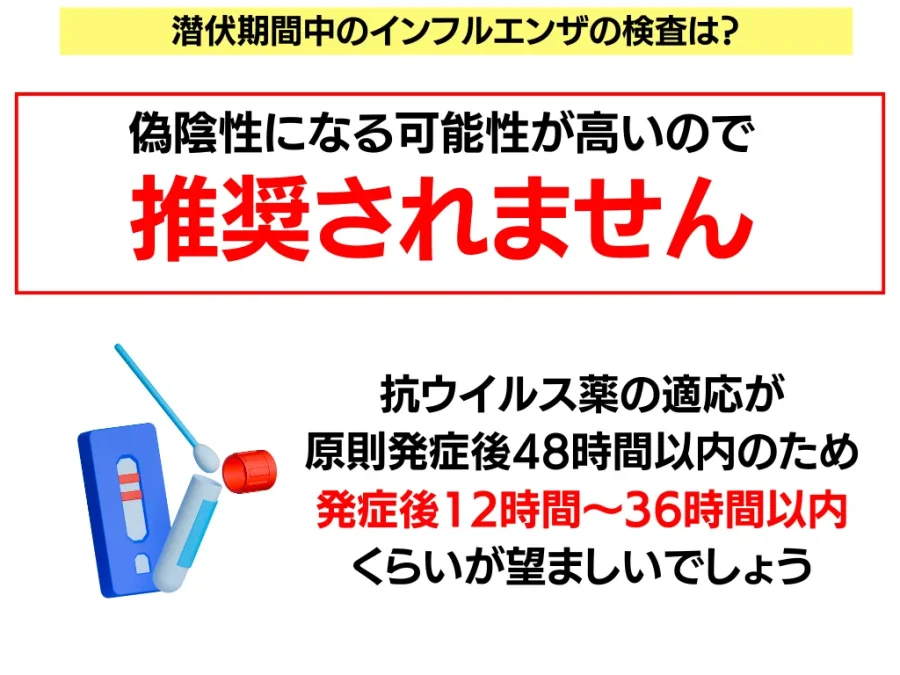

「インフルエンザの人と接触したから、症状はないけど心配…」と検査を受けたくなるかもしれませんが、潜伏期間中(無症状時)の検査は推奨されません。

なぜなら、検査キット(迅速診断キットもPCR検査も)がウイルスを検出するには、鼻や喉に一定以上のウイルス量が必要だからです。

潜伏期間中は、体内でウイルスが増え始めている段階ではあっても、鼻や喉に出てくるウイルス量はまだ非常に少ないことがほとんどです。そのため、検査をしてもウイルスを検出できず、「偽陰性(ぎいんせい:本当は感染しているのに陰性と出てしまうこと)」になる可能性が非常に高いのです。

診断の精度を最大化するためには、検査は症状が発現した後に受けるべきです。理想的なタイミングは、ウイルス排出量がピークに達する発症後72時間(3日)以内、特に抗ウイルス薬の効果(48時間以内の開始が推奨)も考えると、発症後12時間~36時間以内が推奨されています。

詳しくはインフルエンザの検査は何時間後からいつまで?インフルエンザ検査の最適なタイミングについて解説を参考にしてください。

インフルエンザの潜伏期間中にワクチンを打ったら?

「昨日インフルエンザの人と会ったから、今からワクチンを打てば間に合うかも?」と考える方がいるかもしれませんが、残念ながら潜伏期間中にワクチンを打っても、インフルエンザ感染の発症を防ぐことはできません。

インフルエンザワクチンは、接種してから体内で免疫(抗体)が作られ、十分な防御効果を発揮するまでに約2週間を要します 。 一方、インフルエンザの潜伏期間はわずか1~4日です。残念ながら、ワクチン免疫ができるよりもずっと早く発症してしまうため、到底間に合わないのです。

もし、インフルエンザ患者と濃厚接触し、発症するリスクが非常に高いハイリスクな方(高齢者や基礎疾患のある方など)が発症を防ぎたい場合、インフルエンザワクチンではなく、「抗ウイルス薬の予防内服(PEP)」となります。ぜひ医療機関にご相談ください。

その際は、自費診療になりますのでご了承ください。(薬代で3,000円~5,000円程度)

インフルエンザの潜伏期間や感染力は大人と子供で違う?

では、潜伏期間や感染力は大人と子供で違うのでしょうか。

結論からいうと、ウイルスの排出パターンは、大人と子供で異なることが分かっており、注意が必要です。

まず、子供は大人よりも、症状が出る前からウイルスを排出する期間が長い傾向にあります。ある家庭内での研究では、症状が出る前からウイルス排出が確認された割合は、幼児(0~5歳)で69%だったのに対し、大人(18歳以上)では45%でした。

よく「子供から風邪をうつされた」という経験はありませんか?あれは本当にウイルス感染に子供から大人にかかりやすいのです。

また、大人の場合、インフルエンザ感染性があるのは発症後5~7日間が一般的です 。しかし、子供(特に幼児)は、発症後10日以上にわたってウイルスを排出し続けることがあります。

このように、子供は「症状が出る前から感染力を持ちやすく、かつ、感染力を持つ期間も大人より長い」のが特徴です。学校や家庭内で感染が広がりやすい理由の一つと考えられますね。

したがって、特にお子さんがインフルエンザに感染した場合、普段よりもいっそう気を付けて感染対策をする必要があります。

インフルエンザの隔離期間は?

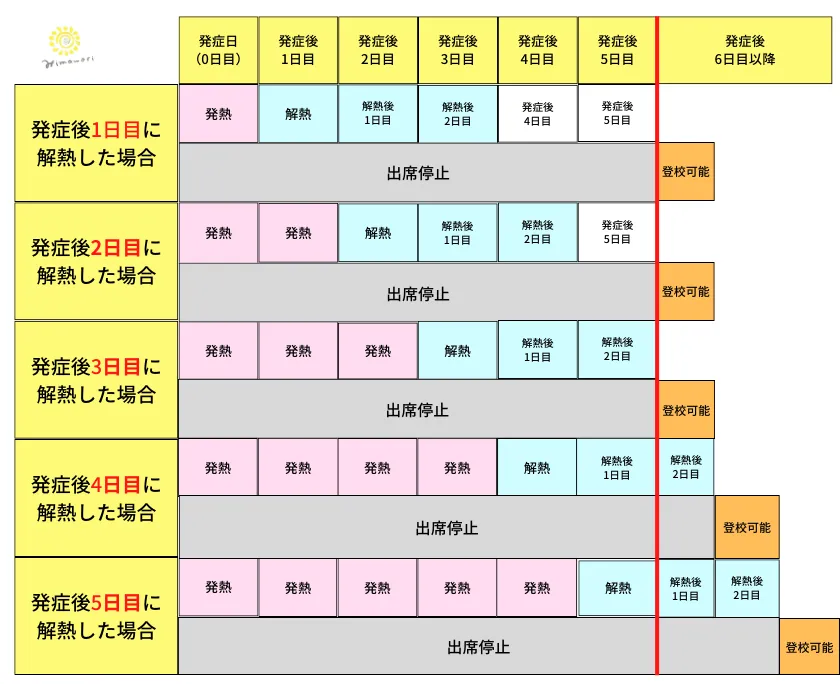

インフルエンザ陽性になった場合の隔離期間は、原則「発症後5日間かつ解熱した後2日を経過するまで(幼児では3日)自宅待機」と学校保健安全法施行規則で定められており、勤務もそれに準じて出勤停止としている会社が多いと思います。

具体的には、インフルエンザ感染症での自宅待機期間は

- 発症後1日目に解熱した場合:発症後6日目に登校可能

- 発症後2日目に解熱した場合:発症後6日目に登校可能

- 発症後3日目に解熱した場合:発症後6日目に登校可能

- 発症後4日目に解熱した場合:発症後7日目に登校可能

- 発症後5日目に解熱した場合:発症後8日目に登校可能

となります。新型コロナは2022年現在「発症日を0日として、7日間は自宅待機」であり、「無症状で陽性の方は発症後7日後か5日目に陰性確認で解除」になっています。したがって、濃厚接触の規定を除けば、現在の新型コロナの自宅待機期間はかなりインフルエンザに近い形になっているといえるでしょう。

(参照:学校保健安全法施行規則第 19 条第 2 項)

インフルエンザの感染力を抑えるためにできること

新型コロナの感染力の高さも脅威ですが、インフルエンザの感染力も非常に高いものになっています。特に、飛沫感染は非常に強く、マスクをしていない状況で長期間接触すると多くの場合は感染が成立してしまいます。

したがって、インフルエンザの感染力を強くしないようにするためにも、以下のことから始めましょう。

① インフルエンザワクチンを接種する

インフルエンザワクチンはインフルエンザの感染力を抑えるのにももちろん有効です。

本人の感染や重症化のリスクを減らす効果だけではなく、家族や周囲の人が予防接種を受けることで、集団免疫を高め、感染の広がりを防ぐことができます。

ただし、インフルエンザワクチンの効果が発揮されるまでには2週間くらいはかかるので前もっての接種がおすすめですね。(当院では12月もインフルエンザワクチンの接種を行っています)

インフルエンザワクチンの効果についてはインフルエンザワクチンの効果と持続期間や最適な接種間隔について解説を参照してください。

② 手洗い・うがいをよくする

インフルエンザウイルスは、くしゃみなどの飛沫でも移りますが、当然、接触感染でも移ります。したがって、手洗いは感染予防にもとても大切です。

石鹸と水を使って、少なくとも20秒間手を洗ってください。そして、外出後や咳・くしゃみの後、食事の前後に手を洗うことを習慣化するようにしましょう。どうしても手が洗えない場合は、アルコール消毒剤を使用するようにします。

家に帰ったら、付着しているかもしれないウイルスをしっかり洗い流しましょう。うがいは水で基本的には構いません。抗ウイルス効果を期待するのなら緑茶もよいですし、炎症がありそうだなと思ったら、抗炎症効果のあるアズノールうがい液もよいでしょう。

なによりもうがいは量と回数が大切です。少なくとも10秒はうがいをし、4-5回は喉の奥までしっかりうがいするようにするとよいですね。トータル量は小さいコップ1杯分がおすすめです。

あと、消毒で手が荒れる方はこまめな保湿を忘れずに。手荒れについては手湿疹(手荒れ)の原因と治し方について解説【ストレス・内臓疾患】も参考にしてください。

③ マスクをする

最近、コロナの5類化の反動でマスクをしない人が増えてきましたが、やはりマスクを外した年代からインフルエンザ感染症が急上昇してきた可能性は高いと思います。

マスクは大きい飛沫を外に出さない意味で非常に有効です。大きい飛沫(唾液)にはもちろんインフルエンザウイルスが大量に付着しているので、普段からマスクをすることで、大きい飛沫を防ぎ、インフルエンザが気道に入るのを直接防ぐことができます。

さらに、冬場はどうしても寒くなり、入ってくる空気も冷たくなります。気道の粘膜は寒さに弱く、マスクにより加湿・加温されるので、局所免疫を高めるのにもよいでしょう。

マスクの効果については【新型コロナ】感染対策でのマスクの効果とデメリットについて解説を参照してください。

④ 換気をする

もちろん換気も家庭内感染を防ぐ意味でもとても大切です。室内の空気を定期的に入れ替えることで、ウイルス濃度を低下させます。

窓を少し開けたり、換気扇を使用して空気を循環させるようにしましょう。空気清浄機もよいですね。

⑤ 免疫力を高める生活習慣を

そして大切なのが、普段の免疫力を高めるケアです。といっても、何も特別なことではありません。

- 十分な睡眠をしっかりとること

- バランスのよい食事をとること

- 定期的な運動をしっかり行うこと(寒さ対策はしっかりして)

- 多忙におわれずストレス管理を行うこと

これらにつきます。どんなビタミンや食べ物をとった方がいいかについては、新型コロナや風邪の予防とビタミンの関係について【ビタミンC・ビタミンD・ビタミンE】を参照してください。

インフルエンザの潜伏期間や隔離期間についてのまとめ

インフルエンザの潜伏期間や隔離期間についてまとめると次のようになります。

- インフルエンザはインフルエンザウイルスによる感染症で、通常の風邪よりも重い疾患

- インフルエンザは潜伏期間の中央値は4日で、高い発熱や咳、筋肉痛、鼻水などを中心とした症状。7日の経過でゆっくり軽快する

- インフルエンザの隔離期間は「発症後5日間かつ解熱した後2日を経過するまで(幼児では3日)自宅待機」である

といえます。よく「インフルエンザは軽い疾患」のように扱われがちですが、インフルエンザも死亡する可能性のある疾患の1つであり、新型コロナ含めて侮ることはできません。冬の感染対策をしっかりしていただきますよう、お願いします。

【この記事を書いた人】

一之江駅前ひまわり医院院長の伊藤大介と申します。プロフィールはこちらを参照してください。

この記事へのコメントはありません。