- 決まった季節になると咳がひどくなる

- 夜間や明け方、冷たい空気、天気やタバコ・緊張時に咳がしやすい

- 咳が出て苦しい時に呼吸とともに「ゼイゼイ」「ヒューヒュー」する

こんな症状が出てくる方は気管支喘息(きかんしぜんそく)かもしれません。今回、大人でも発症する気管支喘息について、喘息の原因やチェック項目、喘息の吸入薬も含めてわかりやすく解説していきます。

Table of Contents

気管支喘息(きかんしぜんそく)とは?

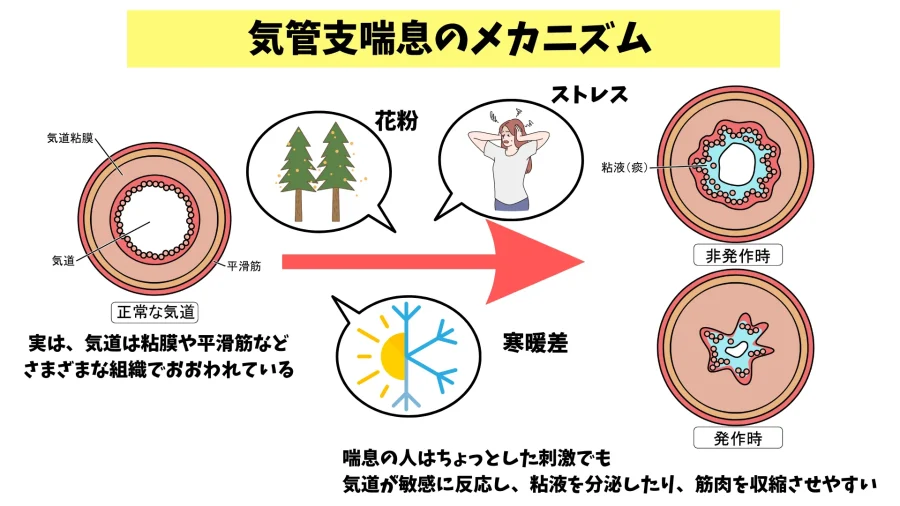

気管支喘息とは「ささいなことでも気道が過敏になり、気道に炎症が起こることで、咳や痰、喘鳴(ぜいめい)、呼吸困難などの症状があらわれるアレルギー疾患の1種」です。

気道とは呼吸した呼吸した空気が通る道のことで、主に気管支を意味します。気「道」というと単なる空洞の通り道ように思われるかもしれませんが、実際の気道は粘膜や粘膜下組織、平滑筋といった様々な組織でおおわれています。

何のためにあるのかというと、「気道を適切な状態に保つ」ため。例えばウイルスがやってきたときは、気道が防御反応を示します。粘膜から「痰」が出るようになり異物をからめとり、気道の筋肉が収縮して異物を外に追い出そうとするんですね。

しかし、さまざまなきっかけが理由で、本来無害である様々な刺激に「勝手に」反応してこれらの防御反応を示してしまうことがあります。これが「気管支喘息」です。

当然ですが、「いつ過敏な気道」になるかは人それぞれ。そのため人によって発症する年齢も様々ですが、一般的に

- 15歳までに発症する「小児喘息」

- 大人になってから発症する「成人喘息」

におおまかに分けられます。

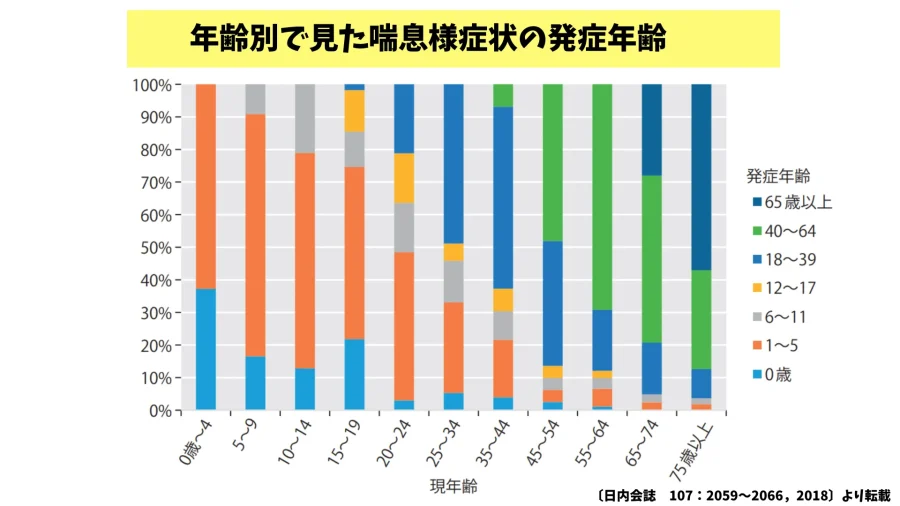

では、大人で気管支喘息を患っている方はどれくらいの年齢から発症するのかというと、意外にも「大人になってから気管支喘息を発症する人の方が多い」んですね。

これは、厚生労働省の疫学調査による年齢別の気管支喘息の発症年齢を調べたものですが、例えば、各年代別でみた気管支喘息が「18歳以上から発症した割合」は

- 25~34歳で50%程度

- 35~44歳で約60%超

- 55歳以上で80%超

を占めています。つまり、喘息はよく「子供の病気」と考えられがちですが、大人になってからも十分喘息を発症する可能性があるということになります。

また、子供のころなった喘息が再発するというパターンもあります。小児喘息は2~3歳までに60%~70%、6歳までに80%以上の方が発症します。思春期になると症状がよくなりますが、30%の方が成人喘息に移行します。また、症状がよくなった70%の方のうち3割が成人になって再発するといわれてます。

このように、大人になってからでも喘息になることは十分「ありうる」話なのです。

(参考文献:厚生労働省の疫学調査、日本内科学会雑誌)

咳喘息とは?

一方、咳喘息は、「喘鳴(ゼイゼイやヒューヒューの音)がなく、主な症状は長引く咳」を主体とした疾患です。喘息の一段階前のような状態ですね。

咳喘息でも、気道が過敏に反応するために起こり、特に気道が収縮すると咳が起こりやすくなっています。このため、気管支拡張薬で咳が軽減するかどうかが、咳喘息の診断では非常に重要です。

咳喘息の特徴としては以下の通りです。

- 咳が持続するものの、喘鳴は存在しない

- 気管支拡張薬で咳が軽くなる

- さまざまな刺激で気道が伸び縮みすると、咳が簡単に出る(咳嗽反応の亢進)

咳喘息も気管支喘息の前段階の病態のようなものなので、炎症を繰り返すうちに5年以内に3,4割の患者さんが気管支喘息に移行します。そのため、咳喘息を繰り返す場合にも後述するように「再発を予防するための治療」がしばしば必要になってきます。

大人の喘息・咳喘息の原因は?

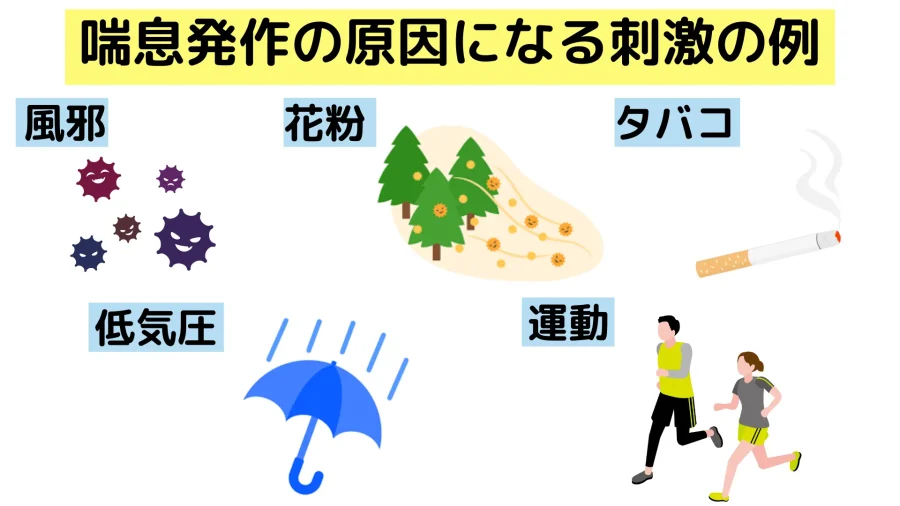

喘息の原因は、「アレルゲン(アレルギーの原因となる物質)、運動、風邪、気温や気圧差などに気道が敏感に反応し、慢性的に炎症を繰り返している」ことが原因です。

小児喘息はアレルギー物質に反応する「アレルギー型」が多く見られる一方、大人の喘息はアレルゲンが特定できない「非アレルギー型」が多くあり、なかなか特定に至らないこともあります。

一般的に、次のような刺激で喘息を発症したり喘息様症状が出やすいとされています。

- アレルゲン(ダニ、ハウスダスト、ペット、花粉、食物など)

- 激しい運動

- たばこ

- 過労・ストレス

- ウイルスや細菌による感染症

- 大気汚染

- 天候・気温の変化

- 香水などの匂い

- 食べ物による刺激物

特に、ウイルスや細菌感染症をきっかけにして喘息を発症するケースが多いですね。喘息の原因は一つではなく、複数の要素が組み合わさって発症することが多いです。それぞれの人によって原因やトリガーは異なるため、個々の症状や生活環境に合わせた対策が必要です。

アレルギーによる喘息症状が疑わしい場合は血液によるアレルギー検査をすることもできますので、一度検査してみるのもよいでしょう。詳しくは血液アレルギー検査(VIEW-39、RAST)について解説 【費用・原理・信頼性】も参照してください。

大人の喘息・咳喘息の症状は?

喘息は程度によって症状も多彩ですが、以下の症状が一般的です。

- 発作的に激しい咳がでる

- 痰がいつも絡んでいる

- 胸の違和感をいつも感じる

- 動悸や息切れがでる:喘息の場合

- 夜間に限って息苦しさを感じる:喘息の場合

- のどが「ヒューヒュー、ゼーゼーする」(喘鳴):喘息のみ

特に、大人の喘息ではヒューヒューなるような「典型的な喘息」はむしろ少なく、「咳だけがどうしても長引いてる」「なんとなく喉のいがらっぽさを感じ、胸がざわざわしてせき込みやすい」「一度咳が出始めるととまらない」といった症状をとることが多いですね。

もちろん咳喘息の場合は、呼吸困難はなく、「なぜか夜になると咳ばかり出る」ということが多いです。

また、日内変動といって、ぜんぜん症状がない時と症状が出る時の差が激しいことが多いのも特徴になります。しかも、感染症で敏感になっている昨今、「ずっと咳をしていると白い目で見られる」と言われて辛い思いをされている方もいるでしょう。

実際には以下のポイントに沿って喘息に対する診断をすすめていきます。

- 急に発作がおきたり、繰り返す気道が狭くなる症状があるか(呼吸困難や喘鳴、咳など)

- 気道が狭くなる感じは部分的でも可逆的か(つまり、後述する発作治療薬を使えば一時的によくなるが、また治療薬を使わないと繰り返してしまっているか)

- 他の心臓や肺における鑑別可能な疾患を除外しているか

- 気道が少しの刺激で敏感になりやすくなっているか

- アトピーの素因があるか

- 気道の炎症が実際にあるのか

そのため、喘息の診断をする上でアレルギー検査を含めた採血検査を行ったり、呼吸機能検査を行ったりしながら診断をしていきます。また、診断と治療を兼ねて発作治療薬を使ってみて、症状の反応を確かめることもありますね。

いずれにせよ、「いつもと違う咳がずっと続いているな」と感じたら、医療機関に相談してみるようにしましょう。

(参考:成人気管支喘息診療のミニマムエッセンス)

(参照:喘息診療 実践ガイドライン2023)

大人の喘息のチェックリスト

自分の咳が喘息かどうか、よくわからないという方のために、チェックリストを作成してみました。ぜひ参考にしてみてください。

- 咳(せき)が長引くことはありますか?

- もともとアレルギー疾患をもっている(花粉症やアトピー性皮膚炎など)

- 夜中や明け方に咳き込みやすく、息苦しくなりやすいですか?

- 布団の上でバタバタすると、咳が出て息苦しくなることはありますか?

- 激しい運動の後、咳き込んだり息苦しくなったりしますか?

- 花火や煙草の煙を吸い込んでしまうと、咳が出たり息苦しくなったりしますか?

- 呼吸とともにヒューヒュー、ゼーゼーといった音がしますか?

- 台風など天気による気圧の変化が大きいと、具合が悪くなることがありますか?

- 痰がからむことが多いですか?

- 咳止めの薬を飲んでも咳に対して効果があらわれないことがありますか?

- よくなったと思っても、また同じ呼吸器症状が繰り返されることはありますか?

- 睡眠時に咳や息苦しさで目覚めることはありますか?

- 喘息の治療薬で症状がよくなったことがありますか?

- 息苦しくて会話が困難になることがありますか?

【喘息のチェックリストの判定基準】

- 「YES」が2個以下:喘息の可能性は低いですが、症状が続く場合は医療機関に相談してください。

- 「YES」が3個~6個:喘息の可能性があります。医療機関に相談することをお勧めします。

- 「YES」が7個以上:喘息の可能性が高いです。早めに医療機関に受診するとよいでしょう。

上記のチェックリストを参考にしていただき、疑わしい方は医療機関で早めに診断をつけてもらうことが大切です。

大人の喘息・咳喘息の治し方は?

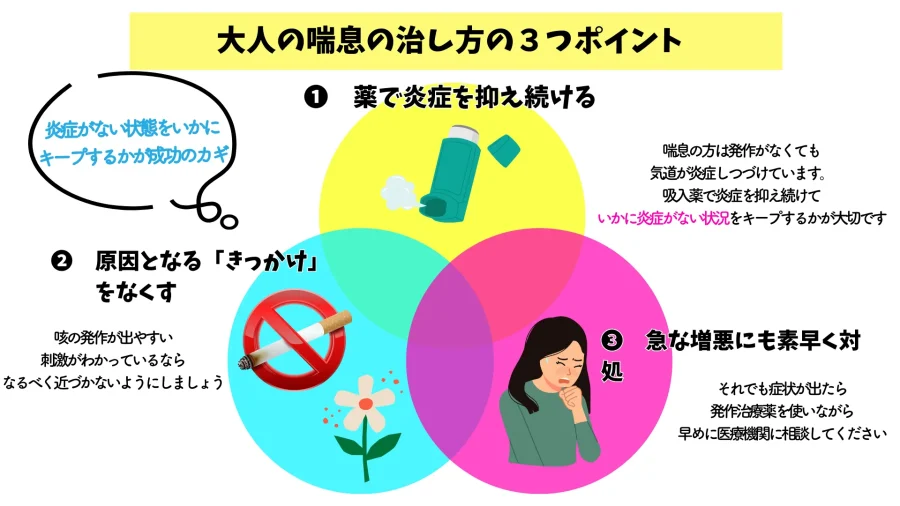

大人の喘息はなかなか難渋しやすい疾患の1つであり、完全に治るのには時間がかかりますが、治すポイントは症状をコントロールし、いかに長期間炎症が出ない状態を作ること。そのためには

- 主に吸入薬で炎症を抑えること

- 原因となる「きっかけ」をなくすこと

- 急な増悪にも素早く対処すること

の3つが大切になってきます。順番にみていきましょう。

① 薬で炎症を抑え続ける

喘息の治療は「なるべく早く発作を抑える」ことも大切ですが、それ以上に「発作が収まってから維持する」のがもっと大切。(どんな病気も予防の方が重要ですよね)

実際、発作がない時も気道の炎症は続いており、きちんと治療を継続していなかった結果、軽症の患者さんを含めて毎年約1500人の方が亡くなっています。特に高齢の患者さんは注意が必要ですね。

なので、喘息の治療薬には必ず後述する「発作治療薬」と「長期管理薬」の2種類があります。特に重要なのは「長期管理薬」で、症状がなくなってもしばらく長期管理薬は続けて、やめるとしても少しずつやめることになります。

具体的には、経過を観察しながら3~6か月続いたら治療のステップを下げていくのが一般的ですね。個人個人の状況に合わせてスケジュールは調節するようにしています。

薬を段階的に減らして、「呼吸機能検査」で肺機能が正常範囲であることを確認し、数か月から1年の単位で発作が起きないことを確かめて、少しずつ薬を止めていくことになるでしょう。それまでは根気よく治療を続けて炎症をなくすことが気管支喘息のコントロールの最大のポイントといえます。

② 原因となるきっかけをなくすこと

喘息の発作は、前述の通り、特定の刺激や「きっかけ」によって引き起こされることが多いです。これには花粉、ハウスダスト、ペットの毛、タバコの煙などがありますね。

大人の喘息の場合は、これに加えてストレスや寒暖差といったアレルギーとは関係ない要素でもなることがあります。

例え炎症を吸入薬で抑えたとしても、これらの刺激を放置していてはなかなか炎症は収まりません。自分がなにを「きっかけ」に発作が起こりやすいのか把握することが大切といえますね。

③ 急な増悪にも素早く対処すること

喘息の症状は急に悪化することがあります。そのような場合に備えて、常に救急用の「発作治療薬」を持ち歩くことが推奨されています。急な発作が起きた場合、この「発作治療薬」を使いながら素早く対処し、医療機関にも受診するようにしましょう。

また、あまりに症状が重い場合は、救急車を読んだり夜間診療に駆け込むこともあります。そうなった時の対処法をかかりつけの先生にあらかじめ相談しておくとよいですね。

喘息・咳喘息の薬の種類は?

喘息の薬は前述の通り大きく分けて、緊急用の「発作治療薬」と「長期管理薬」の2種類があります。軽い咳喘息の場合には、発作治療薬だけ使う場合もありますね。順番に見ていきましょう。

① 発作治療薬

発作治療薬は、炎症で狭くなった気道をすぐに広げる緊急時の薬です。狭くなった気道を広げるだけで気道の炎症を抑えているわけでないので、一時的な治療になります。

したがって、喘息の治療では「発作治療薬」よりも「長期管理薬」の方が大切です。

② 長期管理薬

長期管理薬とは、喘息がなくても継続して使うことで気道の炎症を抑える治療のこと。特に「吸入ステロイド薬」は喘息の治療の基本になります。しかし、軽症の患者さんで吸入ステロイド薬がうまく吸えない場合は、「ロイコトリエン拮抗薬」という飲み薬を使う場合もあります。

発作や気道の炎症が収まらない場合は、

- 気道を広げる「長期間作用性β2刺激薬」

- 同じく気道を広げる作用のある「テオフィリン薬」

- 気道が狭くなるのを抑える「長時間作用性抗コリン薬」

などを併用することがあります。(1つの吸入薬の中に複数の種類がまざった薬もあります)

長期管理薬は使ってすぐに効果が現れる薬ではありませんが、毎日使いつづけることで、気道の炎症を抑えて発作を起こりにくくします。

そのため症状が良くなったからといって、自分の判断で薬を減らしたり中止したりすると、炎症が再燃して発作を起こす原因になります。かならずかかりつけの医師と相談しながらコントロールするようにしましょう。

また、80%前後はアレルギー性鼻炎と合併しており、アレルギー性鼻炎が悪化すると喘息も悪化することが言われています。喘息とアレルギー性鼻炎を合併している方はどちらも治療することが大切です。

(参考文献:日本医師会が提供する成人気管支喘息の治療方針、喘息診療実践ガイドライン2023)

喘息や咳喘息の対策は?

喘息の原因と対策の一般的な方法を上げました。しかし、実際には個々人によって大きく変わるので、それぞれに合わせてアドバイスしていきます。

- 風邪やインフルエンザなどの感染症をきっかけに起こす場合: 空気が乾燥する季節は加湿し、うがい・手洗い・マスクの着用をする

- ダニやハウスダスト・花粉症で出てしまう場合: まめにこまめに掃除する。花粉を室内に持ち込まないように空気清浄機を入口におく。タバコは喘息を悪化するので禁煙する(禁煙外来はこちら)。受動喫煙にも注意しましょう。

- 寒暖差や気圧の変化で症状が悪化する場合: 気象情報を確認することが大切です。外出時の服装を工夫し、寒さ対策をしっかりしましょう。寝ている時のお部屋の温度も大切になります。

- ストレスで増悪してしまう場合:ストレス要因を回避することが大切です。職場環境を整えたり、ストレスとなる人間関係を変えたりすることが治療になるケースもあります。

などですね。どの原因にもかかわらず肥満は喘息を悪化させるので、太りすぎないように注意しましょう。

また呼吸筋を鍛えるリハビリを行うことも喘息の管理には大切です。管理が長期になる方は適宜指導させていただきます。また、前述の通り個々人によって喘息の対策方法は大きく異なります。個人に合わせてアドバイスさせていただきますので、ぜひご相談ください。

あわせてこちらもオススメです

- 血液アレルギー検査(VIEW-39、RAST)について解説 【費用・原理・信頼性】

- アナフィラキシーについて解説【食べ物・原因・治療・薬剤】

- 「禁煙外来」について解説【成功率・費用・外来の流れ・薬の種類や副作用】

- 舌下免疫療法(アレルゲン免疫療法)について【効果・費用・種類・デメリット】

【この記事を書いた人】

一之江駅前ひまわり医院院長の伊藤大介と申します。プロフィールはこちらを参照してください。