健康のために「食物繊維をたくさん摂りましょう」とよく耳にしますよね。心血管疾患や糖尿病などのリスクを減らす効果が期待され、WHO(世界保健機関)なども積極的に摂取するよう推奨しています 。

しかし、体に良いからといって急に摂取量を増やした結果、かえってお腹が張ったり、痛くなったり、便秘や下痢になったり……そんな経験がある方もいらっしゃるのではないでしょうか?

「摂りすぎ」というと、いったい何グラムからが危険信号なのでしょうか?

今回は、最新の医学的な知見をもとに、食物繊維の「摂りすぎ」の目安や、不快な症状が起きたときの対処法について、分かりやすく解説していきます。

サイト下部にわかりやすい動画もありますので、あわせてご参照ください。

Table of Contents

食物繊維とは?

まず、食物繊維がどのようなものか、簡単におさらいしておきましょう。食物繊維は、「ヒトの小腸の消化酵素では分解(加水分解)されない、植物由来の難消化性炭水化物」と広く定義されています。

大切なのは、食物繊維は単一の物質ではないということです。その性質によって、体への作用も大きく異なります。特に知っておきたい分類が「水溶性か不溶性か」という分類と「発酵性か非発酵性か」という分類です。

まずは、「水溶性食物繊維」と「不溶性食物繊維」については以下の通りです。

- 水溶性食物繊維:水に溶けてネバネバしたゲル状になるタイプです。果物に含まれるペクチンや、大麦・オーツ麦のβ-グルカン、オオバコ種皮のサイリウムなどが代表例です。これらは糖質の吸収を穏やかにしたり、コレステロールを吸着して排出したりする働きがあります。

- 不溶性食物繊維:水に溶けず、水分を吸収して膨らむタイプです。小麦ふすまのセルロースや、野菜に含まれるリグニンなどですね。主に便のカサを増やし、大腸を刺激して腸の動き(蠕動運動)を活発にします。

そして、お腹の不調に最も大きく関わるのが「発酵性か非発酵性か」(腸内細菌による分解のされやすさ)ですね。

- 高発酵性食物繊維:大腸の腸内細菌によって速やかに発酵され、短鎖脂肪酸(SCFA)という有益な物質と共に、多量のガス(水素、メタンなど)を産生します 。例えば、玉ねぎやチコリに含まれる「イヌリン」や、「フラクトオリゴ糖(FOS)」「ガラクトオリゴ糖」などですね。これらは腸内環境に良い一方で、摂りすぎるとお腹が張る原因になりやすいです。

- 低・非発酵性食物繊維:腸内細菌による発酵をほとんど受けません。サイリウム(オオバコの種子の皮を粉末にしたもの)やメチルセルロースなどが代表例です 。ガスを産生しにくいため、便のカサを増やす効果(バルキング効果)を発揮しつつも、お腹が張りにくいという特徴があります。

このように、食物繊維と言っても千差万別。種類によっては、食物繊維の摂りすぎで様々な症状が出てくるケースもあるのです。

(参照:Fiber and Functional Gastrointestinal Disorders Rome Foundation Working Group for Food and Functional GI Disorders)

(参照:Management of irritable bowel syndrome: a narrative review)

食物繊維の摂りすぎは何グラムから?

では、食物繊維は何グラムから「摂りすぎ」にあたるのでしょうか。

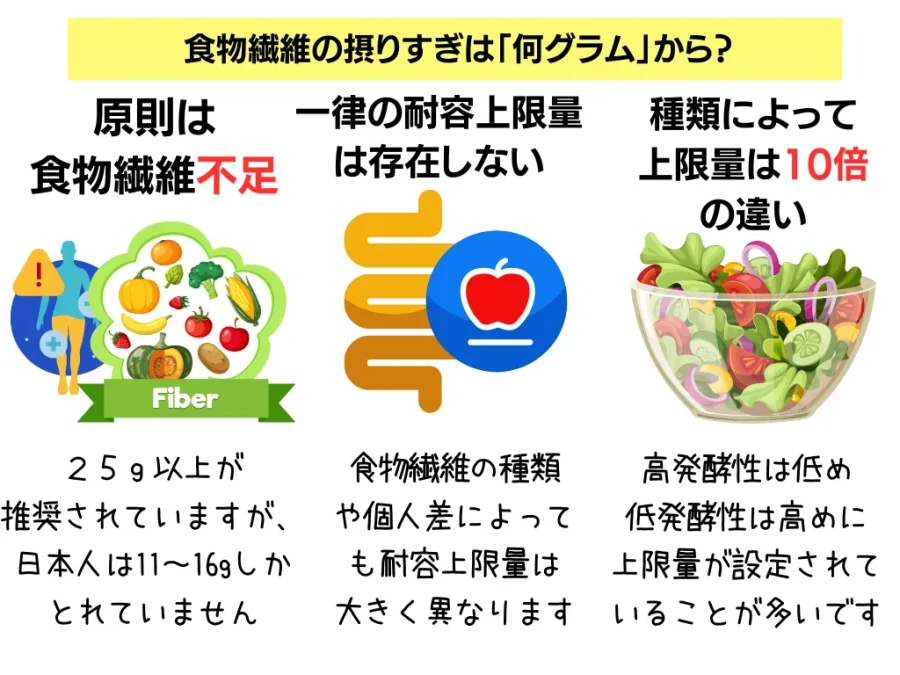

① 日本人はむしろ「不足」しているのが現実

まず知っておきたいのは、国際的な推奨量と比べ、多くの日本人は食物繊維が足りていないという事実です。食物繊維の推奨される摂取量としては以下の通りとなります。

- WHO(世界保健機関)は、1日あたり25g以上の摂取を推奨しています。

- オランダ健康評議会は、さらに多い1日30g~40gを推奨しています。

- 日本人の食事摂取基準(2025年版)では、成人(18~64歳)の目標量は、男性で20~22g以上、女性で18g以上とされています。(ただし、日本では低く見積もられていますが、「食物繊維の理想的な目標量は成人では25g/日以上と考えられるが、現在の日本人の摂取実態を鑑み、その実行可能性を考慮して、これよりも低く設定されている」と記載されています)

これに対し、実際の日本人の摂取量の中央値は成人で1日あたり約11~16g程度に留まっており、目標量を大きく下回っています。特に若い世代ほど不足しがちです。

この深刻な「食物繊維ギャップ」 を考えると、ほとんどの人は「摂りすぎ」を心配するよりも、まず目標量まで増やすことを考えるべきなのかもしれませんね。

(参照:日本人の食事摂取基準(2025年版))

② 基本的には「耐容上限量(UL)」は存在しない

ビタミンやミネラルには、過剰摂取による健康被害を防ぐための「耐容上限量(UL)」が設定されています。

しかし、食物繊維には、この「UL」が設定されていません。なぜなら、先ほど見たように食物繊維は種類が多様すぎて、「食物繊維」とひとくくりにして「何グラムまで安全」と決めることが科学的に不可能だからです 。ガスの出にくいサイリウムと、ガスが出やすいイヌリンの安全な上限量が同じであるはずがない、ということですね。

そのため、日本人の食事摂取基準(2025年版)でも、基本的な「耐容上限量(UL)」は設定していません。

したがって、「摂りすぎ」とは毒性が出るような絶対的なものではなく、不快な消化器症状が現れ始める「耐用量」は、個人差や種類による差が大きいことがうかがえます。

③ 食物繊維の種類によって上限量は10倍以上の差がある

実際、「摂りすぎ」のラインは、食物繊維の種類によって10倍以上の差があることが、様々な臨床研究からわかっています。

- 難消化性マルトデキストリン(低発酵性):非常に忍容性が高い(お腹がゴロゴロしにくい)繊維です。ある臨床試験では、体重70kgの男性換算で、1回の摂取量が70gというかなりの高用量でも、下痢を誘発しなかったと報告されています。

- イヌリン(高発酵性):プレバイオティクスとして有名ですが、耐用量は比較的低めです。2010年の研究では1日10gまでなら忍容性が良好とされました 。2022年のシステマティックレビュー(複数の研究をまとめた分析)では、1日7.5g~20gで中等度の症状(ガスなど)が現れ、22g以上になると不快感を理由に試験から脱落する人が出始めると報告されています。

- フラクトオリゴ糖(FOS)(高発酵性):イヌリンよりもさらに耐用量が低い可能性があります。2010年の研究では1日5gまで 、2022年のレビューでは1日7.8gが合理的な耐用量として推奨されています。

- サイリウム(低発酵性・高粘性):ガス産生が少ないため、忍容性は比較的良好です。2022年のレビューでは、保守的な耐用量として1日15gまでが提案されていますが、18gでも問題なかったという研究もあります。

- グアーガム(高粘性):2022年のレビューで1日11.4gまでが推奨されています 。興味深いことに、液体(ジュースなど)で15g摂るとガスを引き起こしましたが、固形食品(クラッカーなど)に混ぜて18g摂っても症状は軽度だったと報告されています。摂り方も影響するのですね。

このように、「摂りすぎ」のラインは、種類によって1日5g~10g(イヌリンやFOS)から、70g以上(難消化性マルトデキストリン)まで、大きな幅があることが分かりますね。

ですから、サプリメントで食物繊維を補おうと思っている方は、まずはよく種類を確認するようにしましょう。

(参照:The maximum single dose of resistant maltodextrin that does not cause diarrhea in humans)

(参照:Gastrointestinal Effects and Tolerance of Nondigestible Carbohydrate Consumption)

食物繊維の摂りすぎによる主な症状は?

では、自分の耐用量を超えて食物繊維を摂り過ぎてしまった場合、どんな症状がでるのでしょうか。

① 腹部膨満感・腹痛・ガス

お腹がパンパンに張って苦しくなる、あの症状ですね。過敏性腸症候群で苦しくなる症状を抑えるために、食物繊維をとっているのに、苦しくなると、辛いですよね。

主に高発酵性の食物繊維(イヌリン、FOSなど)をとると誘発されやすくなります 。実はFODMAP(フォドマップ:発酵性の糖質の総称)の一部でもありますね。

実は、大腸に届いた高発酵性繊維は腸内細菌によって急速に発酵され、大量のガス(水素、メタンなど)が発生させます。このガスの産生スピードが、おならや呼吸として排出する能力を上回ると、腸管内にガスがパンパンに溜まるのです。

そして、溜まったガスが腸を内側から押し広げる(腸管内腔の拡張)ことで、「お腹の張り(膨満感)」につながります。

② 便秘の悪化(逆説的効果)

実は、便秘解消のために摂った食物繊維が、逆に便秘が悪化することがあります。

それは、食物繊維(特に不溶性食物繊維やサイリウムなどカサを増やすタイプ)の摂取量に対して、水分摂取量が不足している場合です。

食物繊維は水分を吸収して便のカサを増やし、便を柔らかくします(バルキング効果)。しかし、飲む水の量が足りないと、繊維が腸内にある限られた水分を過剰に奪ってしまうのですね。

結果、「大きく」「硬く」「水分の乏しい」便の塊ができてしまいます。もちろん、水分の乏しい便は腸内をスムーズに移動できず、排便をかえって困難にし、便秘を悪化させてしまいます。

特に不溶性食物繊維をとるときは、水分を一緒に取るように意識するとよいですね。

③ 下痢の誘発

食物繊維によって、便秘とは逆に、下痢が引き起こされることもあります。その主な原因は浸透圧の上昇です。

水溶性、特に高発酵性の食物繊維が大量に大腸に流入すると、それ自体と、発酵によって産生される大量の短鎖脂肪酸(SCFA)が、腸管内の「濃度(浸透圧)」を急激に高めます。

人間の体は、腸の中と外の濃度を一定に保とうとします。そのため、濃くなった腸管内を薄めようとして、腸壁から体内の水分を腸の中へと大量に引き込みます 。結果、便の水分含有量が過剰になり、水様便、すなわち「浸透圧性下痢」が引き起こされることがあるのです。

そのため、下痢が誘発されるないようにするには「一気に」「大量に」「高発酵性の食物繊維」をとりすぎないことが大切になります。

④ ミネラルに影響を与える可能性もある

また、食物繊維は一部のミネラルの吸収に影響を与える可能性が示唆されています。

例えば、不溶性食物繊維の一部は、亜鉛といったミネラルと結合し、体内に吸収されることなく、そのまま体の外へ排出されてしまう可能性がいわれています。

一方、玉ねぎやごぼう、バナナなどに含まれる「水溶性食物繊維」(イヌリンやオリゴ糖など)がその代表です。このタイプの食物繊維は、私たちの腸内にいる善玉菌のエサになります。

善玉菌がこの食物繊維を食べると、腸内環境を弱酸性に変える物質を作り出します。この弱酸性の環境が、カルシウムなどのミネラルを水に溶けやすい形に変えてくれます。水に溶けたミネラルは、体に吸収されやすくなるため、結果としてミネラルの吸収率がアップするともいわれているのです。

このように、食物繊維がミネラルの吸収に影響を与えることは知っておいてよいでしょう。

(参照:Therapeutic Benefits and Dietary Restrictions of Fiber Intake: A State of the Art Review)

(参照:The maximum single dose of resistant maltodextrin that does not cause diarrhea in humans)

(参照:Dietary fiber in irritable bowel syndrome (Review))

(参照:Assessment of inhibitory factors on bioaccessibility of iron and zinc in pearl millet (Pennisetum glaucum (L.) R. Br.) cultivars)

食物繊維の摂りすぎへの対処法は?

もし食物繊維の摂りすぎで不快な症状が出てしまったら、あるいはこれから食物繊維を増やそうと考えているなら、まず以下のことから始めてみましょう。

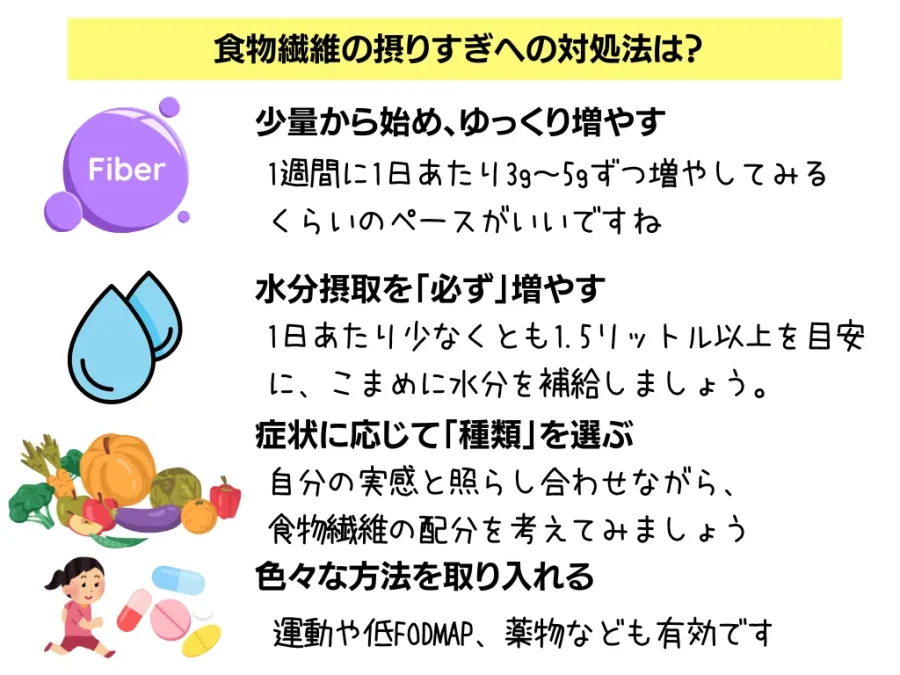

① 少量から始め、ゆっくり増やす

最も重要で基本的な原則がこれです。英語では「Start Low, Go Slow」と呼ばれています。

前述の通り、食物繊維の摂取量を急激に増やすと、腸内細菌叢が新しいエサ(食物繊維)に対応できず、異常発酵による急なガス産生や浸透圧の変化を引き起こします 。

そのため、臨床ガイドラインでは、数週間かけて徐々に増量することが推奨されていますね。例えば、「1週間に1日あたり3g~5gずつ増やしてみる」といった具体的な目標を立て、ご自身の体調を注意深く観察しながら調整しましょう。

これは、腸内細菌叢に「トレーニング」の時間を与え、新しい食物繊維に適応した腸内環境を育てるイメージです。

② 水分摂取を「必ず」増やす

食物繊維を増やすことと、水分を摂ることはワンセットです。

特に便のカサを増やすタイプの繊維は、水分がないと逆効果(便秘悪化)になりかねません。食物繊維の摂取量を増やす際には、意識的に水分摂取量も増やす必要があります。1日あたり少なくとも1.5リットル以上を目安に、こまめに水分を補給しましょう。

③ 症状に応じて「種類」を選ぶ

すべての食物繊維が同じ症状を引き起こすわけではありません。自分の症状に合わせて、摂る繊維を戦略的に選ぶことが非常に有効です。

例えば、お腹の張り・ガスが主な場合。イヌリンやFOSのような高発酵性の繊維(玉ねぎ、ごぼう、豆類などに多い)を控えめにしましょう 。代わりに、サイリウム(オオバコ種皮)のような低発酵性の水溶性繊維を選ぶことが強く推奨されます。サイリウムはガス産生が少ないため忍容性が高く、過敏性腸症候群(IBS)の治療にも使われます。

また便秘が主な場合。便を柔らかくする水溶性食物繊維と、カサを増やす不溶性食物繊維をバランス良く摂るのが理想ですね。

下痢が主な場合は意外に思われるかもしれませんが、この場合もゲルを形成する水溶性食物繊維が有効なことがあります。水溶性食物繊維が腸管内で過剰な水分を吸収し、便をゲル状に固めることで、便の性状を改善し、下痢症状を緩和する効果(便通正常化作用)が期待できるのです。

このように、自分の実感と照らし合わせながら、食物繊維の配分を考えてみましょう。

④ 色々な方法を取り入れる

もちろん、おなかの調子をよくするのは食物繊維だけではありません。色々な方法を取り入れることも有効です。例えば、以下の通りですね。

- 適度な運動: ウォーキングなどの軽度な運動は、腸管の動きを刺激し、腸内に溜まったガスの通過を促進する効果が示されています 。お腹が張って苦しい時は、少し歩いてみると良いかもしれません。

- 低FODMAP食: 色々試しても症状が改善しない、特に過敏性腸症候群(IBS)と診断されているような敏感な方は、適切な指導のもとで「低FODMAP食」を試す選択肢もあります。

詳しくは

- あなたの過敏性腸症候群はガス型?過敏性腸症候群の症状・原因・治し方について

- 胃腸の調子が悪い時の食事について【おすすめな食べ物・避けるべき食べ物】

- 便秘におすすめの食べ物や飲み物は?便秘に効く即効性の高いものをご紹介します

- つらい便秘症状を治すには?便秘の原因や解消法について解説

も参考にしてみてください。

【この記事を書いた人】

一之江駅前ひまわり医院院長の伊藤大介と申します。プロフィールはこちらを参照してください。

あわせてこちらもオススメです

- 感染性胃腸炎は何日で治る?胃腸炎の症状や原因・食事について

- ヨーグルトの効果と注意点について解説【花粉症・免疫力・ダイエット】

- 超音波(エコー)検査でわかること【腹部超音波・体表超音波(甲状腺や乳腺)】

- 便秘におすすめの食べ物や飲み物は?便秘に効く即効性の高いものをご紹介します

- 【医師が解説】加工肉は体に悪いのはなぜ?加工肉・赤身肉との付き合い方について解説

- 【医師が解説】腸内フローラ検査(腸内細菌叢検査)の方法や費用について

この記事へのコメントはありません。