みなさんは蕁麻疹(じんましん)を経験されたことはありますか?経験すればわかりますが、非常につらいです「なんだか急に体がかゆい…」「みみず腫れのようなものができて、すぐに消えた」

そんな経験、ありませんか?

もしかしたら、それは蕁麻疹(じんましん)かもしれません。

多くの方が一度は経験する身近な皮膚の病気ですが、その原因は様々で、特に「ストレス」との関係を気にされる方は少なくないのではないでしょうか。

今回、蕁麻疹とストレスの深い関係から、最新の治療法、そして日常生活でできる対処法まで、科学的な根拠にもとに詳しく、そして分かりやすく解説していきます。

最後にわかりやすく動画にまとめましたので、あわせて参照してください。

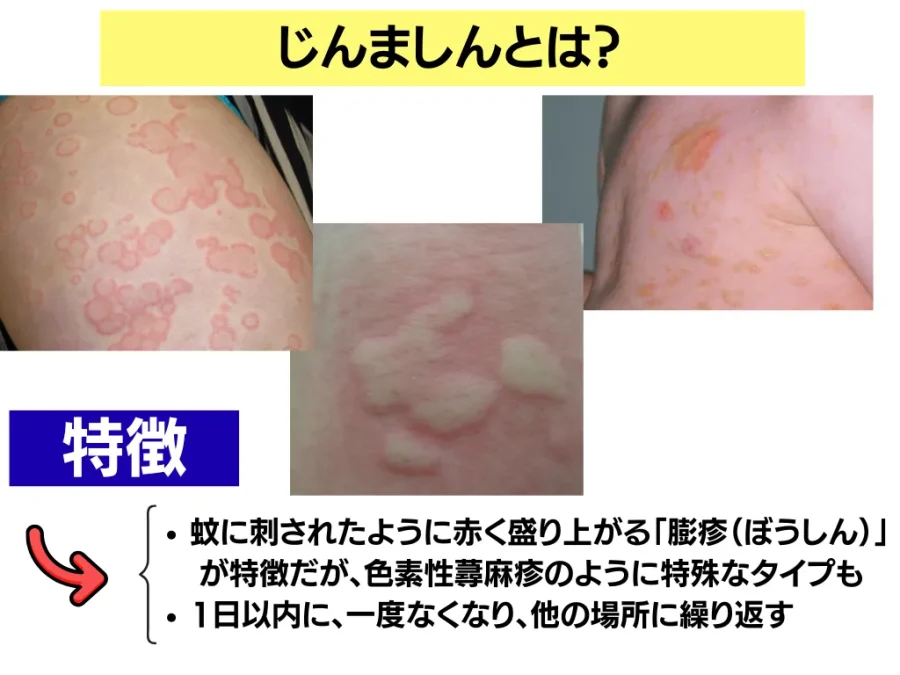

蕁麻疹(じんましん)とは?

まずは、蕁麻疹がどのような病気なのか、基本から確認していきましょう。

蕁麻疹の最も大きな特徴は、個々の皮疹が一時的であるという点です。典型的な膨疹は、出現してから長くても24時間以内、多くの場合は数時間で跡形もなくきれいに消えてしまいます。

湿疹かじんましんかよくわからない人はセルフチェックしてみましょう。新しい皮疹ができたとき、その周りをペンなどで囲んでみてください。もし24時間以内にその印の中から皮疹が消えていれば、蕁麻疹の可能性が高いといえます。

また、皮膚だけでなく、まぶたや唇、のどなどが腫れる「血管性浮腫(けっかんせいふしゅ)」を伴うこともあります。

発症から6週間以内の場合を「急性じんましん」、6週間以上たった場合を「慢性じんましん」と呼びます。

ちなみに蕁麻疹の「蕁麻」とは、日本に自生するイラクサの名前「蕁麻(じんま)」から来ています。この植物は茎や葉にヒスタミンが含まれていて、とげに刺さると痛みやかゆみを引き起こし、イラクサが引き起こす発疹が「蕁麻疹」と考えられていたからです。

蕁麻疹は比較的よくある病気で、15~20%の方は一生のうちに一度は経験すると報告されています。

蕁麻疹(じんましん)はストレスが原因になる?

「ストレスで蕁麻疹が出た」という話をよく聞きますが、これは科学的にも本当なのでしょうか?

結論から言うと、「ストレスが直接的な唯一の原因」となることは稀ですが、症状を誘発したり、悪化させたりする「きわめて重要な増悪因子」であることは、多くの研究で明らかになっています。

私たちの心(脳)と皮膚は、互いに情報をやり取りする密接な関係にあります。この関係性を研究する学問を「精神神経免疫学(Psychoneuroimmunology: PNI)」と呼びます。

皮膚は単なる体のバリアではなく、ストレスを敏感に感じ取る「感覚器」であり、ストレス反応が現れる「標的器官」でもあるのですね。

では、具体的に心に感じたストレスが、どのようにして皮膚の蕁麻疹につながるのでしょうか。

- 脳がストレスを感知する: 私たちが心理的なストレスを感じると、脳から指令が出ます。

- 神経が活性化する: この指令は、皮膚に分布している末梢の神経を活性化させます。

- 神経ペプチドが放出される: 活性化した神経の末端から、「サブスタンスP」などの神経ペプチドという物質が放出されます。

- 肥満細胞を直接刺激: このサブスタンスPが、皮膚にいる肥満細胞に直接働きかけ、ヒスタミンを放出させ、蕁麻疹へとつながっていきます。

つまり、心理的なストレスが、神経を介してダイレクトに蕁麻疹の引き金を引いてしまうというわけです。

また、「ストレスで蕁麻疹が悪化する → 予測不能なかゆみや見た目の変化が、さらなる強いストレスになる → そのストレスがまた蕁麻疹を悪化させる…」という負のループにはまってしまうと、なかなか症状が改善しにくくなります。

この関係は、実際の臨床データでも裏付けられています。

例えば、2025年のイスタンブールからの論文によると、慢性蕁麻疹の患者の58.1%がうつ病を、59.3%が不安症を、43%がストレス症状を有しており、79.1%の患者は睡眠の質が悪かったとしています。

また、2020年に発表された、複数の論文をまとめた論文によると、慢性蕁麻疹の方はさまざまなストレスマーカーが通常よりも高くなることがいわれています。

そう。ストレスと蕁麻疹には深いつながりがあるのです。

だからこそ、蕁麻疹の治療では、薬で症状を抑えるだけでなく、ストレスといかにうまく付き合っていくかという視点が非常に重要になります。

ただし、1つ注意点があります。ストレスが蕁麻疹の「増悪因子」であることは間違いありませんが、「原因はストレスのせいだ」というわけではないということです。

科学的には、後述する自己免疫のような「もともと装填されている銃」があり、ストレスはその「引き金を引く一因」と捉えるのがより正確ですね。

(参照:Stress, pseudoallergens, autoimmunity, infection and inflammation in chronic spontaneous urticaria. Allergy, Asthma & Clinical Immunology volume 15, Article number: 56 (2019))

(参照:Sleep Disturbance and Psychological Stress: Two Interconnected Conditions in Chronic Spontaneous Urticaria)

(参照:Psychological Stress and Chronic Urticaria: A Neuro-immuno-cutaneous Crosstalk. A Systematic Review of the Existing Evidence)

蕁麻疹(じんましん)の真の原因は?

慢性蕁麻疹の場合、ストレス以外にも重要な原因が隠れていることがあります。特に近年、最も有力視されているのが「自己免疫」です。

かつて「原因不明(特発性)」とされてきた慢性蕁麻疹の多くは、現在では一種の自己免疫疾患であるという考え方が主流になっています。

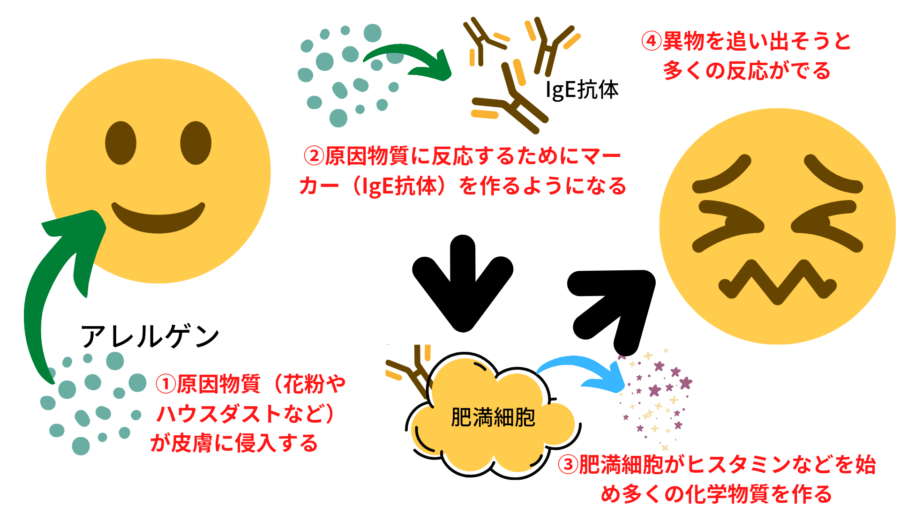

一番代表的なのは、「I型アレルギー反応」ですよね。I型アレルギー反応では、以下の経路を通してアレルギー症状が発症します。

- 侵入したアレルゲン(アレルギーの原因物質)を攻撃・排除しようと「IgE抗体」という抗体が体内に作り出されます。

- 作り出されたIgE抗体は、皮膚や粘膜の下にあるマスト細胞の表面や血液中の白血球の一種である好塩基球の表面にくっつき、アレルゲンと一緒になります。

- 再びアレルゲンが侵入して、待ち受けているIgE抗体と結合すると、肥満細胞が活性化。ヒスタミンやセロトニンなどの炎症性の化学物質が過剰に放出されます

- ヒスタミンやセロトニンはかゆみの原因にもなる物質。皮膚を盛り上がらせる「膨疹」を作ります。

これは、本来なら体を守るはずの免疫システムが、何らかの間違いで自分自身の体を攻撃してしまう状態です。 慢性蕁麻疹の場合、自分の体の成分(例えば、肥満細胞の表面にあるスイッチ部分など)に対する「自己抗体」が作られてしまいます。

この自己抗体が肥満細胞のスイッチを押してしまうことで、アレルギーの原因物質がないにもかかわらず、持続的にヒスタミンが放出され、慢性的な症状を引き起こすのです。

慢性特発性蕁麻疹(CSU)の患者さんの50%以上が、このような自己抗体を持っていると推定されています。

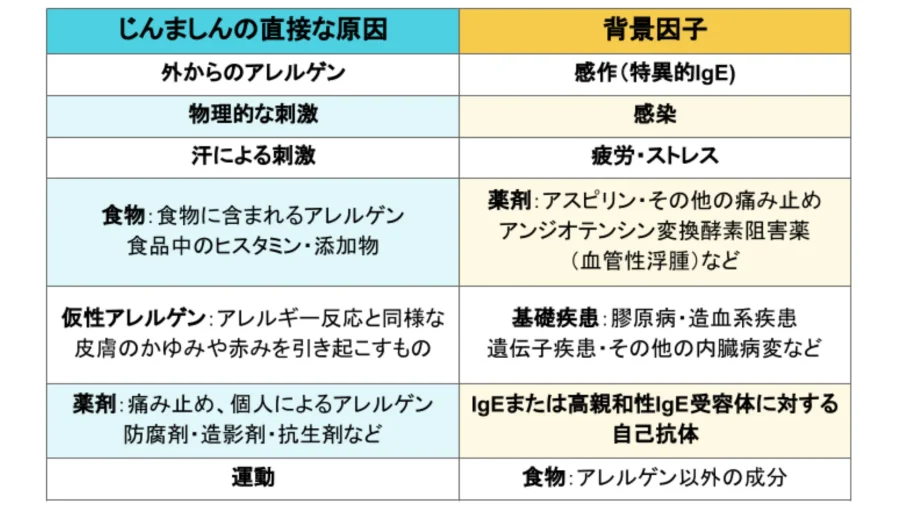

また、こうした自己免疫の要素に加えて、さまざまな「微細な刺激」が蕁麻疹の引き金になると考えられています。

- 体質:もともとIgE抗体が多い、IgE受容体に対して自己抗体が働いている

- 物理的な刺激

- 汗による刺激

- 運動

- 衣類などの外部からの経皮吸収によるもの

- 食物:食物に含まれる特異的なアレルゲン、食品中のヒスタミン、添加物

- 仮性アレルゲン:食物中に自然に含まれている化学物質、あるいは保存されている間に産生される化学物質のなかで、アレルギーと似たような物質のこと。トマトやナスなどの「ヒスタミン」ややまいもなどの「アセチルコリン」、チーズやチョコレートに含まれる「チラミン」など。

- 薬剤:痛み止め、防腐剤、造影剤、抗生剤、降圧薬など

- 基礎疾患:膠原病やリウマチ、内臓疾患など

そのため、ガイドラインでも「すべての原因を1つに求めるのではなく、蕁麻疹の病型、病歴、社会的背景や蕁麻疹以外の身体症状などにも留意し、対策を講ずる姿勢が大切である」と記載されています。

(参照:日本皮膚科学会「蕁麻疹診療ガイドライン 2018」)

(参照:NIH「Chronic Urticaria」)

蕁麻疹(じんましん)の種類は?

実は、蕁麻疹(じんましん)といっても、多くの種類があります。なかなか分類の特定ができないこともしばしばですが、種類がわかるとその後の経過や原因特定につながります。代表的な蕁麻疹(じんましん)の種類は次の通りです。(割合は広島大学の報告から抜粋、38.8%は複数の病型が合併します)

- 特発性じんましん(原因の特定が難しい:76.9%)

- 急性じんましん:6週間以内に軽快するもの。特に子供では感染した後に出てくることが多い。原因が特定されなくても治療がされていればよくなる。

- 慢性じんましん:6週間以降も続くもの。夕方から夜間にかけて出現するものが多い。感染や食物・ストレスや自己抗体などが原因だが、特定は多くは難しい。期間は数か月から数年かかることも。

- 刺激誘発型じんましん(原因が特定され、試験で誘発されるもの)

- アレルギー性のじんましん:食物や薬品、昆虫の毒素などがきっかけで起こるもの。通常は摂取して1~2時間後に出てきますが、納豆アレルギーや哺乳類肉アレルギー、アニサキスアレルギーでは前日摂取して1日遅れて出てくることも。

- 食物依存性運動誘発アナフィラキシー:特定食物から2~3時間以内に運動することで出てくるアナフィラキシー反応のこと。原因は日本では小麦・エビが多い。年齢は10歳台の報告が多い。食事+痛み止めで誘発されることも。

- 非アレルギー性じんましん:通常のアレルギーの経路をとらないため、I型アレルギー検査で原因物質を同定できないもの。造影剤の静脈注射のほか、サバやタケノコの摂取などが有名。

- アスピリンじんましん:アスピリンをはじめとする痛み止めの内服や塗り薬などで誘発されるじんましん。

- 物理性じんましん(10.0%):皮膚表面をすったり、日光にあてたり、寒冷刺激などで誘発されるじんましん。

- コリン性じんましん(6.5%):入浴や運動・精神的緊張など、発汗や発汗を促す刺激が加わったときに生じるじんましん。多くは数分から2時間以内に消えることが多いが、くちびるや目がむくむことも。小児から30代前半までの成人に多い。

- 接触じんましん:皮膚や粘膜が特定の物質と接触すると、接触した部位に一致してじんましんがでてくる

- 血管性浮腫:皮膚や粘膜の限られた場所に出現する深い所からのむくみのこと。数日以内になくなるが、顔面やくちびる・目に好発する。

- その他のじんましんおよび類似疾患

このように「じんましん」と一言でいっても数多くの種類があることがわかるでしょう。実際では、状態に合わせて「どのタイプのじんましんか」を考えて、それぞれにあったアドバイスを心掛けています。

(参照:広島大学皮膚科外来での蕁麻疹の病型別患者数)

蕁麻疹(じんましん)の薬は?

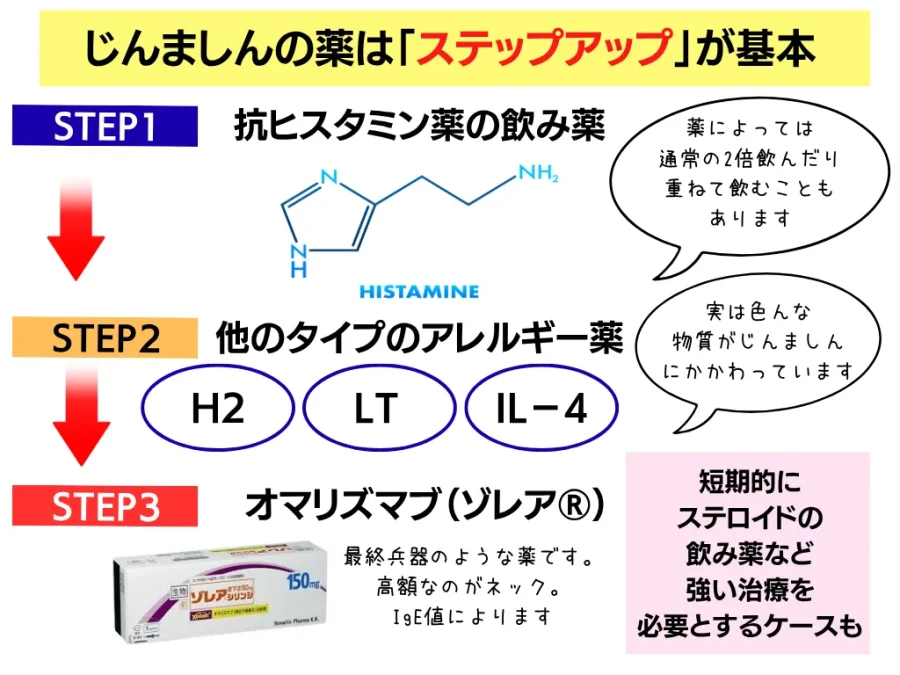

では、じんましんの薬にはどんなものがあるのでしょうか。非常に数多くありますが、例えば以下のようなものがあります。(参照:蕁麻疹診療ガイドライン)

① 抗ヒスタミン薬(飲み薬)

蕁麻疹(じんましん)の中心となる薬は「抗ヒスタミンの飲み薬」です。前述の通り、じんましんの主要な経路は「I型アレルギー」なので、I型アレルギーの中心となる「ヒスタミン」をブロックする治療が中心となります。

抗ヒスタミン薬の飲み薬としては、例えば以下のようなものがあります。花粉症の時にも内服されたことがあるのではないでしょうか。

【第1世代薬(抗ヒスタミンだけでなく、口が渇いたり眠気がでやすい薬】

アタラックスP®、タベジール®、ヒベルナ®、ビレチア®、ペリアクチン®、ホモクロミン®、ポララミン®、レスタミン®など。(あいうえお順)

【第2世代薬(比較的眠気の少なく、一部抗ヒスタミン作用以外の効果もある薬)】

アゼプチン®、アレグラ®、アレサガ®、アレジオン®、アレロック®、エバステル®、クラリチン®、ザイザル®、ザジテン®、ジルテック®、ゼスラン®、セルテクト®、タリオン®、デザレックス®、ビラノア®、ルパフィン®など(あいうえお順)

どの薬があうのかは個人個人によって異なりますし、薬の特徴も異なるので、個人個人に合わせて処方を変えています。また効果が得られないときは、倍量投与をすることもあります。(一部の薬は倍量で飲むことができませんので、あらかじめ医師に確認をお願いします)

② ヒスタミンH2受容体拮抗薬

ヒスタミンには実は「H1受容体」~「H4受容体」までの4つの受容体があり、アレルギー反応は主に「H1受容体」を介して行われます。ただし、一部「H2受容体」を介しても行われることがわかっているため、「H2受容体」を抑える薬が補助薬として用いられます。

実は、よく「胃薬」として出される薬で、下記の通りです。実際胃潰瘍の治療にも使われます。

シメチジン®、ファモチジン®、ニザチジン®、ラニチジン®、など

ちなみにガイドライン上でも「推奨度2(推奨される)」にランクされています。

③ ヒスタミン以外のかゆみの経路を抑える薬

蕁麻疹(じんましん)は前述の通り、「ヒスタミン」を通して出現することが多いですが、時には別の物質がかゆみの中心になっていることがあります。例えばロイコトリエンやインターロイキン(IL-4やIL-5)などです。ガイドライン上での推奨度合は薬剤によって様々です。

実際のアレルギー経路は非常に複雑で、重度の場合、いろいろな因子を抑える必要があることがあります。そのため中等度や重度の場合、薬の種類や量が増えることがありますが、その分「アレルギー反応が複雑に絡んでいるからだ」と考えてください。

④ ステロイドの内服薬や免疫抑制薬

①~③で収まらない場合、ステロイドの内服薬を短期的に使用することがあります。長期的に使うと骨粗しょう症や胃潰瘍・糖尿病・免疫力低下・むくみなどのリスクが出てくるため、「短期的」というのがポイントです。

ただし、ステロイドの内服でないと収まらないという方もいらっしゃるので、病状に合わせて適切な量を使用していきます。

⑤ オマリズマブ(ゾレア®)

ヒトのIgEに対するモノクローナル抗体製剤です。これも特発性じんましんの方で治療に難渋する方に使用されます。注射剤で非常に効果が高い反面、値段も高いのが特徴です。(だいたい3割負担でも月1回15,000円以上します)

「どうしても治らない」という場合に検討される薬ですね。

いずれの薬にせよ大切なのが、絶対に急に薬をやめたりしないこと。特に慢性化されている場合、急に抗ヒスタミン薬をやめてしまうと再発する可能性が非常に高いです。医師と相談しながら、ゆっくり減らすのが大切ですね。

蕁麻疹(じんましん)が出た時の対処法は?

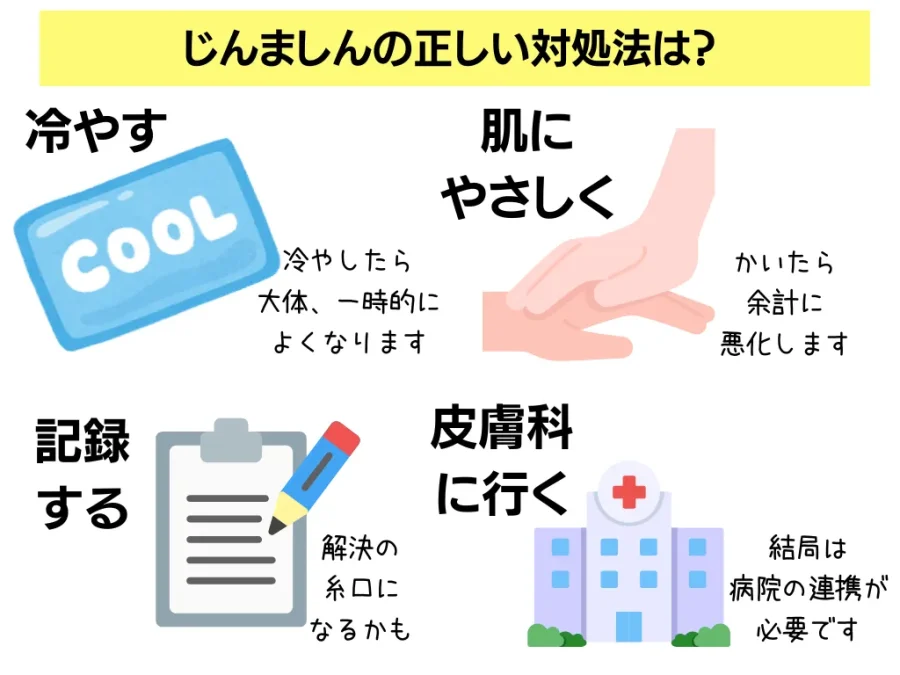

では、じんましんが急に出た時の治し方として、どう対処すればよいのでしょうか。例えば以下のことをしてみましょう。

① 速やかに医療機関に受診する

意外と難しいのは「蕁麻疹(じんましん)かどうか」を見極めることです。典型例ならわかりやすいですが、専門にしていないとわからないことも。そのため、早めに皮膚科に受診するのを心がけましょう。

「あきらかに蕁麻疹」とわかったのなら、つなぎとして市販薬(抗ヒスタミン薬)を内服してみてもよいかもしれません。じんましんに対して「塗り薬」は効果は補助的ですし、塗り薬の種類によっては悪影響を及ぼすので、安易につけないようにしましょう

② 局所を冷やす(寒冷じんましん以外)

基本的にじんましんは温まるとかゆみが増し、冷やすと腫れがおさまります。過冷却は肌にはよくありませんが、流水などで冷やしてみるとかゆみが治まりますので、試してみるとよいでしょう。逆入浴などで温まりすぎると悪化するので、入浴をシャワー浴などにとどめておいた方が無難ですね。

ただし、寒冷じんましんの場合は冷やすことで悪化することがありますのでご注意ください。

③ 肌にストレスをかけない

じんましんは衣類の締め付けや衣類のこすれなどによっても誘発されます。なるべくゆったりとした衣類で肌にストレスをかけない生活をこころがけたほうがよいでしょう。

普段からこすったり掻いたりするとじんましんが悪化してしまうのでご注意ください。(かきたい気持ちは非常にわかります)

④ 睡眠をしっかりとる

じんましんはライフスタイルによっても悪化や改善を繰り返します。特に睡眠は重要で、規則正しい生活を遅れていないと悪化することもしばしばです。

「かゆみで寝られない」という方は、寝られないストレスでじんましんを悪化させてしまうので、特に早めに医療機関に受診してくださいね。

睡眠障害の改善方法については、不眠症・睡眠障害について解説【治し方・改善方法】も参考にしてみてください。

⑤ どんな時に蕁麻疹が出るのか記録する

前述の通り、約7割は「特発性じんましん」といってきっかけがわからないことが多い疾患です。ですが、きっかけがわかることで蕁麻疹(じんましん)が治まることも。

蕁麻疹でお悩みの方は「どういった生活を送っていたらよくなるか・悪くなるか」を記録してみると、思わぬ発見があるかもしれません。もし特定のアレルゲン(蕁麻疹の原因物質)が疑わしければ、アレルゲンに接触するのを避けるのが治療の基本になります。

またアレルギー検査を受けていただくと、アレルギーに関する一助になる可能性もありますね。詳しくは、血液アレルギー検査「View39・RAST」とアトピー検査「TRAC」についても参考にしてみてください。

他にも当院では個々人に合わせてアドバイスをしております。ぜひ気軽にご相談いただけましたら幸いです。

蕁麻疹(じんましん)についてのまとめ

いかがでしたか?蕁麻疹(じんましん)について幅広く解説してみました。まとめると

- 虫刺されのような盛り上がる赤いブツブツが1日以内に出たり消えたりする場合は「じんましん」の可能性が高い

- 「じんましん」と一言でいっても、多くの種類・きっかけがあり特定するのは一筋縄でいかない。

- 治療の中心は「抗ヒスタミン薬」ですが、実際には様々な薬があり患者さんに合わせて治療内容を変えています。また慢性化されている場合、根気が必要なことが多い(月~年単位)。

- 生活習慣を見直すと「じんましん」が治りやすくなる可能性も。また血液アレルギー検査も一助になります

といえるでしょう。実際はそれぞれの「ステージ」に合わせて治療内容はかなり変えてご案内しています。ぜひ気軽にご相談いただけますと幸いです。

【動画】じんましんはストレスと関係ある?じんましんの対処法についても解説【3分でわかる】

あわせてこちらもオススメです

- 成人の気管支喘息について解説【治療法や吸入の仕方・日常生活の注意点】

- 血液アレルギー検査(VIEW-39、RAST)について解説 【費用・原理・信頼性】

- アナフィラキシーについて解説【食べ物・原因・治療・薬剤】

- 舌下免疫療法(アレルゲン免疫療法)について【効果・費用・種類・デメリット】

- 肌あれの原因で多い「花粉皮膚炎」について解説【症状・対策・予防】

- 花粉症とコロナの違いは?花粉症の原因や治療・対策についても解説

【この記事を書いた人】

一之江駅前ひまわり医院院長の伊藤大介と申します。プロフィールはこちらを参照してください。

この記事へのコメントはありません。