汗が人より多く出てしまう「多汗症」。日常生活で不便を感じたり、周りの目が気になったりすることはありませんか?特に、ストレスを感じると症状が悪化するという方もいらっしゃるかもしれません。

実は、多汗症の治療には漢方薬という選択肢もあります。漢方薬は、体のバランスを整えることで、多汗症の根本的な改善を目指すものです。

この記事では、多汗症に対する漢方薬の具体的な効果や、ストレスとの関連性、そしてあなたに合ったおすすめの漢方薬について詳しく解説していきます。

多汗症の一般的な原因や治療法については、【チェック付き】多汗症の原因や薬・治し方まで解説【保険適応・プロバンサイン】を参照してください。

動画では「どんな人が病的な汗なのか」を中心に解説しています。合わせてご参照ください。

Table of Contents

多汗症による漢方の治療とは?

多汗症とは、文字通り「人よりもたくさん汗をかいてしまう疾患」のこと。

もちろん、汗をかくことは悪いことではありません。しかし、普通の人以上に汗をかくために

- 人目が気になる

- 汗を対処するのが煩わしい

- 人と手を握るのもはばかれてしまう

など、日常生活に支障が生じている人もいるでしょう。そうした方は治療対象になります。

一般的に、多汗症には全身に汗が増加する全身性多汗症と体の一部に汗が増える局所多汗症がありますが、西洋の治療では抗コリン薬や塩化アルミニウムに代表される「汗をおさえる治療」が代表的です。

もちろん、即効性があり効果を実感しやすいのですが、これらの治療は対症療法であり薬をやめてしまうと効果がなくなってしまうことがほとんどです。

一方、漢方の治療は「どうして多汗症になっているのか」という多汗症の根本原因にスポットを当てて、その「証」(=その人が持つ体質、体力、抵抗力、症状の現れ方などの状態を指す)にあった漢方薬を処方しながら生活指導や西洋薬も組み合わせて治療を行います。

そのため、即効性は全くなく、万人に効くという多汗症に対する漢方薬はありませんが、根本治療が可能な可能性もありますね。

そんな多汗症に対する漢方薬ですが、どういった漢方薬があるのでしょうか。個人差が大きく、たくさんあるのですが、その中でもオススメな漢方薬を3つ紹介していきます。

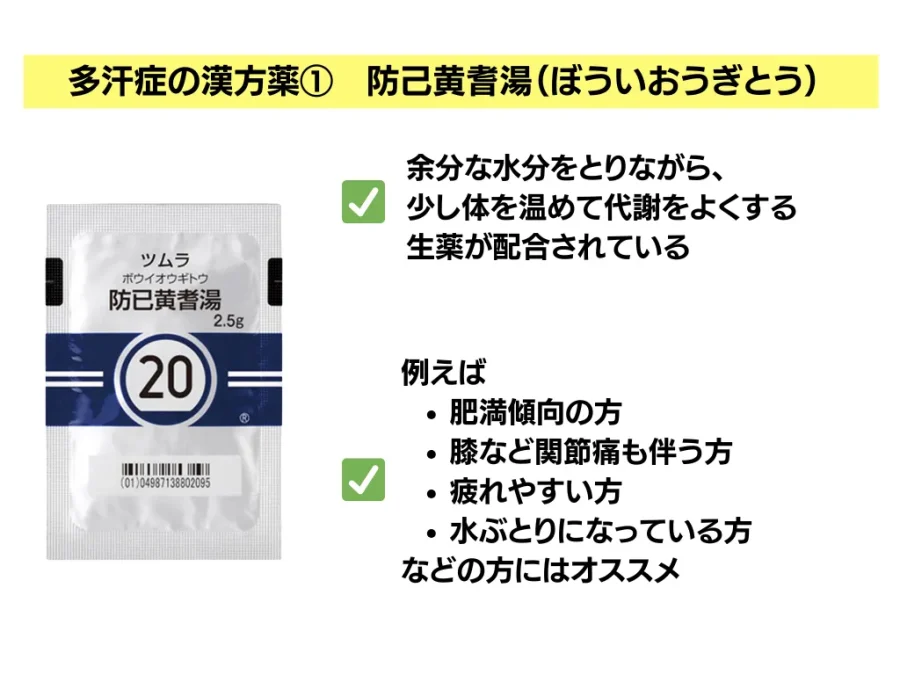

多汗症の漢方薬 その①:防己黄耆湯(ぼういおうぎとう)

防己黄耆湯は多汗症でも使われやすい漢方薬の1つ。

主に「体力が中等度以下で、疲れやすく、汗のかきやすい傾向があるものの次の諸症:肥満に伴う関節の腫れや痛み、むくみ、多汗症、肥満症( 筋肉にしまりのない、いわゆる水ぶとり)」が適用症です。よくダイエット目的に使ったり、変形性膝関節症にもつかったりします。

そんな防己黄耆湯の構成生薬は以下の通りです。

- 防已(ぼうい):苦味・微寒性で水湿を除去し、利水作用によりむくみを改善します。

- 黄耆(おうぎ):甘味・微温性で気を補い発汗を調整します(表虚による汗を止める)。さらに利尿で湿を除き、浮腫をひかせる作用もあります。

- 蒼朮(そうじゅつ);健脾作用で水分代謝を促し、余分な水湿を除きます。

- 甘草(かんぞう):脾胃を助け他の生薬の調和をとります。抗炎症・鎮痙作用もあります。

- 生姜(しょうきょう):胃腸を温めつつ表(皮膚)の水分バランスを整えます。

- 大棗(たいそう):ナツメ。脾を補い気血を生みます。生姜とともに営衛(栄養と防御)の調和を図ります。

6種類の生薬からなるシンプルな構成ですね。蒼朮のかわりに白朮が使われることがありますね。全体的には余分な水分をとりながら、少し体を温めて代謝をよくする生薬が配合されているといった感じでしょうか。なので、防己黄耆湯は汗に粘りがあって、湿気が体にこもっているような状態を改善するとされています。

非常に古くから多汗症の治療に使われている漢方薬で、1961年の論文では、「わきがとわき汗がひどい人に防己黄耆湯を2週間投与したところ、わき汗が改善し、その後しばらく投薬を続け体質改善されたため、終了となった例」や「風邪のあとの悪寒と発汗が長引いた症例に防己黄耆湯を投薬したところ、1週間後に収まった例」などが紹介されています。

最近では2018年に塩化アルミニウムという一般的な手掌多汗症への治療が無効だった方に防己黄耆湯と抑肝散を内服したところ、精神的なストレスが緩和されて手掌の発汗抑制につながった5例が紹介されています。

小規模ながら多汗症に対する治療も古くから行われているので、「証」がバッチリ合えば、ぜひ試してみるとよいですね。

(参照:防巳黄耆湯の運用について。D YAKAZU 著 · 1961)

(参照:防已黄耆湯と抑肝散内服が奏効した原発性手掌多汗症の5例)

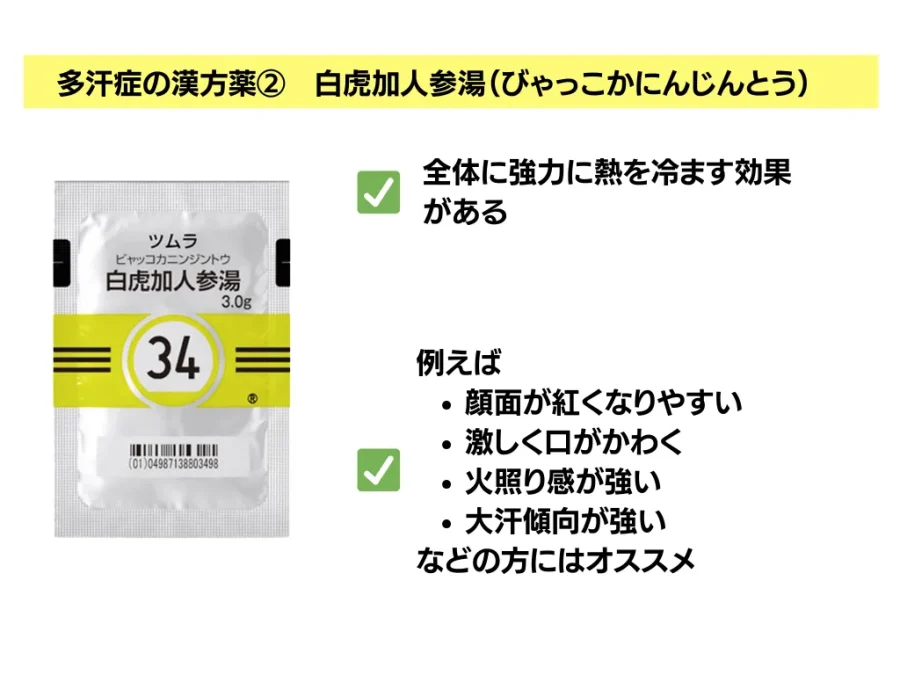

多汗症の漢方薬 その②:白虎加人参湯(びゃっこかにんじんとう)

多汗症の「証」で別のタイプに使われる漢方薬が「白虎加人参湯」です。

主に「のどの渇きとほてりのあるもの」に使われる漢方薬で、身体の深部に熱がこもっている「裏熱証」という状態の時に使われます。具体的には、

- 顔面が紅くなりやすい

- 激しい口渇

- 火照り感が強い

- 大汗傾向が強い

- いらいら感などがある

などに使われますね。主な構成生薬は以下の通りです。

- 石膏(せっこう):非常に寒性で強力に体内の余分な熱を冷ます。肺や胃の熱を清し、煩躁(落ち着かない感じ)を除きます。また、発汗過多による口渇や熱感を鎮める効果もあります。

- 知母(ちも):寒性で肺胃の熱を冷まし, 乾燥を潤す。石膏と協力して清熱しつつ、体液の消耗を防ぎます。

- 粳米(こうべい):イネのもみ殻をとった玄米ですね。胃腸を保護し、石膏のような極寒性の薬で脾胃がダメージを受けないようにする作用があります。

- 甘草(かんぞう):脾胃を助け他の生薬の調和をとります。

- 人参(にんじん):オタネニンジン(朝鮮人参や高麗人参とも呼ばれる)の根を乾燥させたもので、滋養強壮、疲労回復、食欲不振などに用いられます。ここでは、清熱剤で消耗しがちな気を補充し、汗のコントロールを助けています。

という5つのシンプルな構成となっています。全体に強力に熱を冷ます効果があるので、体がほてって汗と口渇感が強い人にはあっている処方ですね。

臨床試験でも面白い報告があります。シェーグレン症候群といって、唾液や汗、涙などが出にくい疾患があり、その時にピロカルピンといって逆に汗や唾液を出させる治療薬を使うことがあります。しかし、ピロカルピンを使うと逆に、多汗症に悩む方が少なくありません。

そこで、白虎加人参湯を一緒に投薬することで、どれくらい多汗症が治るか実験したのです。すると、12週間内服することで、唾液などはきちんとでるのに、多汗症だけ75%の人が改善した(8例中6例)としています。

口渇感も多汗症も改善する白虎加人参湯ならではの効果といえるでしょう。

(参照:ピロカルピン塩酸塩内服に伴う多汗に対する漢方薬の臨床効果。池浦一裕 著 · 2014)

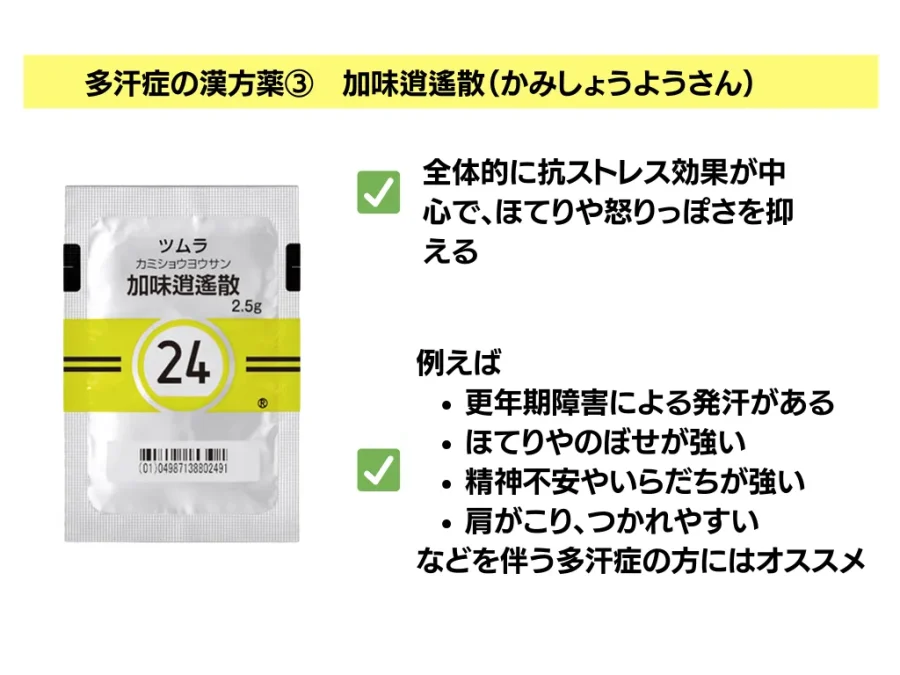

多汗症の漢方薬 その③:加味逍遙散(かみしょうようさん)

加味逍遙散はよくストレスに関連した多汗症に使われやすい漢方薬です。

主に「体力中等度以下で、のぼせ感があり、肩がこり、疲れやすく、精神不安やいらだちなどの精神神経症状、ときに便秘の傾向のあるものの次の諸症:冷え症、虚弱体質、月経不順、月経困難、更年期障害、血の道症」が適応症になっている通り、女性に使われやすい漢方薬になっています。

加味逍遙散を構成している生薬は以下の通りです。

- 当帰(とうき):補血作用:血を補い巡らせる。ホルモンバランスを整え、女性の諸症状を緩和する。

- 芍薬(しゃくやく):補血・緩急作用:血を養い、筋肉のこわばりや痛みを和らげる。精神安定作用もあります。

- 柴胡(さいこ):肝(ストレスによる気滞)を解消し、自律神経の乱れを整えます。

- 茯苓(ぶくりょう):消化機能を助け、不安感を和らげる鎮静作用もある。むくみを取り、胃腸の調子を整える効果もあります。

- 白朮(びゃくじゅつ):消化機能を高め、疲労を改善する。水分代謝を促し余分な湿を除くことで、ほてりを軽減します。

- 甘草(かんぞう):筋肉の緊張を緩め、他薬との調和をとる。抗ストレス作用で自律神経を安定させます。

- 牡丹皮(ぼたんぴ):血の熱を冷まし、ほてりやのぼせを鎮める。ストレスで生じた軽い炎症反応を抑えます。

- 山梔子(さんしし):体内の余分な熱を取り除く。特に肝火を鎮めて怒りっぽさや不眠を改善します。

- 生姜(しょうきょう):胃腸を温めつつ表(皮膚)の水分バランスを整えます。

- 薄荷(はっか):ごく少量配合され、気分をスッキリさせる清涼作用で頭部の熱感をとります。

と10種類の生薬で構成されています。全体的に抗ストレス効果が中心であり、イライラや怒りっぽいため熱がこもって汗が出てくるような女性の方にはよい適応になりますね。したがって、更年期症状での発汗にも効果的です。

実際、2021年に行われた20名に対して、加味逍遙散を4週間投与したところ、偽薬(プラセボ)を投与したグループに比べて、「興奮や怒りっぽさ」が少なくなり、「発汗スコア」も少なくなったことが言われています。

更年期のホットフラッシュは桂枝茯苓丸などが有名ですが、ストレスが起因した女性の多汗症なら加味逍遙散もオススメです。

多汗症の漢方薬は他にも色々あります

多汗症に対して、異なるケースで用いやすい漢方薬を3つ紹介しましたが、多汗症に使われる漢方薬は実は色々あります。例えば次の通りです。

- 四逆散(しぎゃくさん): 肝鬱(ストレス性の気滞)を解消する漢方薬。ストレス起因の多汗症の症例で効果を発揮します。実際、症例報告では、柴胡剤による交感神経安定化で発汗がコントロールできるようになったと報告されています。(脳神経外科と漢方 2023;8:33‒38)

- 抑肝散(よくかんさん): 神経の高ぶりを抑える処方。防已黄耆湯との併用で原発性手掌多汗症が改善した5例が報告されています。そこでは、抑肝散に含まれる柴胡や甘草、茯苓がストレス反応を制御し、精神的な要因でおこる多汗症を抑えた可能性が示唆されています。

- 五苓散(ごれいさん): 利水作用を持つ処方。水分代謝異常による発汗に用いられることがあります。五苓散は体内の余分な水をとりのぞき、汗の質をサラサラに変えることで不快な発汗を軽減すると考えられます。

- 桂枝加黄耆湯(けいしかしおうぎとう): 桂枝湯に黄耆を加えた処方で、表虚(表面の気が不足)による自汗を止める目的で用いられます。特に虚弱体質で肌のしまりが悪く、ジメジメした汗や寝汗をよくかく方にはオススメですね。

- 補中益気湯(ほちゅうえっきとう):補中益気湯は、全身の気力低下と自汗(疲労時にだらだら出る汗)を伴う場合によく用いられる代表的な補剤です。別名を「医王湯」とも呼び、虚弱体質全般の改善薬として知られます。例えば夏場に体力が落ちて汗が引かないようなケースや、寝汗が強い症例にはよいですね。

- 玉屏風散(ぎょくへいふうさん):補中益気湯に似た補気剤で自汗予防の代表処方です。2009年の臨床研究では、原因不明の多汗(盗汗)に対し、玉屏風散投与後10日以内に8割以上の患者で汗が完全に止まり、食欲や全身状態も改善したと報告しています。(Phytother Res. 2009 Mar;23(3):363-6. doi: 10.1002/ptr.2633.)

多汗症を根本治療しようと思ったら「どんな原因で多汗症になっているのか」を西洋的な側面だけでなく、体質的な部分からもよく考えなければなりません。

根気が必要なこともよくありますが、1人1人に合わせて西洋・東洋問わずに考えていきますので、ぜひご相談ください。

【この記事を書いた人】

一之江駅前ひまわり医院院長の伊藤大介と申します。プロフィールはこちらを参照してください。

この記事へのコメントはありません。