近年日本での流行として話題になっているのが「百日咳」ですよね。2025年1月になってから急速に感染者数を伸ばしており、感染拡大が懸念されています。

しかし、実際「百日咳」という名前は知っていても具体的にどんな症状なのか、検査方法、治療はどうするのか、どれくらい仕事を休まなければならないのかなど、詳しいことを知っている人はほとんどいないのではないでしょうか。

今回は、そんな百日咳の症状について、大人の症状などを中心に解説していきます。

動画では、百日咳とコロナの違いについての医師による解説動画がサイト下部にありますので、合わせてご参照ください。

百日咳とは?

百日咳とは文字通り百日咳菌の感染から発症する急性の呼吸器感染症です。当時、「百日くらいしないと咳が治らない」と言われたことから、「百日咳」とよばれるようになりました。実際、痙咳発作(けいがいほっさ)とよばれる特有のけいれん性の激しい咳発作を起こすのが特徴です。

百日咳は世界中で見られる病気で、年齢に関係なく誰でもかかる可能性がありますが、特に子どもに多く見られます。赤ちゃんはお母さんから受け継ぐ免疫が十分でないことがあり、生まれてすぐの時期から感染することがあります。中でも生後間もない赤ちゃんがかかると、症状が重くなりやすく、肺の感染症や脳の障害を引き起こすことがあり、まれに命を落とすこともありますね。

しかし、流行すると「子供だけかかる感染症」ではありません。大人ももちろんかかります。そして、ここ最近百日咳が急上昇しているのです。

東京都の過去5年間での百日咳の方向数ですが、2024年夏から徐々に報告数は伸びていき、2025年1月から急上昇し、東京都での報告数は55名にのぼります。後述しますが、百日咳は特殊な検査が必要で、なかなか検査する機会がありません。もっと実数は高いものと考えます。

今後、咳の原因として重要視されていくことでしょう。

(参照:厚生労働省「百日咳とは」)

(参照:百日咳の流行状況(東京都 2025年))

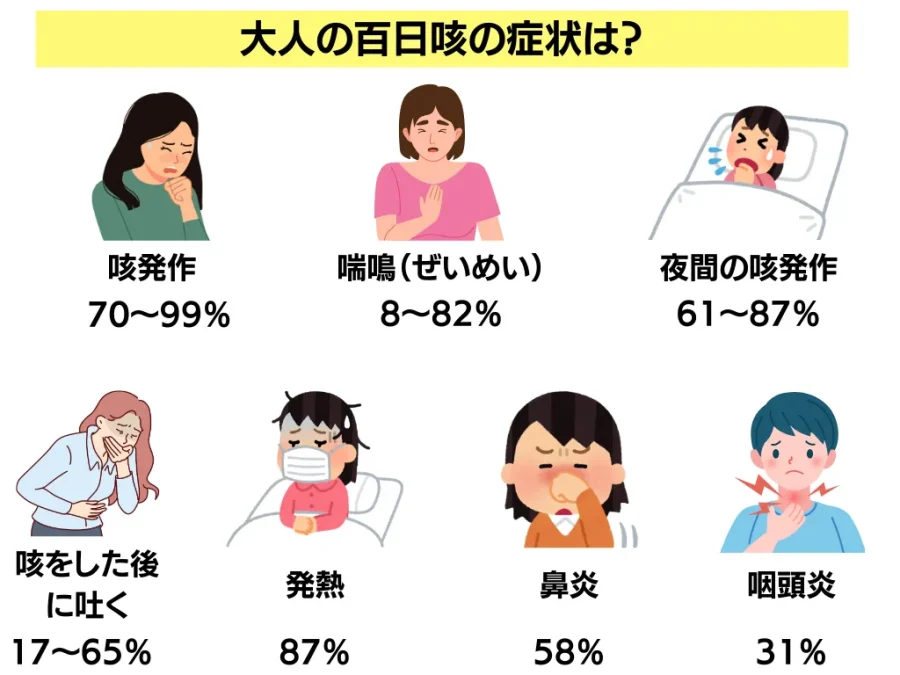

大人の百日咳の主な症状は?

大人の百日咳の症状を頻度で示すと次の通りです。

- 咳発作:70~99%

- 息を吸った時の喘鳴(ぜいめい):8~82%

- 夜間の咳発作:61~87%

- 咳をした後に吐く:17~65%

- 発熱:87%

- 鼻炎:58%

- 咽頭炎:31%

まず百日咳の潜伏期期間は7~10日ですが、範囲として4日~21日までかなり幅があります。そして、通常臨床経過は、カタル期、発作期、回復期の3期に分けられます。

第1段階であるカタル期は、鼻水、くしゃみ、微熱、そして風邪に似た軽い咳が徐々に出現するのが特徴です。咳は徐々に激しくなり、1~2週間後に第2段階である発作期が始まります。乳幼児の場合、病気の経過中は微熱といわれていますが、大人の場合は87%の方が発熱するともされています。

第2段階では、数分間続く激しく激しい咳の発作 (5~10 回の咳/発作)が起こります。これが百日咳で一番の特徴ですね。気管支からの痰の絡みがなかなか取れず突発的に咳発作が出てきます。

そして、乳幼児では「ヒュー・ヒュー」とする大きな音をする喘鳴(ぜいめい)が特徴的で69~92%の方に診られますが、大人では8~82%と乳幼児よりは喘鳴は必発ではありません。

しかし、夜間にも咳がでてきやすく(61~87%)、咳の後に吐いてしまったり(17~65%)などすることもありますね。これが2~3週間かけて徐々に増加するから大変です。時には息苦しさも覚えます。

第3段階の回復期になると、咳の頻度や強さは減ってくるものの、「百日咳」の名の通り100日間続くこともあります。

このように、治療しないと非常に長く続くので、特に長びく咳の方を診ている時は百日咳のことも念頭に考えながら診療していますね。

(参照:Pertussis: Microbiology, Disease, Treatment, and Prevention)

(参照:CDC「Chapter 16: Pertussis」)

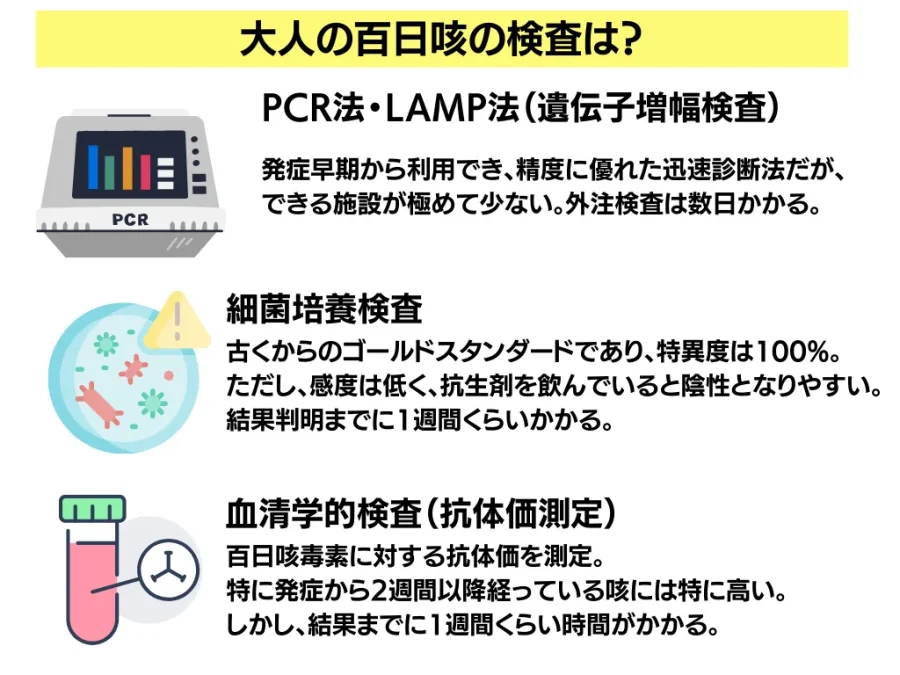

大人の百日咳の検査は?

百日咳の検査としては、例えば以下の検査があります。

- PCR法・LAMP法:発症早期から利用でき、感度・特異度に優れた迅速診断法だが、できる施設が極めて少ない。他、外注検査でも行われるLAMP法がある

- 培養検査:古くからのゴールドスタンダードであり、特異度は100%。ただし、感度は低く、抗生剤を飲んでいると陰性となりやすい。

- 血清学的検査(抗体価測定):百日咳毒素に対する抗体価を測定。特に発症から2週間以降経っている咳には特に高い。しかし、結果までに1週間くらい時間がかかる。

それぞれについてもう少し説明します。

① PCR検査・LAMP法

PCR検査とは、百日咳菌の遺伝子を増幅することで、百日咳菌の感染を判断する検査です。特に咳発症後1~3週以内では非常に高感度で、ある研究では感度90.6%(=百日咳菌があれば陽性となる確率)、特異度100%(=百日咳菌がいなければ100%陰性と表示される)と報告されており、非常に高い精度を示します。

一般にPCRの感度は発症後3週間程度までは70~99%と高く、その後は検体中の菌のDNA量低下により感度が低下します。

最短15分くらいで結果をだすこともできる一方、直接百日咳菌のPCR検査ができる施設は非常に限られています。(当院では百日咳菌に対する迅速PCR検査は行っておりません)

また、似たような検査でLAMP法という方法もあり、外注検査で対応している施設もありますが、5~7日くらいかかります。

② 培養検査

百日咳菌を分離する培養法は古くからのゴールドスタンダード。もちろん百日咳菌が見つかれば、「絶対陽性」ですから、特異度は100%と最高です。もちろん

しかし感度は低め(50~80%程度)で特に抗菌薬投与後や発症から時間が経った症例では陰性となりやすいですね。培養は咳発症後2週間以内(カタル期~パラキスマ期初期)が最も分離率が高く、それ以降は感度が急速に低下します。

結果判明までに5~7日くらいかかります。

③ 血清学的検査(抗体価測定)

百日咳毒素に対するIgG抗体価やIgA抗体価を測定するのも、診断に有用です。多くの患者さんは、カタル期から「咳が長引いてどうすればよいのかわからない」という症状で来院されることも多いので、検査することもしばしばありますね。

2007年にオランダで行われた臨床試験ではIgAが24 U/ml、IgGが27 U/mlの濃度では、最初の2週間はそれぞれ100%と75%、3週目は100%、4週目以降は97%の感度と優れた精度となっています。これらの濃度は上昇開始後2日以内に到達し、それぞれ約7.2ヶ月と5.1ヶ月間、これらの濃度を上回った状態を維持していました。

特に、発症してからある程度時間たっている状況だと、一番効果を発揮しやすいですね。しかし、外注検査になるのがほとんどで、7日程度かかります。

他に、血液検査では白血球(特にリンパ球)増多が百日咳の所見として有名ですが、成人では小児ほど顕著でないことが多いです。また、レントゲンなど画像検査は合併症の肺炎が起こっていないか、重症度判定のためにしばしば検査されます。

(参照:Clinical evaluation and validation of laboratory methods for the diagnosis of Bordetella pertussis infection: Culture, polymerase chain reaction (PCR) and anti-pertussis toxin IgG serology (IgG-PT))

(参照:Sensitivity and specificity of single IgA and IgG antibody concentrations for early diagnosis of pertussis in adults: an evaluation for outbreak management in public health practice)

大人の百日咳の治療方法は?

百日咳の治療方法は、もちろん抗生剤治療です。百日咳菌であると明確な場合は、「マクロライド系」と呼ばれる抗生剤が第一選択になります。

具体的にはアジスロマイシン(3~5日間の短期療法)、クラリスロマイシン(7日間)、エリスロマイシン(14日間)などが用いられますね。もっとも使われるのは、アジスロマイシン、クラリスロマイシンでしょう。2007年のCochraneレビュー(Altunaijiら)では、小児・成人計2000例以上を含む13試験の解析により「アジスロマイシン3~5日やクラリスロマイシン7日などの短期療法は、従来の14日間のエリスロマイシン長期療法と同等に効果的に菌を根絶できる」ことが示されています。

また、マクロライドに対してアレルギーがあったり、副作用で使えない場合は「ST合剤」を使用することもありますが、乳児や妊婦さんには禁忌です。

ただし、前述のとおり、百日咳菌と判明するのには検査に時間がかかり、検査結果を待ってから治療を開始すると時期を逸してしまします。実際、アメリカCDCでは「検査結果を待たずに医師による臨床判断から抗生剤投与を開始してよい」としています。

そのため、実臨床ではエンピリックといって、いろいろな可能性を考えながら包括的に治療しつつ、検査を進めながら治療薬を絞っていくことが通常ですね。(当然ですが、咳症状がでるのは百日咳だけではないので)

もちろん、抗生剤だけで症状自体がすべて収まるわけではありません。後述するようにさまざまな「後遺症」が残るケースが多いです。したがって、後遺症によって処方内容を大幅に変えることもあります。

また、2024年の中国の論文では「マクロライド耐性百日咳菌が流行している」と発表されていますので、今後の耐性菌も注視していかないといけません。

このように、百日咳にかかると、かなり治療としては難渋しやすいので、日ごろから「うつらない・うつさない」態度が大切といえます。

(参照:Modifying antibiotic treatment strategies in the face of pertussis surge associated to erythromycin resistance in China)

(参照:Pertussis: Microbiology, Disease, Treatment, and Prevention)

大人の百日咳はうつる?

では、百日咳はうつるかというと、「非常にうつりやすい」感染症の1つです。基本再生産数 (R₀)は12~17と推定されており、これは麻疹に匹敵する高さになります。現在の新型コロナ以上かもしれません。

百日咳菌の主な感染経路は以下の通りとなります。

- 飛沫感染:感染者の咳やくしゃみによる飛沫を吸い込むことで感染する

- 接触感染:感染者で汚染された手指や器物などを介して感染する

そのため、ワクチンが普及する以前、百日咳は小児における罹患率と死亡率の一般的な原因でした。メリカ1940年から1945年までの6年間で、100万件以上の百日咳症例が報告され、年間平均17万5000件(人口10万人あたり約150件)に達したともいわれています。家庭内感染率は80%ともいわれていました。

しかし、ワクチンによって発症率・死亡者数は激減。1940年代に百日咳ワクチンが導入されて以来、百日咳の発生率は徐々に減少し、1980年から1990年にかけては年間平均2,900件(人口10万人あたり約1人)にまで減少したのです。

例えば2002年のカナダの研究では、百日咳菌に感染した保護者や成人の感染者数は9%にとどまったと報告されていますね。東京都でも増加しているからといって「50件超」の発症件数ですんでいるのは、ワクチンの恩恵があるからといえます。

しかし、2024年から再び再燃してきているのは事実ですので、例えば百日咳と診断された方の家族の方はマスクや換気をしっかり行い、十分注意していただきたいと思います。

あわせて、最後のワクチン接種から長い時間が経過されている方が二次感染しやすいこともわかっているので、抗体価が十分でない人はワクチン接種も検討してよいでしょう。

(参照:Patterns of susceptibility in an outbreak of Bordetella pertussis: Evidence from a community-based study)

(参照:CDC「Chapter 16: Pertussis」)

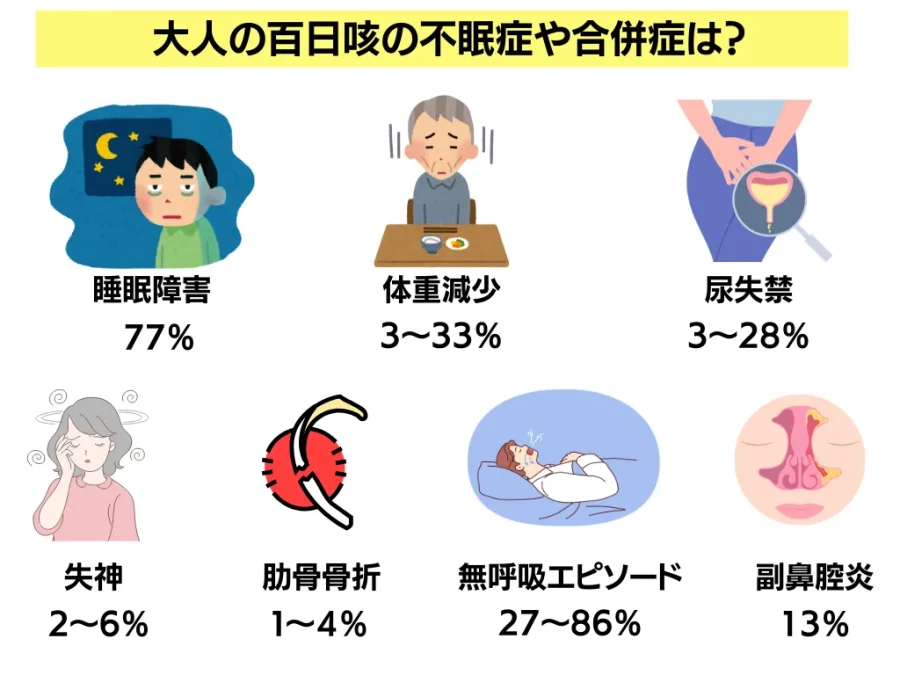

大人の百日咳の後遺症や合併症は?

実は、百日咳は「後遺症」として残りやすい感染症でもあります。例えば、次の通りです。

- 睡眠障害(不眠):夜間の咳発作により十分に眠れなくなる例が多いのは、想像に難くないでしょう。報告によれば成人の場合、約77%に不眠がみられています。

- 体重減少:実は、咳が長引くと、だるさや食欲低下につながるケースをよく経験します。そのため、報告では3~33%の人で体重減少が認められています。

- 尿失禁:激しい咳込みにより一過性に腹圧が上昇し、尿失禁をきたすことがあります。報告では3~28%にもおよんでいますね。特に経産婦など骨盤底筋が弱い患者でみられやすい傾向にあります。

- 失神:咳込むと胸腔の圧力が高まる一方、一時的に脳血流が低下して湿疹に至ることもあります。報告では成人患者の約2~6%で報告されていますね。

- 肋骨骨折:激しい咳の物理的圧力で肋骨にヒビが入ることがあります。成人の百日咳患者の1~4%で肋骨骨折が生じたというデータもありますね。よく「咳をすると胸が痛む」と言われて、レントゲンを撮影すると肋骨骨折をしていたということも経験します。

- 無呼吸エピソード:乳幼児ほど顕著ではありませんが、成人でも咳発作時に一時的に呼吸が止まる「無呼吸発作」生じることがあり、27~86%と高率に報告されています。

- 副鼻腔炎・中耳炎:意外に思うかもしれませんが、たびたび百日咳は副鼻腔炎(13%)や中耳炎(4%)を合併することがあります。

幸い、百日咳については神経学的合併症(けいれんや脳症)は成人ではほとんど報告がなく、死亡に至るケースは極めて稀です(成人の致死率は0.01%程度)。しかし、高齢者や免疫力の弱い方についてはその限りではないので、注意しましょう。

(参照:Pertussis: Microbiology, Disease, Treatment, and Prevention)

百日咳で仕事はいつまで休む?

百日咳はつらく長い結論からいうと「休業に関する明確な規定はありません」。

というのも

- 百日咳と検査されるのにも少し時間がかかること

- 初期のカタル期では明確にわからず、咳が長引いてから検査されることが多いこと

などから、感染させる期間から外れてしまっていることが多いからです。

ですが、仮に百日咳が早期で証明された場合、学校保健安全法で第二種の感染症に規定されており、登校基準として、「 特有の咳が消失するまで」または「5日間の適正な抗生物質による治療が終了するまで」を出席停止とされています。

したがって、それに準じて出勤を停止する場合もあるでしょう。実際には明確な基準がなくとも「仕事中に咳発作で業務に支障が出るので診断書を書いてほしい」というケースもあります。

ぜひ休業などについての診断についても臨機応変に対応いたしますので、ご相談いただけますと幸いです。

(参照:学校保健安全法施行規則第18条,19条)

あわせてこちらもおすすめです

- マイコプラズマ肺炎の症状や検査、感染力について【大人の症状も】

- 咳や痰はコロナから?いつまでも長引く咳の対処法について解説

- 新型コロナの症状について【2024年最新版・期間や経過も紹介】

- 大人のRSウイルスの症状や検査、出勤停止期間について

- 花粉症で咳がでるのはなぜ?アトピー咳嗽の症状や治療、咳喘息の違いについて解説

- 咳止めが不足している理由は?咳止め薬不足の現状について【厚生労働省】

- 大人の「アデノウイルス」の症状や特徴について【プール熱・出勤停止期間】

- 咳止めで使う漢方薬について解説【麦門冬湯・五虎湯・麻杏甘石湯】

- 大人の喘息・咳喘息について解説【原因・チェックリスト・吸入薬】

【この記事を書いた人】

一之江駅前ひまわり医院院長の伊藤大介と申します。プロフィールはこちらを参照してください。

この記事へのコメントはありません。